Дом Крафта

Для первой публикации мы выбрали фотографию дома №25 по проспекту Ленина, сегодня известного как Дом Крафта. Этот снимок был сделан Кириллом Владимировичем Овчинниковым, заслуженным художником РСФСР, посвятившим жизнь созданию иллюстраций к детским книгам. Тулу он посетил в июле 1977 г., сделав несколько весьма интересных фотографий тульских пейзажей и архитектуры. Ныне этот снимок хранится в Центральном архиве кинофонофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПБ).

На фото изображена средняя часть фасада, первый этаж которого украшает вывеска «Колбасы – копчености». В 1884 г. владелец дома Фердинанд Белявский выстроил для своей аптеки по соседству новое просторное здание, где сегодня размещена постоянная экспозиция нашего музея (проспект Ленина, 27). Старый же дом вскоре был продан рославльскому мещанину О.Э. Лехельту, семейство которого вплоть до 1917 г. владело в Туле колбасной фабрикой. При перестройке дома его строгие классические формы были дополнены пышным эклектичным лепным декором, существующим и поныне. Торговля колбасными изделиями просуществовала в этом здании без малого сто лет. Лишь в начале 1980-х гг. ее сменил магазин «Продукты для детей», получивший к началу следующего десятилетия лаконичное название «Малыш».

Вывеска сделана по технологии, весьма популярной в Советском Союзе в 1960-е – 1970-е гг. – стальные буквы с подсветкой из неоновых трубок. Такой шрифт, напоминавший рукописный, широко использовался в Европе в 1950-е – начале 1960-х. До провинциальных городов СССР, как это нередко бывало, западная мода добралась с опозданием. Известно, что еще в начале 1960-х магазин колбас имел более крупную вывеску прямым «кубическим» шрифтом, занимавшую весь фасад. Изображенная же на фото вывеска была изготовлена, по-видимому, в середине или во второй половине 1960-х гг.

Еще одна характерная деталь эпохи – надпись сделана на фоне цветного листа из профилированного стеклопластика. В обиходе такой материал из-за волнистой поверхности назывался «пластиковым шифером» и был широко распространен в СССР в 1960-е – 1970-е гг. Делался он из синтетической смолы, окрашенной в какой-либо яркий цвет, в качестве наполнителя использовалось стекловолокно. В отличие от фанеры или листового железа, материал не боялся сырости и не требовал окраски.

Из такого пластика делали балконные ограждения в жилых домах, его использовали при строительстве торговых павильонов и разного рода временных сооружений. Со временем краситель выгорал на солнце, смола из-за перепадов температур начинала трескаться и расслаиваться, поэтому до наших дней такие конструкции почти не дошли. Мы не знаем, в каких цветах была выполнена вывеска. Можно лишь предположить, что фоновый лист пластика был желтым, а буквы – красными. Неоновые же трубки, использовавшиеся в то время, практически всегда делались из молочно-белого стекла и светились белым светом.

Автор фото: Кирилл Владимирович Овчинников, заслуженный художником РСФСР.

На переднем плане снимка, в правом нижнем углу, запечатлена цыганская семья, которую невозможно спутать ни с какой другой по пестрым, ярким нарядам, которые бросаются в глаза даже на черно-белом фото. Один из детей одет в матросский костюмчик, какие сегодня можно встретить разве что на картинках, а цветастая рубашка, которой щеголяет стоящий рядом с ним мужчина, явно изготовлена где-нибудь в Европе и проделала до Тулы весьма долгий путь в чемоданах интуристов и сумках отечественных фарцовщиков. Возле правого края фото виден еще один артефакт – краешек светящейся таблички с надписью «Берегись автомобиля», напоминающий о том, что рядом, во дворе аптеки, на протяжении многих лет располагалась Тульская станция скорой медицинской помощи. Вплоть до середины 1990-х гг. через ворота между домами 25 и 27 выезжали на проспект Ленина санитарные микроавтобусы, спешившие на вызовы. И только в преддверии празднования 850-летия Тулы, в 1996-м, ворота закрыли, тротуар замостили плиткой, а на этом участке проспекта сделали сплошное стальное ограждение.

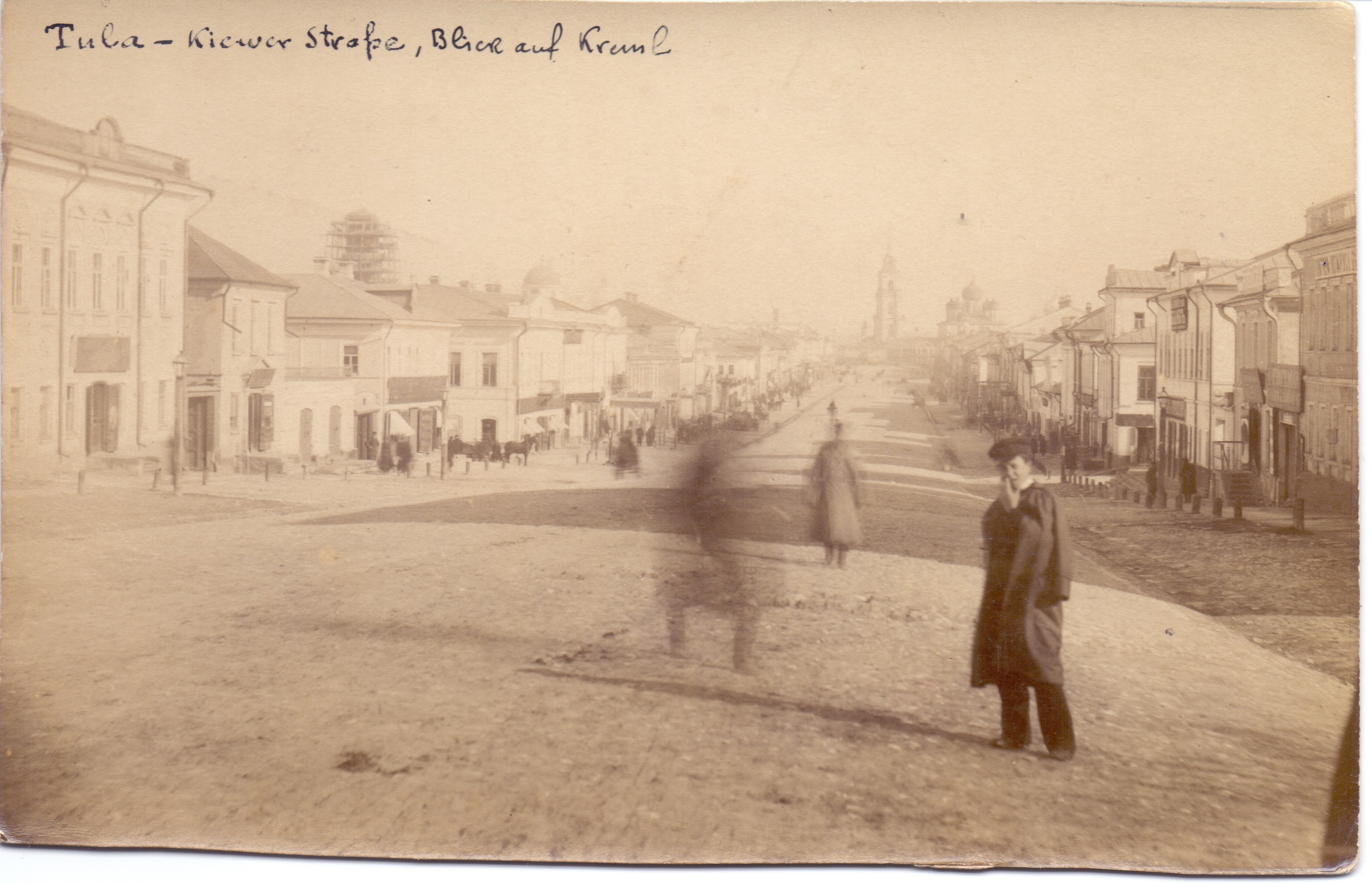

Перспектива Киевской улицы, 1887 г.(?)

Перспектива Киевской улицы

Перед нами фотография, оригинал которой хранится в Государственном архиве Тульской области (ГАТО), куда был передан потомками семьи Белявских – Адерман, ныне проживающими в Германии.

Комментарий сотрудника реставрационной мастерской ТИАМа, историка и писателя Владимира Глазкова:

«Этот снимок считается одной из самых ранних из дошедших до нас фотографий Тулы. Он сделан с точки, расположенной в середине Киевской улицы (ныне проспект Ленина), чуть выше дома, ныне носящего № 32-Б (здание в левой части кадра, «дом Федоровых»; сохранилось до нашего времени). Здание ниже также сохранилось (проспект Ленина, 32). Еще ниже видны лавки на углу улиц Киевской и Площадной (ныне ул. Каминского). Сейчас на месте этих лавок располагается построенный в 1913 г. трехэтажный жилой дом с магазинами в нижнем этаже (так называемый «дом Гольтвегера», или «чмутовский дом»; проспект Ленина, 30). Застройка квартала между улицами Площадной (Каминского) и Посольской (Советской) сохранилась лишь фрагментарно.

Можно опознать, например, угловой двухэтажный дом и два следующих за ним (ныне дома №№ 24, 26 по проспекту Ленина и № 20 по ул. Каминского). Вдали в перспективе улицы видны силуэты Одоевской башни Тульского кремля и Успенского собора с колокольней.

На фото можно рассмотреть, как была устроена главная тульская улица в конце XIX столетия: посередине – проезжая часть, вымощенная булыжником, с неглубокими канавами для стока воды, по бокам, возле зданий – узкие тротуары, отделенные от нее каменными тумбами. Правил дорожного движения в те годы практически не существовало, так что каждый конный экипаж мог двигаться хоть по правой, хоть по левой стороне улицы, и «причалить», куда нужно, по любой удобной ему траектории. Поскольку на снимке отсутствует линия конно-железной дороги по ул. Киевской, он мог быть сделан не позднее весны 1888 г. Фотопластинки тех лет имели весьма низкую светочувствительность и требовали для съемки достаточно длительной выдержки, поэтому движущиеся люди и экипажи получились на снимке сильно смазанными. Характерная примета времени – появившиеся в 1860-х гг. керосиновые уличные фонари, хорошо видимые в левой части фото. Оригинальный снимок был сделан тульским фотографом Альбертом фон Свейковским, и с тех пор неоднократно тиражировался. Между семействами Белявских и Свейковских существовали тесные дружеские отношения, продолжавшиеся вплоть до отъезда фон Свейковского в 1891 г. на историческую родину, в Германию. В верхней левой части снимка сохранилась подпись чернилами на немецком языке, сделанная, предположительно, рукой Ольги Адерман: «Tula – Kiewer Strasse, blick auf Kreml» (Тула, Киевская удица, вид на Кремль)».

Информация частично взята с сайта проекта «Тула ушедшего века»: https://tulainpast.ru/tulastreets/row2132/

Старая тульская аптека Ф.Белявского

На этом месте с конца XVIII в. и до 1868 г. располагался дом, принадлежавший князю Касаткину-Ростовскому. Чуть меньше двух десятков лет, предположительно с 1836 по 1853 г., в этом здании работал тульский «зимний театр». В середине 1860-х гг. здание приобрел Фердинанд Белявский, владелец располагавшейся в соседнем доме аптеки. В 1868 г. бывший княжеский дом сгорел, и в 1884 г. Белявский выстроил на его месте новое двухэтажное здание, куда и перенес свою аптеку, нуждавшуюся в расширении. Аптека Белявского, которой с 1908 г. управлял его зять Фридрих Адерман, славилась великолепием убранства и качеством обслуживания далеко за пределами Тулы. На фото хорошо видны большие окна первого этажа со сплошными стеклами без переплетов – явление для тогдашней провинции довольно редкое.

В советское время аптека была национализирована. Позднее она получила номер 2 и долгое время функционировала как «дежурная» – необходимое лекарство можно было купить здесь круглосуточно, что для тех лет было исключением. Закрылась она лишь в 2011 г. С 2012 г. здание занимает Тульский историко-архитектурный музей. Два года спустя на первом этаже открылась постоянная экспозиция «Старая тульская аптека», существующая и сегодня. В обиходе этот дом часто называется «Домом Белявского» (проспект Ленина, 27).

Вид на аптеку Белявского с противоположной стороны Киевской улицы, 1890-е – 1900-е гг.

Каменные тумбы перед домом обозначают границу проезжей части, вымощенной булыжником, и тротуара. Характерная принадлежность богатых домов и общественных зданий того времени – так называемый зонт из литых и кованых металлических деталей, опиравшихся на литые чугунные столбы. Он был нужен для того, чтобы во время дождя посетитель аптеки мог выйти из кареты или иного экипажа, не раскрывая зонта. Дымовые трубы украшены так называемыми дымниками – металлическими кожухами с фигурной крышей и узорчатым декором. Для дымников тульского производства характерны украшения на боковых стенках в виде обрамленного рамкой цветка – георгина.

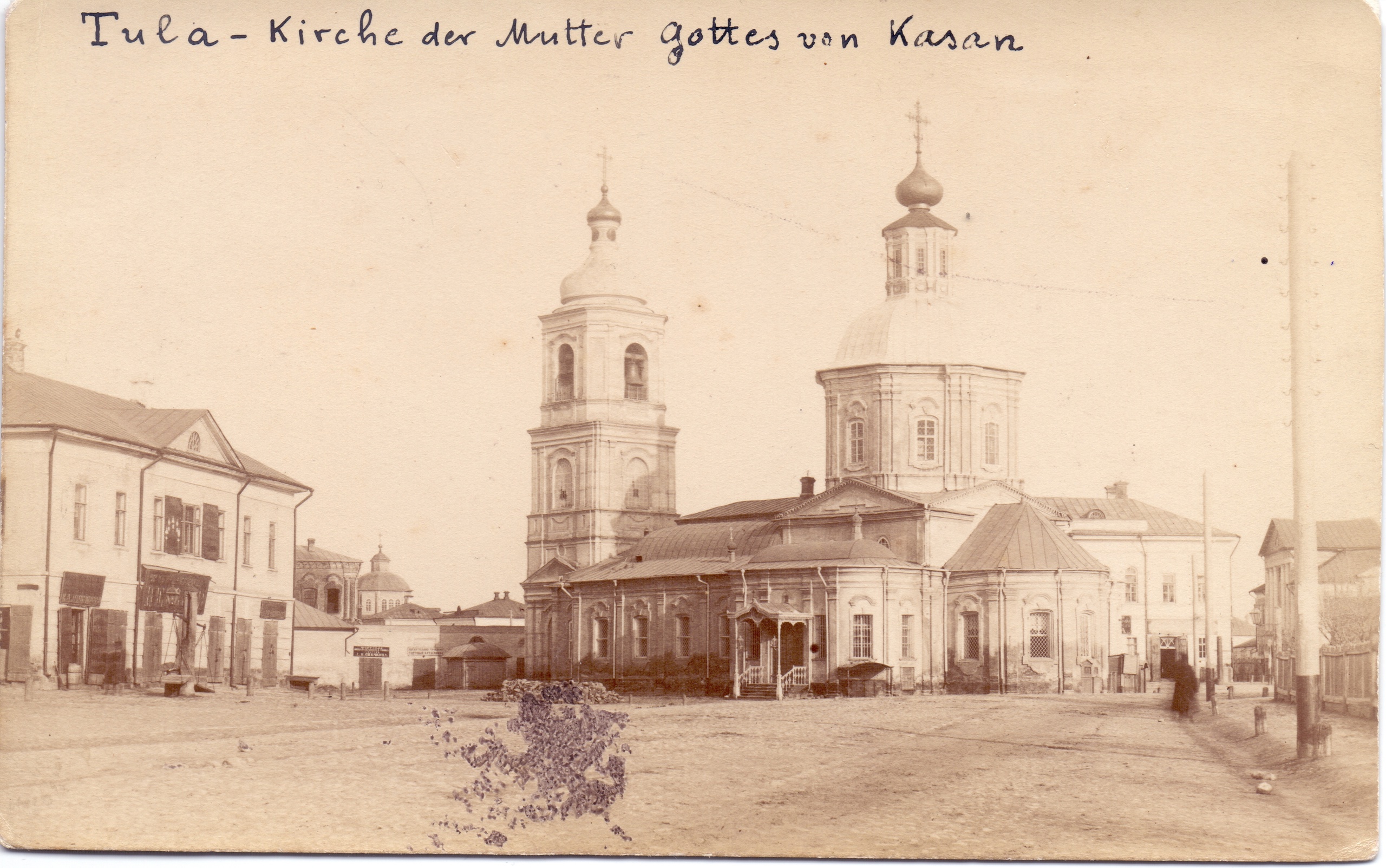

Церковь в честь иконы Божией Матери «Казанская», конец XIX – начало ХХ вв.

Церковь в честь иконы Божией Матери «Казанская»

Первое известное нам упоминание о существовании на этом месте, возле западной стены Кремля, православного храма относится к середине XVII в. В 1646-1649 гг. «близ Кремля, в деревянном посаде» была построена и освящена церковь во имя архистратига Михаила. Возведена она была на средства царя Алексея Михайловича, его духовника, тульского уроженца Лукьяна Кирилловича, а также на деньги, собранные прихожанами. Изображения этой церкви, судя по всему, до нас не дошли. Судя по косвенным данным, она относилась к пятиглавым храмам так называемого московского типа, и внешне напоминала сохранившуюся до наших дней Благовещенскую церковь. Часть богатой церковной утвари была пожертвована в храм царем Алексеем Михайловичем и его первой женой Марией Милославской. Казанская церковь сильно пострадала при пожаре 1834 г. и через три года была разобрана. На этом месте решили построить новый храм. Проект в 1837 г. выполнил известный тульский архитектор Василий Федосеев. Значительную часть денег для строительства храма пожертвовал купец II гильдии Степан Трухин. Строительство Казанской церкви продолжалось почти двадцать лет, освящена она была 6 июля 1858 г, на возведение колокольни ушло еще десять лет.

Газета «Тульские губернские ведомости» 30 августа 1858 года писала: «Настоящий Казанский храм отличается необыкновенным изяществом рисунка от всех храмов, существующих в городе. При взгляде на него вы не будете поражены громадностью его размеров или необычайной высотой, но вместе с тем вы долго не оторвете вашего взгляда от его строгих очертаний, от его легкого купола, увенчанного золотым крестом, который так легко уносится в пространство. Два портика его, северный и южный, с колоннами и обширными террасами, довершают красоту всего здания». Позже, уже в советские годы, архитектурный стиль храма был определен как «поздний петербургский классицизм». Для позднего классицизма характерны строгие общие формы здания (кубический основной объем, один полусферический купол на массивном барабане, прямоугольная трапезная) при обилии декоративных деталей – колонн и пилястр с лепными капителями.

В правой части снимка видна ограда сквера, существующего и поныне, несколько левее – каменные тумбы, отделявшие проезжую часть от тротуара. Церковь была снесена в конце 1920-х гг. для строительства на этом месте школы ФЗО (ныне – Машиностроительный колледж им. Никиты Демидова; ул. Металлистов, 2-А). Левее – здание старого Гостиного двора, или так называемых «старых торговых рядов», основанных в XVIII в., отстроенных заново после большого пожара 1834 г., отреставрированных в середине 1920-х и снесенных буквально два года спустя, одновременно с церковью, для строительства фабрики-кухни (ныне здание Сбербанка, Крестовоздвиженская пл., 1).

На фото надпись чернилами, предположительно, рукой Ольги Адерман, «Tula – Kirche der Mutter Gottes von Kasan».

Информация частично взята с сайта Музея самоваров и бульеток: https://www.samovarmuseum.ru/arhivnye-tajny/kazanskayatserkovtula/

Крестовоздвиженская церковь

Первый православный храм на этом месте, о котором сохранились документальные сведения – деревянная церковь во имя Воздвижения Креста Господня с приделом Св. Димитрия Солунского – появился в 1611 г. Во время большого пожара 1696 г. храм сильно пострадал, и вместо него была выстроена каменная церковь в честь трех святителей вселенских – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Через полвека она обветшала, и в 1759 г. по проекту и под руководством архитектора Тульского оружейного завода Ивана Осиповича Никипелова началось возведение нового храма Воздвижения Креста Господня. За год удалось выстроить основной объем и придел в честь Тихвинской иконы Божией Матери. К 1764 г. были готовы второй придел (во имя трех святителей вселенских) и колокольня. Храм был выстроен в популярном тогда стиле барокко. Основной объем представлял собой куб с тремя треугольными фронтонами, к которому с востока примыкала полукруглая, точнее, многоугольная апсида, а с запада – прямоугольная трапезная и приделы. На кубе высится мощный восьмерик с полусферической кровлей, выше которой помещался восьмигранный барабан с луковичной главой, увенчанной узорчатым крестом. Углы основного объема, апсиды и восьмерика украшены плоскими пилястрами, большие по меркам XVIII столетия окна – типичными для тех времен фигурными, небольшой толщины наличниками.

Крестовоздвиженская церковь, начало 1880-х гг.

Колокольня, запечатленная на снимке, ощутимо отличается и по общим очертаниям, и по декору от храма. Это и неудивительно – возведена она была почти сто лет спустя, в 1873 г., взамен накренившейся старой. Вокруг храма еще нет сооруженных в 1900 – 1903 гг. ажурной кованой ограды и нескольких вспомогательных построек. Однако основной деталью, по которой можно датировать снимок, являются каменные палаты Ливенцевых в Ломовском (ныне – Денисовский) переулке, угол которых можно рассмотреть в левой части фото. Заодно можно видеть, в каком состоянии находился старинный особняк – одно из окон второго этажа попросту отсутствует. В 1889 г. на углу улицы Воздвиженской (ныне – ул. Революции), рядом с Крестовоздвиженской церковью, был выстроен большой дом тульского рыботорговца И.К. Платонова, закрывший собой палаты Ливенцевых, которые и сегодня видны лишь со стороны его двора. На втором этаже дома Платонова разместилась Тульская городская дума. Здание сохранилось, ныне и его, и бывшие палаты Ливенцевых занимает Городской центр развития научно-технического творчества детей и юношества (ул. Революции, 2-А). Крестовоздвиженская церковь была снесена в 1934 г. Спустя год на ее месте был установлен памятник Труду и Обороне (в просторечии «красноармеец с винтовкой»), ныне также утраченный. Теперь на этом месте площадь, названная в память храма.

На фото надпись чернилами, предположительно, рукой Ольги Адерман, «Tula – Kirche der Mutter Gottes von Kasan» (Тула. Церковь Божией Матери Казанской). Это единственный среди сохранившихся семейных фото Белявских-Адерман пример, когда снимок подписан неправильно. Впрочем, удивляться этому не приходится. Даже если надпись была сделана Ольгой Адерман, произошло это уже в Германии, в 1930-е гг., а по прошествии двух десятков лет после отъезда из России немудрено было и ошибиться».

Информация частично взята с сайта проекта «Тула ушедшего века»: https://tulainpast.ru/khramy/row1657/

Здание Тульского отделения Московского учетного банка, ок. 1900 г. (?).

Здание Тульского отделения Московского учетного банка

Снимок сделан, предположительно, Ф. Адерманом из окна второго этажа здания старой тульской аптеки, выходящего на Киевскую улицу (ныне проспект Ленина). Здание Тульского отделения Московского учетного банка было построено в конце 1890-х гг., однако судя по лесам, видимым в левой части снимка, фото сделано в процессе либо достройки дома, либо надстройки третьего этажа в соседнем здании. Левая сторона дома обращена в Учетный переулок, получивший свое наименование по названию банковского учреждения. Одно из помещений в первом этаже со стороны улицы занимает табачный магазин знаменитой столичной фабрики Бостанжогло. Фабрика была основана в Москве в 1820 г. купцом 2-й гильдии М.И. Бостанжогло, с 1859 г. размещалась на Старой Басманной улице в доме Чернышева. Считается, что именно Бостанжогло первым из отечественных фабрикантов стал выпускать папиросы с бумажной гильзой, которые благодаря своему удобству быстро вытеснили традиционные трубки и чубуки. В 1881 – 1918 гг. фабрикой руководил внук основателя, М.Н. Бостанжогло. К 1910-м гг. на ней работало более 700 человек, выпускавших около 500 тонн табачных изделий в год. Фирма располагала магазинами не только в обеих столицах, но и в других крупных городах России, и Тула не была исключением. Правда, в этом доме на Киевской магазин Бостанжогло просуществовал недолго – позже его сменили другие арендаторы.

Здание Тульского отделения Московского учетного банка сохранилось до наших дней почти в первозданном виде, если не считать утрат лепного декора. Еще в начале ХХ в. под спаренными мансардными окнами появилась выложенная из кирпича дата постройки, существующая и сегодня. Интересно отметить, что изначально оконные переплеты были окрашены в темный (по-видимому, коричневый) цвет. После 1917 г. в доме долгое время размещались Тульская почтово-телеграфная контора и управление городской телефонной сети, и некоторое – клуб работников связи. Учреждения телеграфной и телефонной связи располагались в здании вплоть до 2000-х гг. Посередине Киевской улицы можно рассмотреть одиночный узкоколейный путь конно-железной дороги, в просторечии «конки», ликвидированной вскоре после Октябрьской революции. В 1927 г. на этом месте проложили трамвайные рельсы и установили опоры контактной сети, просуществовавшие до 1963 г.

Похоронная процессия на Киевской улице

Снимок сделан, предположительно, Ф. Адерманом из окна второго этажа дома Белявского, выходящего на Киевскую улицу (ныне проспект Ленина). Здание банка по сравнению с первыми годами после его постройки претерпело ряд изменений. Оконные переплеты теперь окрашены не в темный, а в белый цвет. На фасаде добавились даты начала строительства (1897 г.) и его окончания (1899 г.); первая сохранилась до нашего времени. Место табачного магазина Бостанжогло занял магазин готового платья В.И. Рудневой. В здании обосновалось также отделение страхового общества «Волга», вывеска которого красуется на балконе третьего этажа. Перед домом появились молодые, но довольно пышные деревца, просуществовавшие, видимо, до середины века. Вместо приземистых керосиновых фонарей на улице установлены электрические, с ажурными кронштейнами, прикрепленными к высоким столбам. По Киевской улице в сторону Всехсвятского кладбища движется похоронная процессия. В те времена похороны по степени их богатства делились на несколько разрядов. Неизвестно, сколько именно разрядов было в Туле, однако похороны по меркам губернского города достаточно богатые: белая похоронная колесница с балдахином запряжена четверкой лошадей, покрытых черными траурными попонами. Лошадей ведут под уздцы особые лакеи в траурных одеяниях – по тогдашнему выражению, «траурщики». За колесницей идут родные и близкие покойного. Прохожие при встрече с траурной процессией, по старинному обычаю, снимают шапки.

Похоронная процессия на Киевской улице, 1900-е – начало 1910-х гг.

Снял свою фуражку и прогуливающийся вдоль рельсов конки городовой, которого легко опознать по белому летнему кителю и шашке, надетой на портупее через правое плечо. На заднем плане, в правой части снимка, просматриваются силуэты Спасо-Преображенского собора (1843 г.) с колокольней (1893 г.). Храм и колокольня были снесены в 1933 г., ныне на этом месте сквер и фонтаны перед зданием администрации Тульской области со стороны улицы Советской (бывшая Посольская).

Оригинал фото хранится в Государственном архиве Тульской области (ГАТО), куда был передан потомками семьи Белявских-Адерман, ныне проживающими в Германии.

Лютеранская церковь в Туле, конец XIX – начало ХХ вв.

Лютеранская церковь

Остзейские немцы, выходцы из прибалтийских губерний, во все времена были немногочисленной, но весьма активной группой российских подданных и занимали важные посты как в военной, так и в административной структуре империи. Тула не была исключением – достаточно вспомнить командира оружейного завода генерал-майора Е.Е. Штадена. Поэтому евангелическо-лютеранский приход появился в Туле по меркам российской провинции довольно рано – не позднее 1820-х гг. Первое время службы велись в домах богатых прихожан, например, в доме аптекаря К.Е. Генцельта на Киевской улице. По одной из версий, это тот самый сохранившийся до наших дней дом № 25 по проспекту Ленина, который известен тулякам как «дом Крафта» и где сегодня расположена одна из выставочных площадок нашего музея. Численность лютеранской общины оценивалась современниками более чем в 100 человек. Уже в 1827 г. стало ясно, что дом не способен вместить всех прихожан, и начался сбор средств на постройку отдельного здания. К сожалению, дом Генцельта сильно пострадал во время большого тульского пожара 1834 г., в том числе погибла вся церковная утварь.

В 1857 г. один из прихожан тульской лютеранской общины, статский советник фон Бодиско, пожертвовал тульской евангелическо-лютеранской общине два дворовых места на улице Миллионной. На одном из них община решила возвести церковь, на другом – пасторский дом. Строительство осуществлялось на собранные прихожанами средства, большую помощь оказали офицеры Тульского оружейного завода, в частности, его командир генерал-майор К.К. Стандершельд. Церковь разделялась на летнюю и зимнюю часть. Внутри находился алтарь ясеневого дерева с изображением распятия, украшенный объемной резьбой. В центре зала помещалась кафедра с возвышением, с которой пастор произносил проповеди. Здесь же находились орган, скамьи для верующих, на стене висели часы с боем. Освещение церкви состояло из трех бронзовых люстр и различных свечных канделябр.

Белявские и Адерманы, чтившие традиции предков, играли в тульской лютеранской общине далеко не последнюю роль. По состоянию на 1900 г. коллежский советник Фердинанд Белявский состоял председателем совета Тульской евангелическо-лютеранской церкви. Он же в 1860-е гг. приложил немало усилий для благоустройства специального участка для захоронения усопших евангелического вероисповедания, выделенного общине в 1859 г. на северо-западной окраине Всехсвятского кладбища.

Фотография, предположительно, является единственным сохранившимся до наших дней изображением тульской евангелическо-лютеранской церкви.

Информация основана на научных изысканиях сотрудников Тульского историко-архитектурного музея, а также частично взята с сайта Государственного архива Тульской области и с электронного ресурса «Немцы Тульского края».

Фото хранится в фондах Тульского историко-архитектурного музея, куда было передано потомками семьи Белявских-Адерман, ныне проживающими в Германии.

Церковь Тульского оружейного завода

По одной из версий, первые поселения на территории нынешней Тулы появились в XIV–XV вв. на месте, которое ныне занимает Тульский оружейный завод. Во всяком случае, в ряде документов XVII–XVIII вв. этот участок тогдашнего правого берега реки Упы фигурирует как «старое городище». Точная дата постройки первого храма на этом месте неизвестна. Был он деревянным, и уже в 1628–1629 гг. именовался «старым Воскресенским собором на старом городище». К середине XVII в. здание обветшало, и в 1649 г. вместо него возвели новую церковь во имя Воскресения Христова. Храм и трапезная были каменными, колокольня – деревянной. В камне ее перестроили более ста лет спустя, в 1750-е гг., при капитальном ремонте храма. Количество прихожан все время росло, поэтому в начале 1770-х пришлось возвести новую, более просторную, каменную трапезную. Тогда же, в 1771 г., к храму был пристроен придел во имя Введения во храм Божией Матери. В 1788 г. на средства тульского наместника М.Н. Кречетникова в церкви был устроен новый иконостас. В 1855 г. возвели новую колокольню, на которой поместили шесть колоколов. В числе святынь храма находились образ Алексия, человека Божия, пожертовованный, по преданию, царем Алексеем Михайловичем, а также Евангелие, изданное в 1654 г., при патриархе Никоне.

Церковь Воскресения Христова, начало ХХ вв.

В конце XIX и начале ХХ вв. церковь ремонтировалась и заново отделывалась три раза: в 1870-е гг., в 1899 г., к 250-летию ее постройки, и в начале 1910-х гг., к 200-летию оружейного завода. В 1899 г. церковным старостой числился известный тульский пряничный фабрикант А.А. Белолипецкий. Дом его находился неподалеку, на улице Пятницкой (ныне ул. Металлистов). Сегодня в этом пышном здании с колоннами, известном каждому туляку, размещается филиал Государственного исторического музея (ул. Металлистов, 10). С 1880-х г. храм Воскресения Христова не имел прихода и официально считался заводской церковью. Здесь крестились несколько поколений тульских оружейников. В 1923 г. храм был закрыт, а в 1928 г. – перестроен для использования, по-видимому, в качестве склада. При этом он лишился глав с крестами, были уничтожены наличники и заложены арки в колокольне. Не спасло здание и то, что к тому времени оно уже числилось на учете как памятник архитектуры. Окончательно самый старый храм Тулы был снесен в 1960-е гг., и сегодня непросто найти даже место, где он находился, хотя с недавних пор эта часть территории оружейного завода прекрасно видна с Казанской набережной. Надпись чернилами на фото «Tula – Gewehrfabrik» переводится как «Тула – Оружейная фабрика», и сделана, по-видимому, рукой Ольги Адерман.

Информация частично взята с сайта проекта «СОБОРЫ»

Оригинал фотографии хранится в Государственном архиве Тульской области (ГАТО), куда был передан потомками семьи Белявских-Адерман, ныне проживающими в Германии.

Церковь Воскресения Христова, 1910-е гг.

Церковь Воскресения Христова

Так выглядел Воскресенский храм «на старом городище» после завершения ремонтных работ, выполненных в начале 1910-х гг. по случаю 200-летия Императорского Тульского оружейного завода. Готовиться к юбилею на заводе начали за несколько лет. В октябре 1909 г. среди работников предприятия была объявлена подписка, по которой удалось собрать 15 тыс. руб. – огромную по тем временам сумму. Большая часть ее была израсходована на изготовление бронзовой статуи основателя завода, царя Петру I. Памятник работы знаменитого столичного скульптора Р.Р. Баха, который в те годы нередко называли «Царь-кузнец», был установлен на территории завода и торжественно открыт 28 апреля 1912 г. при большом стечении народа, в присутствии главного артиллериста русской армии великого князя Сергея Михайловича. Часть собранных средств направили на благоустройство территории и ремонт заводского храма: укрепили фундамент, покрасили здание снаружи и по-видимому, как это было принято в те годы, подновили внутреннее убранство. На снимке хорошо видно, что храм окрашен в светлый, скорее всего классический «казенный» желтый цвет. Декоративные элементы – наличники, пилястры и декор фронтона бокового придела – выделены белым, что делает здание весьма нарядным. Хорошо видна своеобразная «ступенька» между восьмериком – основным объемом храма – и трапезной. Появилась эта деталь, видимо, при строительстве в 1770-е гг. новой трапезной – старая, возведенная одновременно с храмом, не могла вместить всех молящихся.

Металлический зонт, установленный возле входа в храм, остался таким же, как в конце XIX в. Вместо керосинового уличного фонаря возле стены трапезной на том же месте установлен электрический фонарь на высоком столбе. Электрическое уличное освещение к 1912 г. уже не было диковинкой – первая тульская электростанция, расположенная в Кремле, начала работать осенью 1901 г.

Снимок сделан с территории нынешней Казанской набережной либо магистром фармации Фридихом Адерманом, либо одним из его сыновей – Георгом или Вольдемаром. Качество изображения не очень высокое, но тем не менее, это одна из весьма немногих фотографий, на которых самый старый каменный храм Тулы постройки 1649 г. запечатлен в последние десятилетия своего существования.

Фото хранится в Государственном архиве Тульской области, куда было передано потомками семьи Белявских-Адерман, ныне проживающими в Германии.

Информация частично взята с электронного ресурса https://sobory.ru/article/?object=35833

Императорский Тульский оружейный завод

На снимке изображено двухэтажное здание правления завода, которое и сегодня можно видеть с Казанской набережной. С левой стороны к нему примыкали «приемные палаты», где производилась приемка готового оружия, с правой – одна из мастерских (так в XIX – начале ХХ вв. назывались заводские цеха). Все три здания возведены, по-видимому, после большого пожара 1834 г., практически полностью уничтожившего центр Тулы и заводские постройки вместе со станками и машинами. Во всяком случае, на плане, приложенном к «Описанию Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении», составленном И.Х. Гамелем и вышедшем в свет в 1826 г., эти строения не показаны, зато их узнаваемый ступенчатый силуэт можно видеть на картах 1838 г. и последующих лет. Здание окрашено в типичный для казенных строений желтый цвет с выделенными белым декоративными деталями – карнизами, замковыми камнями окон первого этажа и классическими наличниками второго. Белыми наличниками отделаны также окна башни, одно из которых занимает часовой циферблат. Принято считать, что механизм этих часов, изготовленный в 1770-е гг., отсчитывает время и поныне.

Императорский Тульский оружейный завод, начало XX вв.

В советское время он долгие годы бездействовал, но затем был отреставрирован, пущен в ход и установлен в закрытой башне на заводском здании конца ХХ века, выходящем на угол улиц Советской и Металлистов. Мало кто из туляков в те годы догадывался, что за безликим циферблатом, напоминавшим увеличенный советский будильник, скрывается настоящее чудо техники XVIII столетия, хотя звук пяти колоколов был слышен на всю округу. В 2020-м старинные часы обзавелись объемным цветным экраном, но основа их по-прежнему остается такой же, как и двести пятьдесят лет назад.

Начиная с момента основания и до конца ХХ столетия оружейный завод принадлежал государству, или был, как говорили в те годы, казенным. Об этом свидетельствует государственный герб Российской империи в виде двуглавого орла, установленный на часовой башне. После февраля 1917 г. он, как и множество других подобных гербов, был снят и, по-видимому, уничтожен. Двуглавый орел вернулся на башню только в XXI веке. Сегодня он выглядит не так, как двести лет назад, и по прорисовке напоминает скорее государственный герб времен Екатерины II. Датировать снимок можно по караульной будке с характерными косыми белыми, черными и оранжевыми полосами, расположенной перед входом в здание. 28 апреля 1912 г., в память 200-летия завода, на месте будки был установлен памятник Петру I, который сохранился до наших дней, и сегодня установлен перед зданием заводоуправления со стороны улицы Советской.

Фото сделано с территории нынешней Казанской набережной либо магистром фармации Фридихом Адерманом, либо одним из его сыновей – Георгом или Вольдемаром. Оригинал снимка хранится в Государственном архиве Тульской области, куда был передан потомками семьи Белявских-Адерман, ныне проживающими в Германии.

Тульская духовная семинария, начало XX века.

Тульская духовная семинария

После образования в 1799 г. Тульской епархии в Тулу из Коломны была переведена «со всем имуществом» духовная семинария. Занятия на новом месте начались в 1801 г., первоначально в каменном корпусе губернаторского дома, затем – в приспособленных для этого домах на улице Посольской (ныне Советская). Строительство большого каменного здания на улице Староникитской началось в 1819 г. Спустя два года, в 1821 г., оно приняло первых учеников, однако достройка и отделка продолжались гораздо дольше – в общей сложности около десяти лет. Дом был спроектирован с явной оглядкой на петербургские строения в стиле классицизма: строгие формы, прямоугольные окна, крупная рустовка первого этажа, простые наличники и протяженные карнизы между этажами, зрительно делящие фасад по горизонтали. Несколько богаче отделаны лишь три окна второго этажа над главным входом. Завершают скромный, но выразительный внешний облик здания ступенчатый фронтон и по бокам от него – два слуховых окна с полуциркульными завершениями, обрамленные массивными наличниками и увенчанные восьмиконечными крестами.

Как и полагалось духовному учебному заведению, семинария имела собственную церковь. Первый храм в здании появился в 1829 г. и был освящен в честь Троицы Живоначальной. При реконструкции здания в 1870-е гг. в его правом (южном) крыле появился новый храм в честь Софии – Премудрости Божией, существующий и сегодня. В XIX – начале ХХ вв. учебное заведение ежегодно выпускало от 420 до 1600 человек в год. В начале 1918 г. семинария была закрыта, а здание на Староникитской – передано военному ведомству. В разные годы здесь размещались пехотная школа, артиллерийские полки 84 стрелковой имени Тульского пролетариата дивизии, пулеметные курсы. В 1944–1960 гг. здание занимало Тульское суворовское училище, а по его расформировании – школа-интернат № 3. В сентябре 2001 г., во время визита в Тульскую епархию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, комплекс зданий на улице Староникитской, 75 был возвращен православной церкви, и с тех пор используется по первоначальному назначению.

Надпись чернилами на фото «Tula – Priesterseminar» переводится с немецкого как «Тула –Семинария», и сделана, предположительно, рукой Ольги Адерман.

Фото сделано либо магистром фармации Фридихом Адерманом, либо одним из его сыновей – Георгом или Вольдемаром.

Новые торговые ряды

Помимо фото из семейного альбома, Ольга Адерман увезла с собой в эмиграцию несколько фотооткрыток, или, как тогда говорили, «открытых писем», с видами старой Тулы. На одной из них изображено здание так называемых «новых» торговых рядов на улице Посольской. Построено оно было в 1895 – 1897 гг. купцом Степановым, и рассматривалось как своего рода развитие «старых» рядов, располагавшихся возле Кремля, и Жигалинского рынка. Последний находился вдоль Жигалинской улицы (ныне ул. Союзная), и как все подобные заведения, оказался весьма живучим – закрылся он лишь в 1925 г., пережив две войны, эпоху военного коммунизма и начало нэпа.

«Русский» архитектурный стиль новых рядов был явной отсылкой к известным всем Торговым рядам на Красной площади в Москве (ныне ГУМ). Здание напоминало сказочный терем, словно бы сошедший с книжной иллюстрации художника Ивана Билибина: узорчатая кладка, башенки по углам, объемная кровля центрального объема и небольшие арочные окошки второго этажа.

Новые торговые ряды, начало XX века.

В отличие от старых рядов, новые были более просторными и комфортными для покупателей, поэтому здесь арендовали торговые помещения богатейшие тульские купцы – Ананьев, Пальцов, Салищев, Золотаревы, Ливенцевы, Шамины… Особенно много в рядах было магазинов, торговавших тканью (по-тогдашнему – мануфактурой) и галантереей. Возможно, именно по этой причине они вызывали в душе Ольги Адерман приятные воспоминания. Впрочем, здесь можно было купить все что угодно – от мебели и готового платья до свежей зелени и экзотических фруктов.

С 1922 г. здание перешло в собственность городского коммунального хозяйства. В эпоху нэпа здесь функционировал государственный универсальный магазин «Крестьянин», однако к концу 1920-х по мере сворачивания рыночной экономики такие обширные торговые заведения стали неактуальными. В 1929 г. здание было передано в собственность военного ведомства, которому принадлежит и поныне. До наших дней дом сохранился неплохо (ул. Советская, 13 и 13-А), хотя и с некоторыми утратами декора. Летом 2019 г. при ремонте фасада рядов под несколькими слоями краски были обнаружены старинные рекламные надписи, бережно восстановленные сотрудниками нашего музея и столичными реставраторами. Подробнее на странице проекта: «Вспомнить всё» в Туле: реставрация старинных вывесок».

Перед зданием рядов на мостовой хорошо видны рельсы конно-железной дороги. Как и все линии «конки», трасса по улице Посольской была однопутной. Напротив главного входа в ряды виден сдвоенный участок, с помощью которого расходились встречные вагоны. Далее по красной линии улицы Посольской (ныне Советская) располагается здание женского епархиального училища (ул. Советская, 11). В учебных заведениях такого типа получали образование дочери священнослужителей. Здание также долгое время относилось к Министерству обороны, а ныне представляет собой часть арт-квартала «Искра». Над кровлей виден купол храма в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы (не сохранился). Между училищем и торговыми рядами расположен перекресток улиц Посольской и Благовещенской. Долгое время он находился на территории воинской части и был перегорожен забором, а в 2018 г. был вновь открыт для движения. На дальнем плане в левой части снимка можно рассмотреть храм во имя святых мучеников Флора и Лавра (1779–1796 гг., сохранился; ул. Мосина, 16) и правее него – здание полицейского дома с пожарной каланчой (не сохранилось; находилось на месте сквера возле нынешнего городского концертного зала).

Тульский оружейный завод, начало XX века.

Тульский оружейный завод и Заречье

Фото, как и ряд других подобных снимков старой Тулы, сделано либо магистром фармации Фридрихом Адерманом, либо одним из его сыновей – Вольдемаром или Георгом. Для историков Тулы оно интересно тем, что на нем четко видно расположение всех основных строений Тульского оружейного завода. Чуть правее центра снимка – большой корпус с башенкой и боковыми флигелями. В его центральной части помещалось управление завода, а в боковых – приемочные палаты и одна из мастерских (по нынешней терминологии – цехов). Над башней виден силуэт государственного герба Российской империи, ниже его – круглое окно с циферблатом часов. Здание сохранилось до наших дней, но в сильно измененном виде: центральная часть надстроена третьим этажом, боковые флигели перестроены практически полностью. Из-за этих перестроек башенка зрительно выглядит гораздо ниже, кроме того, она лишилась часов и практически всего декора.

Сохранилось и здание на первом плане. Хотя оно также надстроено третьим этажом и соединено трехэтажной вставкой с корпусом бывшего заводоуправления, его легко узнать по среднему ризалиту с тремя окнами второго этажа, имеющими характерные для середины XIX в. полукруглые завершения.

Сохранилось и аналогичное здание на заднем плане, хотя оно тоже сильно искажено позднейшими переделками. А вот находившейся за ним заводской церкви, часть главы и колокольня которой видны на фото, к сожалению, не повезло. В 1920-е гг. она была приспособлена для складских нужд, а в 1960-е – снесена, и сегодня на его месте высится один из заводских цехов. Вдалеке, на набережной, ныне носящей имя Дрейера, просматривается здание губернской земской больницы, и совсем уж вдалеке, немного выше – церковь Вознесения и колокольня. Сам храм сохранился до наших дней, ныне передан церкви и действует. Его уникальный для Тулы по красоте и пышности белокаменный декор сильно пострадал от времени, но в ходе реставрации 1970-х – 1980-х гг. был практически полностью воссоздан, правда, не в камне, а в бетоне. Значительно хуже обстоят дела с колокольней. Она располагалась отдельно от храма, левее и несколько ближе к реке, и сегодня, увы, невозможно даже точно определить место, где она находилась.

В верхней части фото имеется надпись чернилами «Tula – Gewehrfabrik» (Тула – оружейная фабрика), сделанная, предположительно, рукой Ольги Адерман.

Пассажирский поезд на станции Козлова Засека, 1900-е гг..

Пассажирский поезд на станции Козлова Засека

Фотограф (предположительно, Вольдемар Адерман) запечатлел состав при входе на станцию. На снимке хорошо видны ручные стрелки со стрелочными указателями, укрепленными на большой высоте для того, чтобы их было лучше видно из будки машиниста. Советские ручные стрелки, прекрасно знакомые старшему поколению (существовали они до 1990-х, а кое-где встречаются и сегодня), выглядели совсем иначе. Состав включает восемь пассажирских вагонов разных классов, первый вагон (товарный) предназначен для почты и багажа. Поезд тянет паровоз с четырехцилиндровой машиной «компаунд» системы Воклена, производства завода Baldwin (США). В те годы каждая железная дорога, казенная или частная, заказывала паровозы на отечественных заводах или покупала их за границей самостоятельно, исходя из своих потребностей и особенностей эксплуатации. В 1896 г. Московско-Курско-Нижегородская железная дорога получила из Америки 32 таких паровоза, первоначально обозначавшихся серией «Бп» (Бп1 – Бп32); в 1901 – 1902 гг. еще 13 локомотивов того же типа (Бп33 – Бп45) были переданы на Московско-Курскую с Московско-Брестской железной дороги. При введении в 1912 г. единой системы обозначений для локомотивов всех железных дорог Российской империи этим паровозам была присвоена серия «В».

Паровозы серии В обслуживали пассажирское движение на линии Москва – Курск до 1920-х гг., когда их из-за износа и дороговизны ремонта стали массово списывать.

Характерная внешняя особенность всех пассажирских паровозов того времени – колеса большого диаметра с тонкими ажурными спицами, позволявшие при относительно небольшой силе тяги развивать высокую скорость. Американское чудо техники могло разгоняться до 77 верст в час (82 км/ч) – огромная цифра для 90-х годов позапрошлого века. Паровозы серии В водили самые быстрые поезда – курьерские, на которых и вправду ездили правительственные курьеры с важными документами. Впрочем, курьерские на Козловой Засеке не останавливались и следовали через станцию, как говорили железнодорожники, «ходом», лишь немного сбавив скорость. А вот скорый поезд № 5 Петербург – Ташкент, отправлявшийся с Курского вокзала Москвы в 9 часов 20 минут утра, добирался до Козловой Засеки через пять с половиной часов – как тогда выражались, в 2 часа 50 минут пополудни, или, говоря нынешним языком, в 14:50».

Станция Козлова Засека, 1900-е гг.

Станция Козлова Засека, 1900-е гг.

Снимок, сделанный, предположительно, Вольдемаром Адерманом, представляет собой вид от пассажирского здания (вокзала) станции Козлова Засека в сторону Тулы. Интересно, что в расписаниях начала ХХ века для краткости станция часто называлась просто «Засека». В правой части фото видны протянутые на низких столбиках тяги, связывавшие между собой стрелочные переводы и семафоры. При помощи нехитрых механизмов дежурный по станции или стрелочник мог переводить ручные стрелки, не выходя наружу из своего домика. Одновременно с переводом стрелки нужно было привести в действие семафор, запрещавший или разрешавший движение поездов. Семафор представлял собой высокую мачту, хорошо видимую машинисту, на которой помещалась подвижная деталь – крыло, окрашенное в ярко-красный цвет. Семафор с крылом, установленным горизонтально, запрещал движение, словно бы подражая жесту руки сигналиста с красным флагом (машинисты говорили «семафор закрыт»). При открытом семафоре крыло поворачивалось вверх и устанавливалось под углом 45 градусов – это означало, что поезду разрешено ехать дальше. Закрытый семафор с опущенным крылом четко виден в центре фото на заднем плане. Ночью, в темноте, на семафоре горели цветные огни: при закрытом – красный, при открытом – зеленый. Во второй половине ХХ века вместо семафоров стали применять светофоры с огнями тех же цветов, прибавив к ним желтый. С тех пор принцип работы системы не изменился, только стрелки сейчас переводят не ручным, а электрическим приводом.

В левой части фото можно рассмотреть товарный склад (пакгауз) и стоящие возле него так называемые нормальные товарные вагоны – основу грузового вагонного парка дореволюционной России. Появились они в 1870-е гг. и выпускались вплоть до начала 1930-х, произведено их было несколько сотен тысяч штук. Любая железная дорога, казенная или частная, обязана была использовать для перевозки грузов именно нормальные товарные вагоны. Их внутренние размеры были стандартными для всех уголков империи – от Варшавы и Бреста до Владивостока. Такая унификация требовалась для военных целей. На каждой крупной станции имелся специальный склад, где хранились комплекты стандартных деревянных брусьев и досок. При объявлении мобилизации из этих деталей в вагоне буквально за несколько часов можно было оборудовать нары для перевозки 40 солдат. Оставалось добавить взятую на том же складе железную печку – и получалась теплушка, увековеченная в книгах и кинофильмах. Вместо нар можно было столь же легко собрать из тех же досок стойла для восьми лошадей. На вагонах так и писали белой краской – «40 человек, 8 лошадей».

За вагонами видна кирпичная, с деревянным вторым этажом, водокачка, или, по официальной терминологии, «водоподъемное здание». На ее первом этаже помещались насосы, а на втором – огромный бак, откуда вода самотеком поступала в станционную сеть. Вода требовалась для паровозов, вынужденных пополнять ее запасы почти на каждой станции. На прицепленном к паровозу тендере имелись емкости для угля или дров и специальные баки, куда во время остановки заливали воду из гидроколонн, напоминавших исполинские водопроводные краны, высотой более пяти метров».