Описание фотографий. Оглавление

Фотография № 1

из семейного архива Картавых Ирины Борисовны

В Советском Союзе была такая фраза «Дети – наше будущее!». Это детский сад, насколько я понимаю. Да, Ирина Борисовна? (Ответ: Наверное. Мама 1940 года. Я так смотрю, сколько этим детям?) Ну это сразу после войны фотография. Знаете, на некоторых фотографиях есть такое общее настроение. Здесь это все-таки настроение послевоенное. После войны был такой подъем: «Победили! Сейчас жизнь будет легче! Жизнь будет проще!» И, видимо, это в обществе настолько было. Несмотря на все сложности, несмотря на послевоенный голод. Все равно на сколько-то лет это настроение чувствовалось. А дети очень чутко ощущают все, что происходит в обществе. Это коллективное бессознательное, как сейчас говорят. И посмотрите, действительно они здесь улыбаются, действительно они счастливы. Они не позируют, они ничего из себя не изображают. Они действительно ощущают себя самыми счастливыми детьми на свете.

Здесь, собственно, из фотографии ничего особенно не вытащишь. Здесь достаточно много такой одежды… Что-то может быть перешитое из родительского. Посмотрите, ткани явно не детские. То же платье вашей мамы, Ирина Борисовна. Поскольку с тканями было плохо, с одеждой было плохо. Некоторые, посмотрите! Наверное, это уже не детский сад, а младшая школа – некоторые с пионерскими галстуками. Может быть, подбор сделан еще по какому-то признаку. Может быть это какой-то кружок. (Реплика из зала: и ни одного мальчика!) Мальчиков, знаете… (Реплика из зала: один мальчик есть сзади, в кепочке) Вы хотите сказать, что это раздельное обучение? Вообще раздельное в старших классах практиковали. (Реплика из зала: нет, наверное, кружок какой-то). Может быть! Хор какой-нибудь. У меня одна знакомая в свое время заведовала театральным кружком, народным театром в Туле. Очень сильно жаловалась, что мальчиков всегда мало приходит – одни девочки. А драматурги пишут пьесы, где одни мужские роли! И это была проблема-проблема. Да, возможно здесь некоторый отбор сделан по этому принципу.

Ну они, кстати, посмотрите, все причесаны как положено, чистенькие такие, все аккуратные – явно они к этому готовились. Кстати, они на ступеньках чего-то. Это еще может быть школа или дом отдыха. (Реплика из зала: и все очень разного возраста. Явно есть разница). Да, абсолютно! Контраст такой. Может быть это действительно пионерлагерь. Понимаете, чем и ценно это обсуждение. Один человек, каким бы опытом он не обладал, все знать не может. А коллективно, видите, как у нас уже интересно получается. Спасибо за вашу реплику, вы очень правильно подметили. Смотрите, здесь воспитательниц всего две. (Реплика из зала: еще третья! В халате белом) Может быть медработник? Если в халате. (Реплика из зала: но воротничок должен быть. Может быть это просто платье светлое?) Может быть платье, там темные пуговицы на нем. Думаю, больше мы из фото не вытянем. Но это хорошее такое светлое настроение. Хорошо, что мы начали сегодня именно с этого фото. Это то, чего нам зачастую в нашей жизни так не хватает! Такого простого, детского, радостного отношения к жизни.

Прослушать комментарий Владимира Глазкова к фотографии:

Фотография № 2

из семейного архива Юлии Павловны Мушаевой

Этот человек, возможно, жил в пригороде, может быть, он жил в селе. У него, обратите внимание, очень богато вышитая рубаха, при этом косоворотка. Вышитая рубаха – это все-таки тоже некий отсыл не к городской скорее, а к сельской моде. В начале XX века в городе требовалось все больше и больше рабочих рук. И многие молодые люди переезжали в город и в конце концов здесь оседали. Поступали на фабрику, на завод, получали какое-то обучение, приобретали рабочую профессию. Здесь, видимо, тот случай. Самая городская деталь – это картуз, фуражкой ее можно назвать. Она не форменная, но она сделана по пошиву тогдашних форменных: с лаковым козырьком кожаным или фибровым. Достаточно большая тулья и достаточно высокий околыш – это где-то уже 1910-е годы. Если это дореволюционный снимок, то достаточно позднего времени. Конец 1900-х – может быть середина 1910-х. Пиджак у него достаточно простецкий, брюки навыпуск. Хотя одна деталь на фото не совсем характерна для рабочей среды — стремились в сапоги брюки носить. А здесь брюки навыпуск. Также не совсем понятно, что на нем обуто: то ли сапоги, то ли штиблеты. Обычно все-таки сапоги старались носить. Как-то ботинки не очень жаловали. (Реплика из зала: мне кажется, там застежки видно). Могут быть это и ботинки на шнуровке. Тогда выбор брюк навыпуск он бы объяснил. Но в любом случае это человек, который старается выглядеть уже по-городскому. Он себя уже ассоциирует с городской культурой, с городским населением, с городским средним сословием.

И типичнейший для фото того времени рисованный задник, вычурная подставка. Даже в небогатых ателье был рисованный задник, и эти задники потом служили по несколько десятков лет. Наверняка найдется в советское время то же самое фотоателье, фото на фоне того же задника. Еще задник такой, с таким лесным пейзажем: простенько и со вкусом. Молодой совсем! Ему, я не знаю, сколько ему, восемнадцать-то есть? Мне кажется, не факт. Тогда вообще взрослели люди рано и начинали самостоятельную жизнь рано. Особенно с этим не побалуешь, приходилось зарабатывать на хлеб насущный. Но так вполне себя уверенно чувствует в городе. Опять же с фасоном. Картуз набекрень. И стрижка под полубокс — очень модная в те времена. Вполне себе оптимистично смотрящий в будущее молодой человек. (Реплика из зала: тут главный атрибут – что он в ботинках! Ведь ботинки – это зажиточность и такое пижонство). Обувь – вещь дорогая достаточно, я соглашусь. Ее и не выбирали – она была одна на все случаи жизни. Рабочий обычно носил сапоги, потому что тяжелый труд требовал такой тип обуви. Наш персонаж вполне мог, если он был грамотный, в конторе писарем служить. Такая не пыльная работа, но требующая хотя бы начального образования. А такие люди всегда были в цене. И пижонство, совершенно вы правы. Некоторое щегольство, я бы даже так сказал.

Прослушать комментарий Владимира Глазкова к фотографии:

Фотография № 3

из семейного архива Игнатовой Марии Геннадьевны

Эта фотография пропитана духом эпохи. Посмотрите, там на стенке висит стенгазета. Написано: «Стенгазета при доме обороны окрсовета — ОАХ». Даже не сразу я догадался, что такое ОАХ, что это за аббревиатура. Это Осоавиахим. И человек на фото, сидящий за столом, третий слева. Такой темноволосый с высоким лбом, у него просматривается воротник гимнастерки с петлицами. Это, судя по всему, инструктор Осоавиахима. Для тех, кто не помнит, я напомню, что Осоавиахим — это организация, которая являлась предшественником и выполняла те же самые функции, что ныне ДОСААФ. ДОСААФ – это добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Образовано, точнее основано в 1948 году. А Осоавиахим расшифровывается как общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, и основано оно в 1927 году. Еще когда Советский Союз был страной сугубо аграрной, еще до начала большой индустриализации. Но и в те времена даже у государства не было сил, не было возможностей профинансировать всеобщую воинскую обязанность. До 1939 года в Советском Союзе всеобщей воинской обязанности не было. То есть в армии служили выборочно. Я не могу сказать, по какому принципу отбирали, но то, что через армию проходили не все, не все мужское население получало военную подготовку – это факт. Так как ситуация ненормальная, и война может быть в любой момент, поэтому и был образован тот самый Осоавиахим, который занимался допризывной подготовкой.

Они готовили стрелков (потом появился знак «ворошиловский стрелок»), парашютистов, летчиков (многие летчики вышли из курсов Осоавиахима). В тульском парке была парашютная вышка. Сначала на вышке отрабатывались азы, как нужно работать с парашютом, с этой обвязкой, потом уже следующий этап – прыжки. Все это, чтобы молодежь была подготовлена к службе в армии, для этого и нужен был тот самый Осоавиахим. И здесь мы видим людей достаточно простого сословия. Человек, сидящий за столом, это явно какой-то начальник средней руки. У него знак, который я, к сожалению, определить не смог.

А так это актив местного отделения Осоавиахима, они что-то обсуждают, по поводу чего-то они на память сфотографировались. По общему облику ну где-то начало 30-х годов, вряд ли позже. И по форменной одежде сотрудников Осоавиахима, если действительно этот человек с петлицами инструктор, то это где-то год 1932. Не раньше, но и не позже. 1932, 1933, 1934, может быть… Обстановка достаточно скромная. Стулья венские еще от старого режима остались. (Реплика из зала: дом обороны окрсовета, что это?) Окрсовет Осоавиахима — окружное отделение. Судя по всему, это когда еще не было областей, они появились с 1937 года. До этого с конца 1920-х были округа, когда упразднили губернии. Была, например, огромная Московская область, и в ней были Тульский округ, Рязанский округ и так далее. Это фактически областной совет. Дом обороны — это какое-то учреждение, в котором они собирались, проводили свои занятия, например, теоретические. Допустим, надо материальную часть винтовки изучить. Не будешь ведь под открытым небом это делать! Где-то надо собираться. Дом обороны — это ведь, может быть, даже не дом как таковой, а просто организация на месте этой местной структуры, которой выделено помещение, и они там собираются.

(Реплика из зала: ну как в ДОСААФ, собирались добровольцы). Был даже лозунг такой в советское время – «Осоавиахим предшественник ДОСААФ». И командовали там военные. У немцев абсолютно такая же история, только там была ветеранская организация, называлась она «Штальхельм» – стальной шлем. Считалась ветеранской, по факту они занимались допризывной подготовкой. Нельзя, конечно, проводить прямые аналогии, но они готовились на свой лад примерно также. И здесь добровольная организация, из которой, кстати, вышли очень многие знаменитые люди. (Реплика из зала: а что там за римская цифра на плакате?) «XVI МЮД». Что это – я не знаю. Это римская цифра шестнадцать, но аббревиатуру я, к сожалению, не расшифровал. (МЮД – международный юношеский день. Международный праздник молодежи, установленный в 1915 году. XVI МЮД – шестнадцатый международный юношеский день, который проводился в городах СССР 7 сентября 1930 года.)

Также возле двери выглядывает надпись. Я предполагаю, что-то вроде «Уходя гасите свет» или что-то подобное, характерное для 20-х годов. Тогда любили «Сделал свое дело и уходи», «Своим посещением ты мешаешь занятому человеку». Я вам хочу, кстати, сказать, что так как организация была добровольная, люди там собирались увлеченные. Многим людям интересно что-то с обороной связанное. И здесь самый такой актив. (Реплика из зала: а наверху роспись какая интересная). Не могу точно сказать, что это такое. Судя по всему, это элемент интерьера самого здания. Кстати, бывшая церковь может быть. Церковные росписи могут быть вполне. Потому что церкви приспосабливали, никто бы не стал их закрашивать. Просто денег не было. Так что может быть и такое.

Но согласитесь с особенностью таких старых фотографий. Лев Николаевич Толстой говорил: «Очень интересно рассматривать старые фотографические карточки. Открываешь для себя характеры людей». И с ним нельзя не согласиться. Кстати, очень хорошо, что оцифровали. Обратите внимание на левый верхний угол: фотография начала просто разрушаться, эмульсия начала отваливаться от бумаги. Где-то в сарае, может быть, лежала. Это типичная история. Но хорошо, что теперь она не умрет, будет жить. Такое вот окно в прошлое.

Фотография № 4

из семейного архива Игнатовой Марии Геннадьевны

Васильевский спуск. Не помню, как он назывался при советской власти, носил ли он это название. Потому что вообще, по-моему, его не выделяли в отдельную площадь, он просто был частью Красной площади. Школьная группа, это 1960-е годы. По длине юбок прям видно, что это 60-е: короткие юбки выше колен. А ребята уже, по-моему, в темно-синих пиджаках. (Реплика из зала: по автобусам можно датировать). Автобусы здесь 158-е ЛиАЗы, 4 штуки. Самый неудачный и самый массовый советский автобус, на базе 150-го ЗИЛа.

А там дальше на заднем плане стоит — это не простой агрегат. Это Икарус 55-й, судя по всему. Аэрокосмический дизайн, конечно. В Туле такой долго-долго ползал, где-то в конце 80-х его списали. На Новомосковском шоссе в одной организации он был в качестве служебного. Узкие окна, обтекаемый, прожектор у него над лобовыми стеклами – такой дизайн был моден в 50-е годы.

Автобусы не совсем показательны. Но 158-е ЛиАЗы – это тоже где-то 60-е годы, начало 70-х. ЛиАЗа 677 ни одного еще нет, 695-го ЛАЗа тоже еще нет ни одного… Ну больше ни к чему не прицепишься. (Реплика из зала: на часах 9:05. Они в 6 утра из Тулы выехали и только в Москву приехали, встали фотографироваться). Тонко-тонко, да! Я серьезно, на куранты- то я… Слона-то, как говорится, я и не приметил! Ну что ж. Вот было время, когда можно было на таком автобусе по старой трассе двухполосной, где никого не обгонишь, за 3 часа доехать. Ходили еще, кстати, маршрутные такси, легковые машины ЗИМ семиместные, на которых можно было до Москвы доехать. Но здесь, конечно, явно школьная группа.

Прослушать комментарий Владимира Глазкова к фотографии:

Фотография № 5

из семейного архива Карукиной Галины Львовны

Здесь уличная велогонка. Истинно тульский спорт, я всегда это говорил, – это велоспорт. Это никакой не футбол, и даже не волейбол, который в Туле давно. Слушайте, а где это? Это же явно Тула, и это улица, по которой посередине ходит трамвай. Не пойму, это проспект? А, ну конечно! На заднем плане Успенский собор, музей самоваров. Так, а где это в таком случае? На Первомайской? Мне кажется, слева здание не по улице Первомайской. Это знаете, на что похоже? Может быть, это Гоголевская? На углу — дом-гигант, так называемый, зеленый. Напротив филармонии. Да нет… Ну тогда это все-таки действительно Первомайская, и слева дом, в котором долгое время был магазин «Нива».

И не знаю, весна это или осень, но не лето (Реплика Елизаветы: 2 мая). Годы это примерно 60-е, конкретнее сложно сказать. (Реплика Елизаветы: по-моему, 2 мая 1962 года, но я могу ошибаться). Ну «Волга» там едет так называемой 2-й серии, 21-ая «Волга». Не самая она поздняя, достаточно ранняя, хотя это не показатель, «Волги» жили долго. Опять же трамвай. А трамвай, кстати говоря! Значит это еще не проспект, а улица Коммунаров. В 1963 году с нее убрали трамвайные пути и переименовали в проспект Ленина. Так что все правильно. 1962 год – все сходится. Когда ее целиком заасфальтировали. Если кто-то обращал внимание, если ехать сверху по проспекту Ленина, как раз на Первомайской немножечко полоса движения сдвигается влево. Потому что трамвай шел до Первомайской посередине проспекта, а дальше он шел, если из центра ехать, по левой стороне. По той, где сейчас УВД.

На площади перед УВД там была водонапорная башня, и была конечная остановка. Там дальше ходил еще 4-й маршрут на Косую Гору. Когда трамвай убрали, конфигурация улицы осталась. (Реплика из зала: там вообще кольцо было трамвайное). Там была конечная остановка и кольцо, путевое развитие. Кстати, не помню, в каком году снесли эту водонапорную башню, но здание было красивое. На всех фотографиях времен войны есть эта водонапорная башня.

Пять гонщиков, первая гонщица. Третья, по-моему, тоже. Между прочим, в те годы велоспорт очень распространен был в студенчестве. У меня мама как раз поступила в Политехнический институт в первый год, когда объединили механический и горный – 1963 год. У них тоже были студенческие велогонки: трековые и такие вот – по улицам. Шоссейные они формально считаются, по улицам проходят. Здорово! (Реплика из зала: на 1 мая они проходили, первомайские). Ну да, приуроченное к майским праздникам. Ну, кстати, здорово, действительно. Велоспорт и сейчас в Туле существует, слава богу. Ему до прежних высот далеко, но хоть жив, и то хорошо. (Реплика из зала: погода какая холодная, все тепло одеты). Да и достаточно пасмурная. Тени нет, рассеянный свет. Сколько зелени было на проспекте! Настолько непривычно.

(Реплика из зала: А что у них за велосипеды? Старт-шоссе?) Да ладно? Старт-шоссе, на сколько я помню, на шинах, а здесь велосипеды на трубках. (Реплика Галины Львовны: У меня был такой на трубках). Может быть. Я поясню для тех, кто не в курсе. На старых трековых и шоссейных велосипедах шины были настолько тонкие и круглого сечения, их в обиходе называли трубками. У них протектора практически не было, чуть-чуть выраженный. Современные велошины с развитым протектором – это уже называлось шины. А такие шины назывались трубками. Но в то же время – это шоссейные велосипеды, на них механизм переключения видно. Это не трековые, конечно. Сложные достаточно механизмы, можно было скорости переключать. Сразу вопрос: свои или казенные? Видимо, казенные. Тогда такой велосипед стоил целое состояние. Его немногие могли себе позволить.

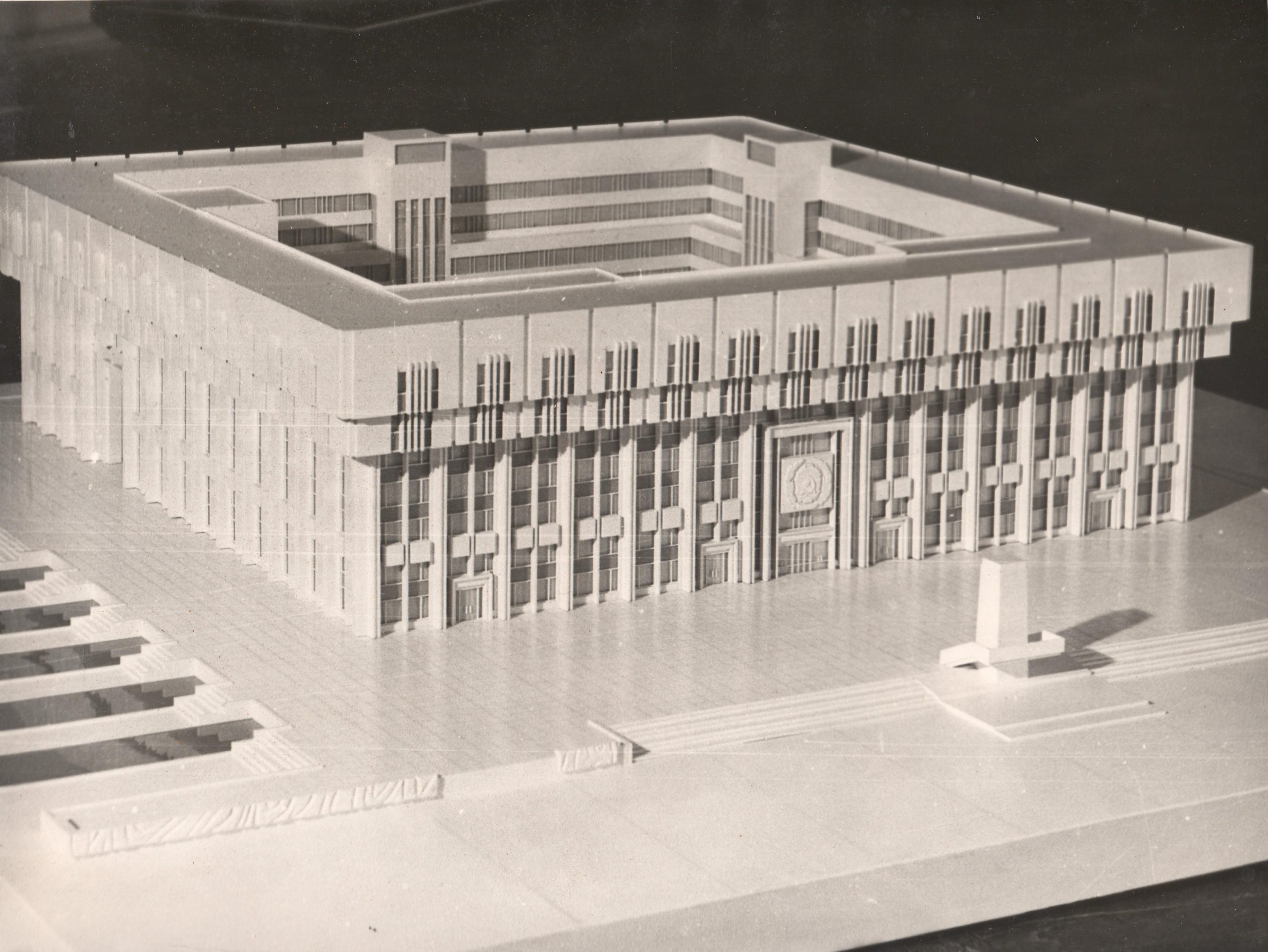

Фотографии № 6,7

предоставлены Малюковым Сергеем Александровичем (Из архива Доната Григорьевича Горного)

Белый дом такой, какой он должен был быть. Есть некоторые отличия в том, какой проект был реализован. Обратите внимание, какой постамент необычный. Постамент знаете с оглядкой на что, кстати, сделан? Кто памятник «Труду и обороне» видел на фотографиях, или в просторечии «Красноармеец с винтовкой» на площади Челюскинцев, ныне Крестовоздвиженской? Там одним из элементов этого памятника была трибуна. Постамент был объединен с трибуной. И здесь, такое впечатление, что архитекторы сделали своеобразную отсылку. Но Белый дом – это все-таки то, что было реализовано.

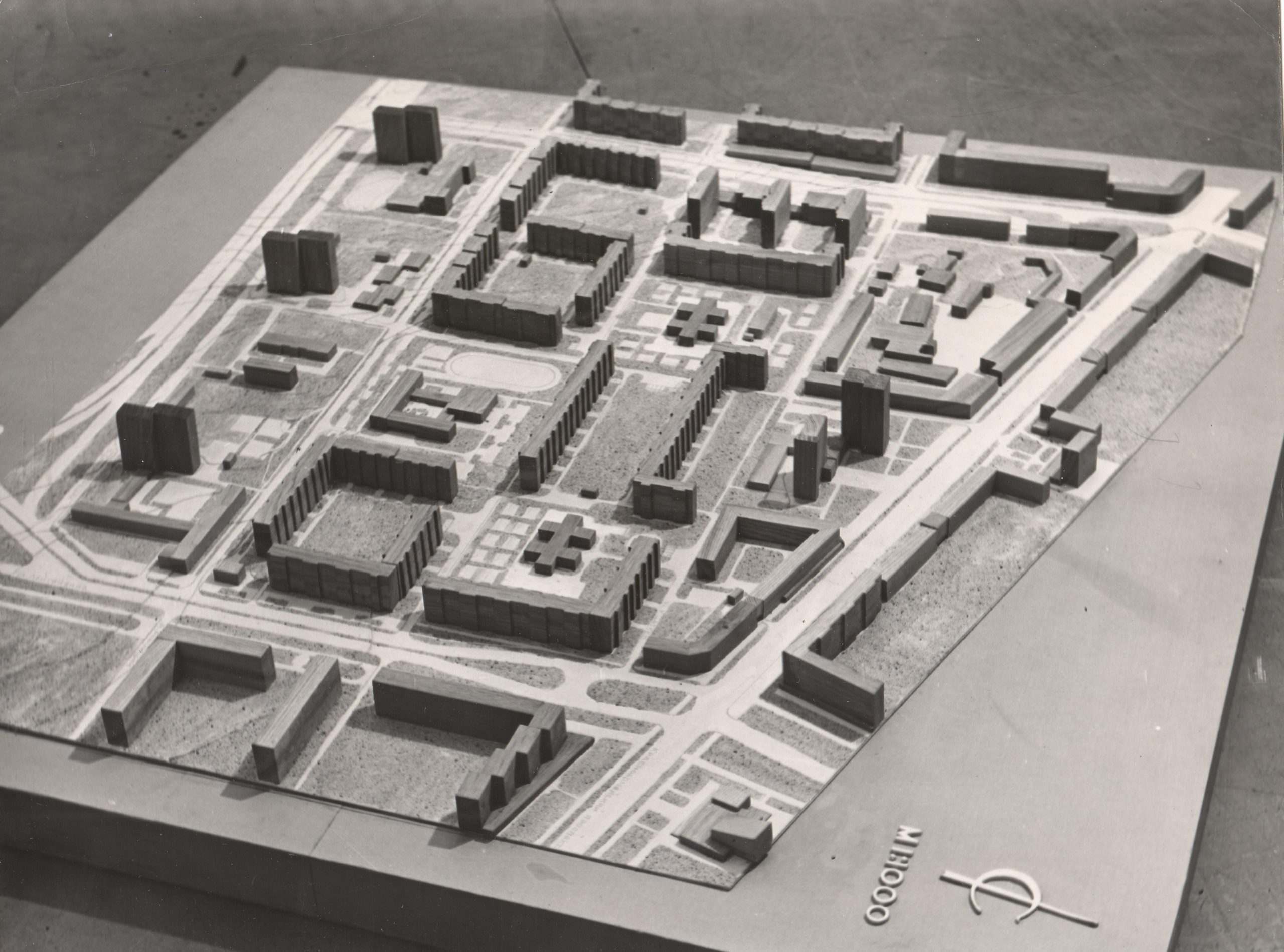

Это, насколько я понимаю, район Красноармейского проспекта. Я долго пытался привязаться, где это конкретно, но так и не понял. Но я хочу не про это сейчас сказать. Я хочу сказать про то, что на Красноармейском вроде и зданий особенно заметных не было, но там дореволюционной застройки практически не сохранилось. Центр Тулы планировалось застраивать примерно в таком духе. Причем весь центр: все, что в пределах современной Пушкинской улицы, а может быть даже и Гоголевской. Всю старую застройку — под бульдозер. И новая застройка планировалась блочная, такая квадратно-гнездовая, не знаю, как это правильно обозвать. Я не хочу никого осуждать, поймите меня правильно. Такое было время, такой подход. Но лично мне такой пейзаж не очень нравится, и я рад, что до наших дней сохранилась хотя бы часть исторической Тулы, которая ведет свое происхождение хотя бы с века XVIII.

Прослушать комментарий Владимира Глазкова к фотографии: