Описание фотографий. Оглавление

Фотография № 1

предоставлена МУК «Тульская библиотечная система»

Этот дом на улице Бундурина. Я, честно сказать, даже не помню номера. Дом жив по сей день, но эта фотография сделана давно, лет 25 – 30 назад. К сожалению, на наших глазах сейчас происходит достаточно грустное явление – окончательно уходит старая Тула. Такая, какой она была тридцать, сорок, пятьдесят лет назад. Потому что частная застройка, одноэтажные и двухэтажные деревянные дома составляли весомую долю площади исторического центра города Тулы. По разным причинам исчезают эти дома… Конечно, приговор им был подписан еще в 70-е, с утверждением в 1971 году нового генплана. Но следить за этими домами перестали достаточно давно. Какой смысл следить за зданием, ухаживать, содержать его, если этот квартал все равно предназначается к сносу. Потом ситуация стала меняться, но деревянные дома они такие, знаете… Очень нуждаются в квалифицированном уходе. И, к сожалению, лишенные этого ухода, они стали ветшать. И вот это, пожалуй, один из очень немногих домов, таких двухэтажных классических тульских деревянных, которые и поныне пребывают в очень хорошем состоянии.

Этот район Бундурина я знаю достаточно хорошо. Это между улицами Пушкинской и Гоголевской. Если идти снизу вверх, то по левой стороне. Он один там такой остался. В этом доме жил один очень известный в Туле врач-гинеколог. И пока он был жив, содержал этот дом в идеальном порядке, в 1990-е – 2000-е реконструировал ступеньки. Дом этот примечателен тем, что, во-первых, цел, во-вторых, в нормальном состоянии, в-третьих, внешний облик его достаточно близок к тому, каким он был, условно говоря, 100 лет назад. Дерево рядом сейчас, конечно, значительно более раскидистое, более густое. Но дом почти не изменился.

Кстати, вот та деталь, двойная арка над входом. Вы знаете, что символизирует этот элемент? Этот творчески переосмысленный выступ. Это имитация тканевой маркизы, а вот эта деталь посредине, которая свисает – это кисть. Здесь и наличники деревянные присутствуют, элементы над окнами называются «подзоры». То, что по кромке крыши карниза и дальше – это подзоры. Зачастую эти дома просто уродуют: покрывают сайдингом, удаляют наличники. У каждого владельца свое представление о красоте. И, к сожалению, все это ветшает, а люди не всегда готовы сохранять то, что было. Это редкий пример, едва ли не уникальный.

Прослушать комментарий Владимира Глазкова к фотографии:

Фотография № 2

предоставлена МУК «Тульская библиотечная система»

Еще один дом, на противоположной стороне улицы Бундурина. Он одноэтажный, на таком высоком подклете, высоком цоколе. Здесь другой тип. Здесь два дома. И вот эта глухая кирпичная стена, которая их разделяет, как она называется, помните? (Реплика из зала: Брандмауэр.) Городская Дума в свое время обязала строить эти брандмауэры. Брандмауэр должен быть глухим, в нем не должно быть окон. Есть случаи, когда в них пробивали окна, уже потом. Но вообще их назначение – служить естественным барьером к распространению огня. Собственно, «Brand» по-немецки – это огонь. И, надо сказать, что эффективное было средство. Они сберегли значительную часть домов.

Чем ценен этот снимок? Во-первых, все элементы дома налицо: кровля, наличники, деревянный декор: тот же подзор, те же карнизы. Перед нами ворота, причем, обратите внимание, симметричные ворота с двумя калитками. Ворота – это первое, что страдает: они гниют, в них въезжают машины. Верхнее перекрытие ворот, в данном случае их дугообразная сводчатая часть, – оно очень быстро разрушается. Сейчас, мне кажется, этих ворот уже нет. Дом, мне кажется, еще стоит. И над входом кованый козырек, тоже очень простенький. Но, в целом, будто и не было этих ста лет. Сейчас, конечно, за последние 30 лет облик дома сильно изменился не в лучшую сторону. Но если попадете на улицу Бундурина, пройдите вверх этот участок от Пушкинской до Гоголевской и просто вспомните: тот дом – слева, этот дом – справа. Сравните с их нынешним состоянием.

Фотография № 3

предоставлена Малюковым Сергеем Александровичем (Из архива Доната Григорьевича Горного)

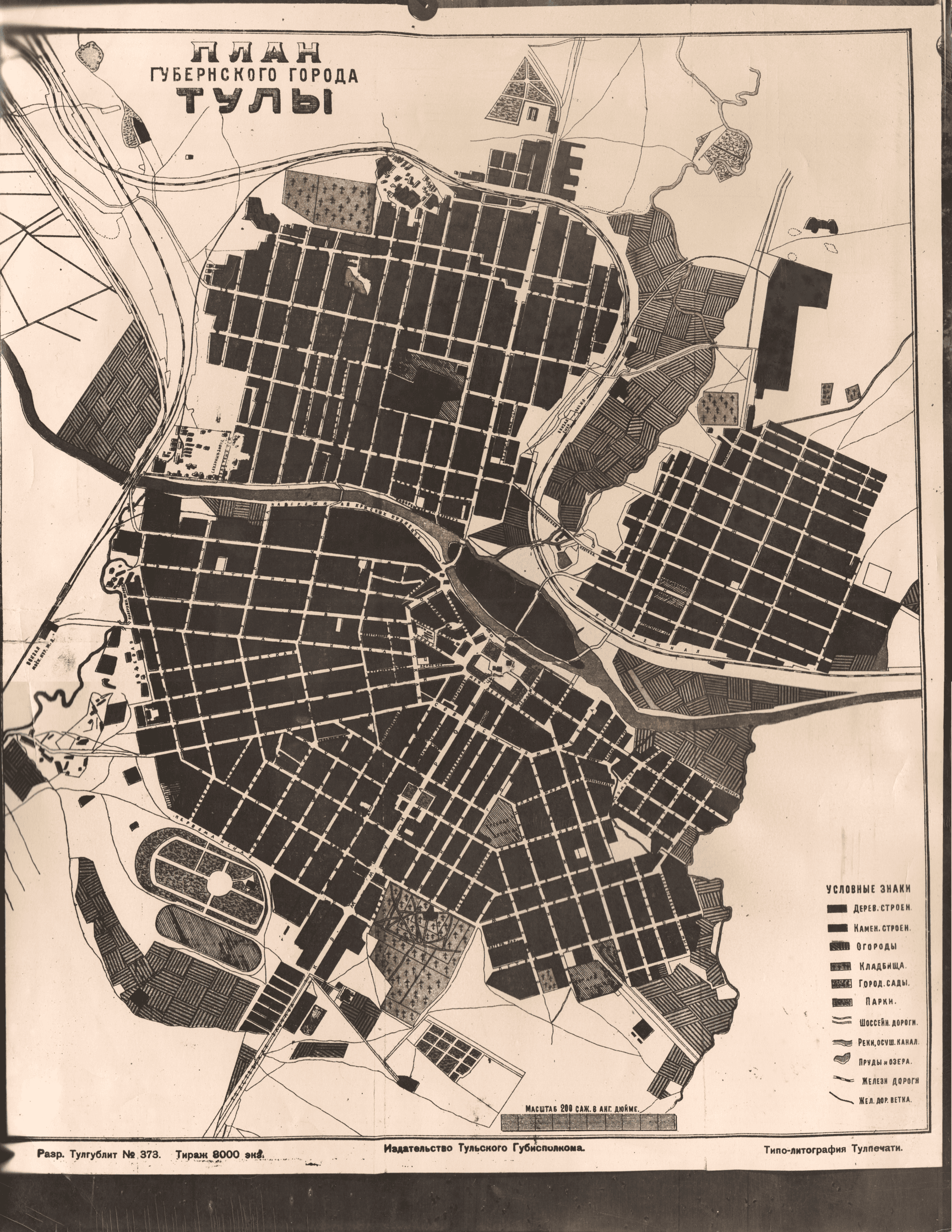

Почему этот документ привлек мое внимание. Называется он «План губернского города Тулы», то есть это времена, когда еще были губернии, но вся топонимика здесь уже советская. Это ранний период советской власти, где-то 1926 – 1927 годы. В нижнем правом углу, если присмотреться, можно увидеть «Разрешено Гублитом», то есть цензурой, фактически. «Издательство Тульского Губисполкома». Тульская губерния была упразднена в 1929 году, вошла в состав Московской области. В чем был смысл этих административных реформ, я сколько ни пытался их изучить, так и не понял. Существует предположение, что таким образом, путем ротации управленческих кадров, пытались ослабить влияние старых элит. Потому что провинциальная жизнь вообще меняется достаточно медленно и плохо. И то, что там наверху в столицах шумит очень серьезный ветер, до провинций докатывается медленно. Вот мы сейчас, например, работаем с мемуарами знаменитого коннозаводчика Якова Бутовича, который в Прилепах владел конным заводом. Он пишет, что в начале 1920-х жизнь в деревне еще не сильно отличалась. Помещики уже, конечно, все разбежались, землей крестьяне по-другому пользовались, но общий уклад жизни, что в деревне, что в провинциальных городах, сохранялся еще, наверное, в течение всех 1920-х. Там ломка началась где-то с конца 20-х – с начала 30-х годов.

Какие объекты здесь можно отметить из наиболее значимых. Во-первых, Белоусовский парк, обратите внимание, это левый нижний угол. Карта уже, кстати, классическая, ориентирована она на север. Левый нижний угол, центральное поле парка, которое сейчас расположено у фонтана. Прослеживается две аллеи крест-накрест. Парк был относительно небольшой. В таком виде его застал Есенин, который о нем как-то, помнится, хорошо отозвался. А вот ниже, видите, такая овальная штука. Предположительно, это беговой круг. То есть место, где проходили состязания, конские бега. Вообще парк-то у нас, как известно, возведен на месте городской свалки. Петр Петрович Белоусов как санитарный врач предложил очень прогрессивный способ борьбы за благоустройство городского ландшафта, много саженцев там высадили. Это планировка парка, которая сложилась к тому времени.

Кремль здесь четко виден, кремлевский сад еще достаточно узнаваемый. От него влево вниз идет улица Киевская, тогда она уже называлась улицей Коммунаров. На ней есть квадрат, четко выделенный среди городской застройки: это два сквера – Гоголевский и Пушкинский. Пушкинский переехал у нас за это время напротив – к зданию, где сейчас находится лицей. Изначально это, по-моему, было епархиальное училище, потом это была школа. А на его месте теперь сквер перед Драматическим театром. Это гигантское сооружение с фонтанами, с каскадами. В те времена, по воспоминаниям очевидцев, там проходили выставки различных ремесел, в том числе домашней птицы. Был такой тульский конкурс на лучшего куровода. Многократно мной упоминаемый, знаменитый тульский коллекционер, ныне покойный Яков Наумович Басин очень любил всяких экзотических птиц и на этом конкурсе часто был в числе фаворитов, выходил чуть ли не первым номером. Он был уже очень стар, когда я у него был в последний раз, и он так оживился: «Ой, Леггорны, Плимутроки, цесарки…» Как давай вспоминать птицу, которую он водил. Породистая птица – это было такое специфическое тульское увлечение, его здесь любили. Некоторое отличие, я уже много раз говорил, от деревенского люда, для которого птица – это насущная необходимость. А для рабочего, для тульского ремесленника – это развлечение, прихоть, как угодно можно назвать.

Что еще любопытного? Уже присутствует железнодорожная ветка. В левом верхнем углу между Сызрано-Вяземской и Московско-Курской дорогой. На плане 1898 – 1908 года ее не было. Судя по всему, ее построили в период Первой мировой войны. Она существует и сейчас, по ней ходят поезда «Тула-Новомосковск». К ней примыкает Зареченское кладбище. Если касаться кладбищ, то здесь присутствуют все три: Зареченское, Чулковское, если присмотреться, оно на своем нынешнем месте, и Всехсвятское, соответственно. А вот совсем внизу, где заканчивается застройка, нынешняя улица Староникитская, Оборонная (в смысле, сейчас Оборонная, а тогда Воронежская). И там есть конная площадь, первый такой неправильный четырехугольник. Это приблизительно на том месте, где сейчас новая автостанция. Там одно время были склады военного госпиталя. А левее, где церковь Двенадцати Апостолов, там почему-то тоже обозначено кладбище. Никогда не знал, что оно там было, но карта – упрямая вещь. Как говорится «карты правду говорят». Арсенал, посмотрите, какую территорию занимает. Именно еще Арсенал, не завод одноименный. В Заречье видно огромный прямоугольник с ассиметричным строением.

В центре еще все цело, еще нет даже намека на снос Преображенского собора, на месте которого Белый дом. На карте видно маленькие-маленькие переулочки на месте кварталов, где сейчас Белый дом располагается. И, что интересно, нынешний Красноармейский проспект, то есть Суворовская улица. Вот она идет из центра города влево и заканчивается возле вокзала Московско-Курской железной дороги. Обратите внимание, на той стороне реки Воронки, ближе к вокзалу, ни то, что жилья, там вообще нет никакой застройки. Воронка только петляет. Кстати сказать, еще момент по поводу рек, или, как говорят картографы – гидрографии. Вам здесь не видно, но вы поверьте мне на слово. Видите, Упа огибает Оружейный завод, еще нет Чулковского моста, на территорию Чулково можно из города попасть только через Кремль, через Водяные ворота и остров, на котором находится завод. Чулковский мост старый – это как раз где-то начало 30-х годов, от которого сейчас «быки» остались. Интересная вещь: набережная Дрейера в Заречье, а напротив нее, там, где сейчас Машзавод, там тоже набережная. Так вот эта набережная называется «Набережная красных кузнецов». Никогда в жизни не слыхал о таком названии. Очень план характерный, очень уж он отображает тогдашнюю Тулу, которая планировку и основные моменты позаимствовала от Тулы дореволюционной. (Реплика из зала: Вы сказали, что у вокзала незастроенная площадь. Это очень заболоченная площадь, очень она страдала каждый разлив Воронки и Упы. Я жил в 60-е годы там и мы ставили каждую весну мостки, Воронка поднималась прямо до вокзала.) Ну, потому что не была еще спрямлена Воронка. Да, согласен. Даже когда в Туле построили 16-этажный дом в центре – народ это очень веселило. Ведь в районе нынешнего Красноармейского проспекта в частных домах никогда не было подвалов и погребов для картошки, потому что там место очень заболоченное, низина. Здесь еще даже намека нет на околовокзальную инфраструктуру. Трамвая еще нет, кстати, который перед вокзалом разворачивался. Трамвай появился в 1927 году, значит здесь, получается, состояние местности на середину 1920-х.

Фотография № 4

из семейного архива Карукиной Галины Львовны

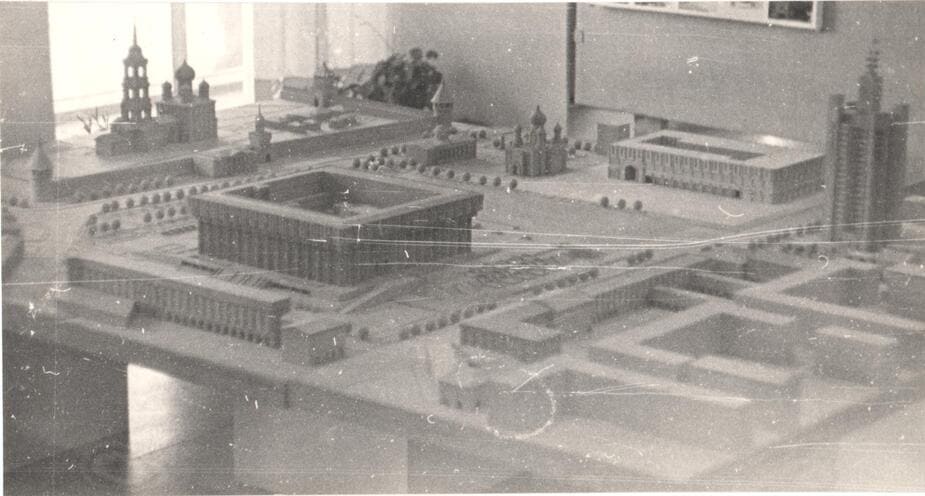

Упомянуты были мною много раз архитектурные планы, генплан Тулы 1971 года. Вот, как они видели себе исторический центр. Кстати, практически получилось. Белый дом здесь запечатлен в том виде, в котором он был предусмотрен, видимо, изначально. Правда здесь есть одно «но». Ничего вам в глаза не бросается? Тем, кто жил в Туле в 80-е годы. Здесь колокольня восстановлена на территории Кремля. Она была снесена в начале 1930-х годов. Существовала в 70-е годы XX века такая вещь как рекомендуемое восстановление архитектурных доминант. А что такое архитектурные доминанты? Либо башни, либо колокольни. Башен в Туле не густо, в основном колокольни. Вот, видимо, предполагалось воссоздать колокольню Успенского собора Тульского кремля. И еще видите, на месте, где сейчас в Кремле осадные дворы, там строения такие одноэтажные. Я как-то упоминал, существовали планы — старые деревянные дома, которые должны были оказаться в снесенных кварталах, но представляли бы архитектурную ценность, разобрать и собрать на новом месте. Но кончилось это все сначала падением цен на нефть в середине 80-х годов, когда стало уже не до чего. Ну а потом, после года 1986 – 1987, стало и совсем не до чего.

Застройка нижней части улицы Фридриха Энгельса – длинный такой дом напротив Белого дома, напоминающий Китайскую стену. Даже непонятно, что было в этом здании запланировано. Но явно здание административное, и оно бы даже перекликалось со зданием Белого дома. То есть логика определенная здесь есть. Там достаточно долго сохранялись старые двухэтажки, сейчас их уже по большей части нет. На углу ЦРД бывшего, ныне кардиодиспансера, был домик 1796 года. Преображенская церковь, обратите внимание, ни о каком восстановлении пятиглавия речи не шло. Вон она одноглавая, как и была в советское время. Рядом Успенская церковь, пятиглавие ей стали восстанавливать где-то в конце 80-х годов, я это помню. Угловые барабаны сначала вообще куполов не имели, глав просто не было. (Реплика из зала: Их не было изначально?) Нет, изначально они как раз были, потом их снесли. А в 1980-е они все были без крестов. И центральный купол был темно-зеленого такого цвета — очень старой патины меди. Его заново перекрыли новой медью, это сделать до конца 80-х успели, пока деньги выделялись на реставрацию архитектурных памятников.

На месте нынешнего старого кукольного театра такой изящный сквер с гигантской башней. Кстати, если бы это все строилось не в историческом центре Тулы, не на руинах его, а где-нибудь в новом районе – то это великолепный образчик советского модернизма. У нас в музее есть научный сотрудник Мария Александровна Воронцова, которая занималась темой архитектуры советского модернизма в городе-герое Туле. Она накопала достаточно интересные, на мой взгляд, вещи. Это не безынтересный объект. Но опять же: какой ценой это все предполагалось построить. Основной, конечно же, экспонат – Белый дом. Насколько я вижу, реализованный проект от того, что здесь, практически не отличается. Единственное, что в последние несколько лет внутри появился так называемый «ситуационный центр управления». Но это не очень существенно для нас.

Да, еще был план снять трамвайное полотно с улицы Советской. Озвучивался. Зачем снять? Не портить старую застройку. Но правда старой застройки здесь на Советской и не видно. (Реплика из зала: Там собирались скоростной трамвай строить.) Нет, тогда модной была концепция так называемых хордовых линий. В Москве – хордовые линии метро, то есть которые бы проходили по окраинам и соединяли меж собой крайние точки, одновременно выполняя функции некой кольцевой линии. Одна линия должна была начинаться в Горелках, проходить где-то по окраине города и заканчиваться в районе Пединститута. А вторая, подобным образом, должна была начинаться в районе нынешней областной больницы. Под нее строился мост, который сейчас используется для Восточного обвода. Собственно, та его эстакадная часть с железной дорогой, там успели возвести опору. И эта опора стояла очень долго, хороший бетон. И вот она была использована. Сначала ее законсервировали, потом расконсервировали, использовали для строительства путепровода. Там должен был проходить скоростной трамвай, потом вдоль Рязанской. Это проект 1973 года, с ним не сложилось. Что касается трамвая обычного, то его в Туле убирать не планировали, но планы убрать его именно с Советской на прилегающие улицы звучали в печати того времени. Не знаю, насколько серьезно прорабатывалось.

Кстати, на стенах там какие-то плакаты, это явно или где-то в Тулгражданпроекте, или где-то еще. (Реплика из зала: Вообще, это выставлялось в выставочном зале, я помню.) Может быть, это выставка. Потому что здесь, посмотрите, макет составной, здесь два модуля. Да, возможно, это любопытно (Реплика из зала: Богоявленского собора не видно. Но он просто мог быть не отражен в этом макете.) Да, он чуть дальше. На тот момент уже было принято решение о его реконструкции под Музей оружия. Хотя я своими глазами видел фотомонтаж, еще в 80-е годы, где главы дорисованы. То есть возможность восстановления пятиглавия тогда еще прорабатывалась. (Реплика из зала: А какой год это? Мое детство на 80-е выпало, и я помню, как активно обсуждались проекты по поводу башни, которая на месте кукольного театра должна быть построена.) Я думаю, что это, наверное, начало 80-х, вряд ли позже (Комментарий Елизаветы: 1977 год.) Я вам приведу простой пример. В Питере есть такое здание – Российский государственный архив военно-морского флота, неоднократно мною посещаемое. Здание находится в Приморском районе. Оно было открыто в 2000-е. У них недавно была выставка об истории архива, и висела вырезка из газеты «Вечерний Ленинград» 1976 года. От идеи до реализации зачастую проходит немало лет.

Фотография № 5

из семейного архива Карукиной Галины Львовны

Здесь знаковый, конечно, для Тулы объект – цирк. В аналогичных городах вокруг Москвы, в областных центрах, цирков-то не густо. В Орле цирка нет, в Калуге цирка нет. Раньше идешь и видишь автобусы с орловскими номерами. Это абсолютно нормальное явление зимой. И, конечно, здесь не грех упомянуть покойного ныне Ивана Харитоновича Юнака, в течение долгих лет занимавшего пост первого секретаря Тульского обкома. В значительной степени всё благодаря ему (за человеком, видимо, стоял серьезный административный ресурс), потому что здание драмтеатра и здание цирка они как раз строились, как считается, благодаря его инициативе.

Здесь здание Государственного банка, кстати, весьма интересное. Это 1954, кажется, год. Такой советский классицизм. И вот трамвай. Это, наверное, 60-е, да? (Реплика Елизаветы: 1962 год.) В те годы еще заканчивали свою службу вагоны Х, так называемого Харьковского типа. Старые вагоны Х+М: Х – это моторный, М, соответственно, – прицепной. Вот, пожалуйста, трамвайный поезд, у них еще двери открывались вручную. Интересно, кстати, у него не один прожектор спереди, а уже две фары. Это уже, видимо, какой-то капитальный ремонт. Такие вагоны на фотографиях начала 60-х – это не редкость. Светофор очень характерных очертаний для того времени. Он на консоли стоит, не подвесной.

Живо схвачена картинка. И опять же, характерный пример. Посмотрите, сколько деревьев. Они хотя порядком изуродованы этим кронированием, но все равно зелени в Туле было значительно больше. Вон те дома, на месте которых стройплощадка. (Реплика из зала: Их недавно только снесли.) Недавно, но подбирались к ним долго. Водоразборную будку сломали, постепенно весь этот процесс идет.

Вот, пожалуйста, строительство цирка. Цирк, кстати, без труппы был. В Тульском цирке, если кто не знает, начинался Российский цирк на льду, который гремел в 90-е и нулевые. Артисты здесь собирались, репетировали свою программу, после чего в России они практически не появлялись. Это был экспортный товар, они выступали очень много за границей (Реплика из зала: Поэтому мы и не знаем.) Поэтому, да. Надо сказать, что в 1990-е они сюда иногда заезжали, мне посчастливилось побывать на представлении в году 1996, наверное. Они как раз отыграли на Олимпиаде в Атланте, в культурной программе там были. И ехали, по-моему, в Токио. Там один из номеров был – медведи играют в хоккей. Русские, хоккей, медведи… Помню, у одного медведя слетел шлем, и они давай этот шлем вместо шайбы гонять. Понятно, их дрессировали на это. Ну здорово! Получается, что медведь на коньках вполне себе может ездить. И вратарь на человека был похож. В общем, цирк должен дарить радость, и, по счастью, он с этой задачей по сей день справляется. (Реплика из зала: Филатов там был.) Филатов – это не ледяной цирк, дрессировщиком у них был Олег Красов, такой крепкий высокий мужчина. (Реплика из зала: Еще цирк на воде был.) Кстати, да, на воде. Там же очень прогрессивное оборудование: дно манежа можно было опускать, и делать из него каток. Да, это было заложено в проекте. Я помню, какая была тоска зеленая в конце 80-х, когда его закрыли. И так время было непростое, а тут еще и цирка нет. И программа, по-моему, с 1989 года называлась «Долгожданное открытие». (Реплика из зала: У нас там всегда был свой оркестр, один из лучших.) Да, я еще застал времена, когда они играли вживую, и любое событие на сцене, любой шаг или удар обязательно ударник дублирует колотушкой: «Бум!» (Реплика из зала: Еще один момент. Там буфет работал не с 11, а с 8, по-моему, и спиртное продавалось.) Было такое, там еще продавали пиво. И отцы очень любили в антракте проводить время в буфете. (Реплика из зала: А перекресток как был непроходимый, так и остался!) Это да!

Фотографии № 6

из семейного архива Игнатовой Марии Геннадьевны

Всегда меня привлекает тема военного обмундирования. Здесь, во-первых, это январь 1941 года. Новенькое «необмятое» обмундирование. Гимнастерка с отложным воротником – синоним первых месяцев войны. Здесь что надо понимать. Что до 1939 года в Советском Союзе не было всеобщей воинской обязанности. Поэтому призывы 1939-1940 годов – они были огромными. То есть служить пошли практически все, кто не попадал раньше под этот возраст. А сначала призывной возраст был 21-22 года, еще как в царской России. И здесь как раз кто-то из набора 1939, 1940, а может даже и начала 1941 года. Я не знаю, было ли тогда это деление: осень – весна, которое есть сейчас, и от которого хотят отказаться. Типичный облик довоенный и начального периода войны. Светлые петлицы, непонятно, то ли они у него цветные, то ли вообще только получил обмундирование со склада с защитными петлицами. В 1940-м году были отменены шлемы суконные, и введена в качестве парадного головного убора, в том числе для рядового состава, фуражка с таким очень характерным прямым козырьком. А вот тумбочка, кстати, еще дореволюционного происхождения. И задник похоже рисованный, обратите внимание. Снимок ведь сделан в фотоателье. Люблю я такие «приветы из прошлого».

Прослушать комментарий Владимира Глазкова к фотографии: