Афиша: Анна Красина

27 июня – 24 августа 2025

- среда-суббота: 10:00-19:00;

- воскресенье: 11:00-19:00;

- Дом Крафта (пр. Ленина, 25).

О выставке

Экспозиция знакомит с финалистами Глобальной биеннале графического дизайна «Золотая пчела 16». Этот конкурс — одно из важнейших событий в мировом арт-календаре. Он проводится с 1992 года по инициативе и под руководством российского куратора и исследователя Сергея Серова силами профессионального сообщества и партнеров, под эгидой международных дизайнерских организаций.

«Золотая пчела» – действительно глобальный проект, крупнейший смотр плаката и других видов графического дизайнерского творчества. Биеннале собирает со всего света — от Азербайджана и Беларуси до Эквадора и Японии — лучшие образцы графического дизайна, осмысляя мировую визуальную культуру и способствуя ее развитию. В международное жюри «Золотой пчелы», как правило, входят признанные звёзды, живые легенды цехового сообщества.

Посетители выставки в Доме Крафта увидят более 150 плакатов.

24 августа на лотерее-финисаже мы обменяем специальные билеты посетителей на плакаты

с выставки.

Вместо экспликации

Президент Глобальной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» Сергей Серов – в интервью журналу «PUBLISH/ДИЗАЙН. ВЕРСТКА. ПЕЧАТЬ» («Глобальный плакат и 13 трендов», 4 мая 2024 г.)

«Если начать описывать черты современного плаката, которые можно наблюдать в зеркале «Золотой пчелы», то в журнале не хватит места. Потому попробую просто назвать несколько, на мой взгляд, главных, обойтись одними заголовками, особенно не расшифровывая. Могу даже пронумеровать их, чтобы подчеркнуть тезисный характер изложения, телеграфный стиль.

Итак, (1) — «Странность».

Плакат становится каким-то странным, не соответствующим привычным образцам, ожиданиям, традиционным представлениям о плакате. И чем дальше, тем страннее и страннее, необычнее, неожиданнее, непредсказуемее.

(2) — «Разнообразие».

На смену универсальной модели плаката как «машины для внушения» и «средства визуальной коммуникации» приходит уникальность каждого решения, его индивидуальный характер.

(3) — «(Не) реальность».

Это про балансирование на грани миров, порождающее свойства метафизичности, философичности или поэтичности современного плаката.

(4) — «Всё сложно».

На смену стремлению к простоте и однозначности приходит тяга к сложности и многозначности. Пластически это часто реализуется в таком качестве, как многослойность пространства листа.

(5) — «Расширяющаяся Вселенная».

Эта черта говорит о взаимодействии пространства и формы, фона и фигуры, контекста и текста. Фон доминирует над фигурой, контекст становится важнее текста, пространство начинает играть всё более важную роль.

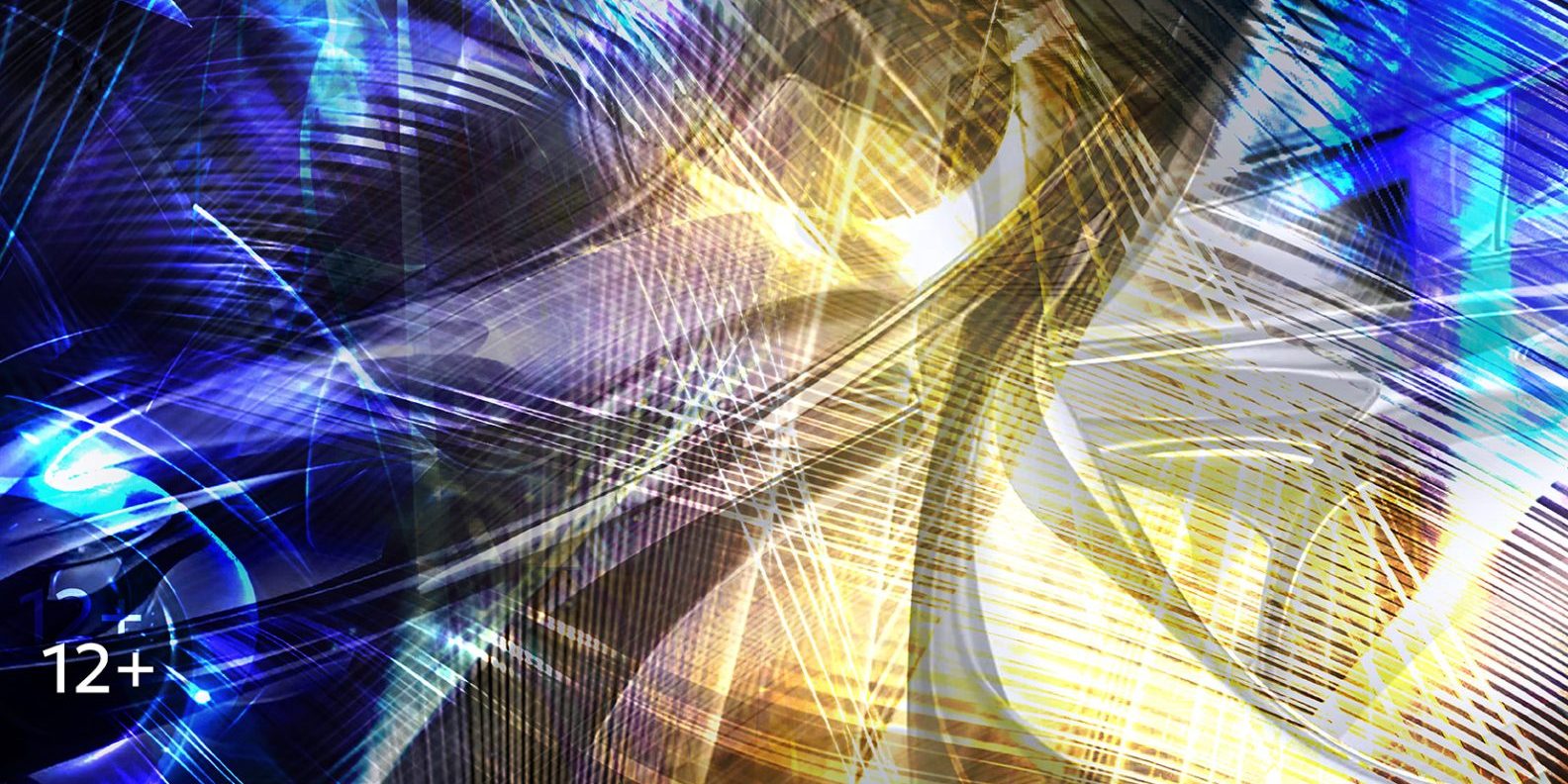

(6) — «Он живой и светится».

Я обозначил это важное качество современного плаката названием рассказа Виктора Драгунского. Современный плакат может быть именно таким — живым и светящимся. Он светится внутренним светом, сам становится как бы его источником. Это свет не «отсюда — туда», а «оттуда — сюда», похожий на свет мобильных телефонов и экранов компьютеров.

(7) — «Одержимость цветом».

Свет в современном плакате часто соединяется с цветом, становится цветом. Многие плакаты наполнены буйством и энергией цвета, который «будоражит человеческие чувства до самых глубин», как говорил Анри Матисс.

(8) — «Хай-тач».

Это качество может быть противопоставлено технической эстетике «хай-тека», оно придаёт первостепенную значимость тактильной «фактуре» плакатного листа, прежде подчинявшегося умозрительной «структуре» модульной сетки.

(9) — «Синергия с компьютером».

Я спросил как-то Мартина Вудтли, швейцарского дизайнера того поколения, которое, кажется, родилось уже с компьютерным мышлением, училось и входило в профессию в 90-е годы, когда компьютеры были уже на коне: «Многие считают, что компьютер — это всего лишь более совершённый инструмент. Чем для тебя является компьютер?». Он ответил: «Ни “чем”, а “кем”. Другом». Из дружбы с генеративной графикой, анимационными программами, искусственным интеллектом плакат черпает новые импульсы для развития.

(10) — «Текучесть».

Современный плакат всё дальше уходит от кристальной чёткости форм, застывших как дорожные знаки, как визуальные формулы однозначных идей и смыслов, в сторону пластичности, живописности, зыбкой изменчивости, едва уловимых вибраций.

(11) — «Всё будет картинка».

Любой плакат состоит из изображения и текста. Сегодня «картинка» поглощает всё, и сам текст тоже. И даже когда плакат состоит из одних только букв, они становятся «картинкой».

(12) — «Плакат +».

Это качество про способность плаката выйти за свой формат, стать частью более сложного целого — события, действия, какого-то концерта, шоу. Или войти в прямую коллаборацию с современным искусством. Или самому стать произведением современного искусства, инсталляцией, хеппенингом, перформансом. В этом случае особенно важна способность дизайнера почувствовать себя личностью, автором, а не исполнителем.

Известный французский плакатист Кассандр считал вместе со всем ХХ веком, что роль дизайнера подобна роли почтальона, мнением которого никто не интересуется: «Дизайнер-график не создаёт сообщение, он просто передаёт его. Никто не спрашивает его мнения. Плакат — что-то вроде телеграфа. Плакат заставляет художника отказаться от своего “Я”». Голландский дизайнер Ян ван Торн настаивал на противоположном: «Дизайнер — личность, у нас должна быть чёткая позиция, и наша задача выразить её как можно точнее».

(13) — «Эмпатия».

Это качество всё явственней входит и в нашу жизнь, и в современный дизайн, для которого этика становится всё чаще важнее эстетики, добро — истины и красоты, а на смену культивирования дизайн-мышления приходит развитие дизайн-чувствования. Аксиома дизайна ХХ века «форма следует функции» уступает место другому лозунгу — «форма следует любви». Вот на этой прекрасной ноте и хочется закончить интервью».

Беседовала Ирина Паялина