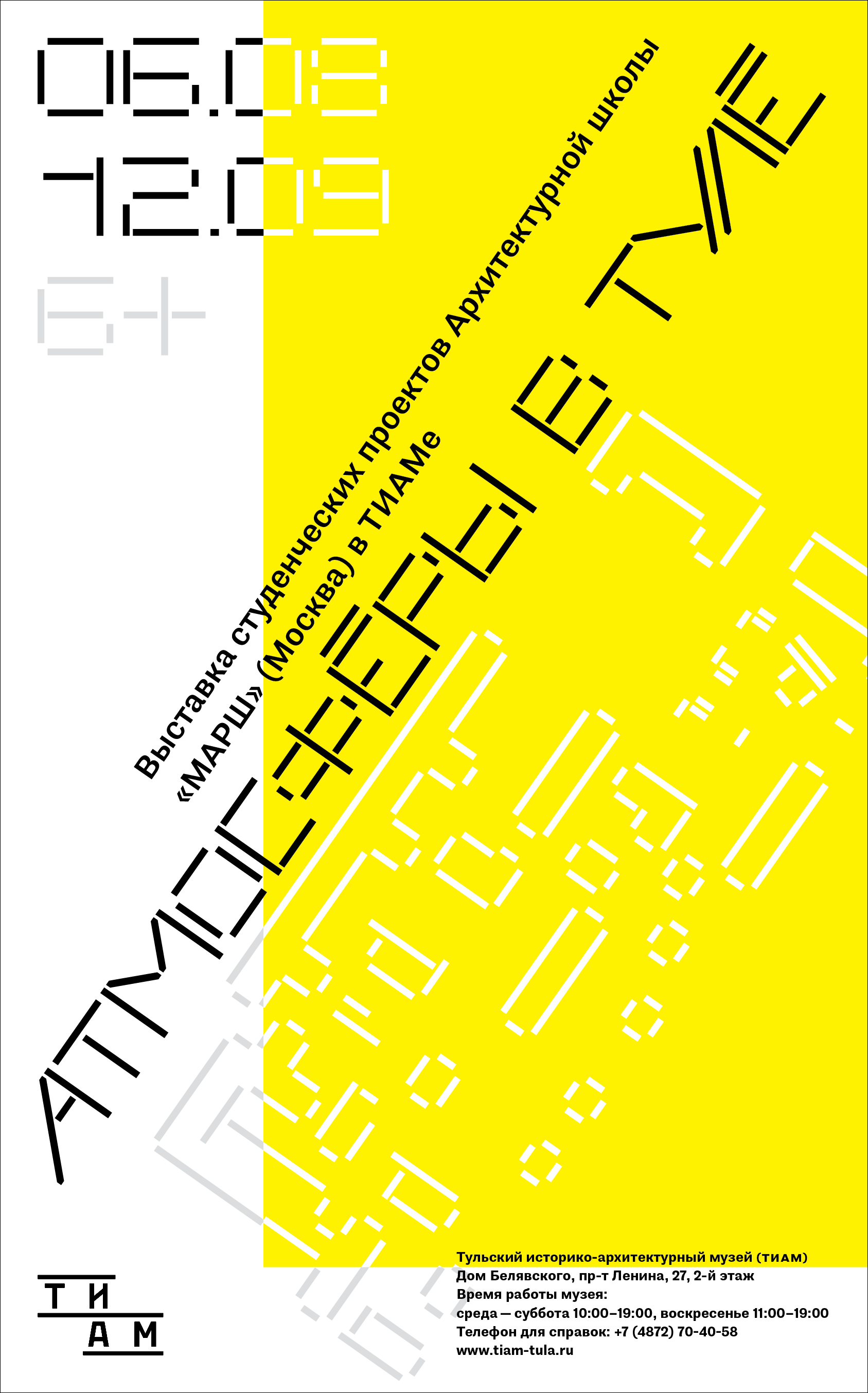

06/08 — 12.09.2025

Выставка студенческих работ из архитектурной школы МАРШ.

- График работы выставки:

суббота: 10:00-19:00

воскресенье: 11:00-19:00 - Дом Белявского (пр. Ленина, 27, второй этаж)

- Вход свободный

«В отличие от физики, где понятие атмосферы имеет четкое и измеримое определение, в архитектуре оно остается размытым и субъективным. Для одних это интуитивное ощущение или концепция, основанная на личном опыте, для других — предмет философских размышлений. Определить архитектурные или пространственные атмосферы точной формулой невозможно, и, вероятно, такой формулы никогда не будет. Однако это не столько проблема, сколько возможность, которая позволит каждому попытаться формализовать собственное понимание того, что такое атмосфера в архитектуре, можно ли её создать, и если да, то какими средствами. Хотя атмосфера планеты представляется нам чётким физическим понятием, в повседневной жизни она столь же неопределима и невидима, как и атмосфера места, пространства или города. Этот парадокс — отправная точка для наших исследований в студии в этом учебном году.

Нашей задачей было исследовать, как атмосферу можно распознать, сформировать или трансформировать в контексте архитектурного пространства. Местом проектирования и анализа является квартал в центре Тулы на пересечении улиц Советской, проспекта Ленина, Каминского и Тургеневской. В ходе разработки стратегии для трансформации квартала появилось 3 разные концепции квартала: Грибница, Триада, Променад».

Кинокритик Игорь Манцов о выставке

ПРИТВОРЯЛИСЬ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ

Выставка «Атмосферы в Туле», развёрнутая на втором этаже Дома Белявского (Тульский историко-архитектурный музей), — уникальная возможность соотнести «бумагу» с «натурой». Весь свой третий курс студенты из московской архитектурной школы МАРШ занимались освоением и мысленной реконструкцией одного удивительного тульского квартала, ограниченного улицами Проспект Ленина – Каминского – Тургеневская – Советская. Где, кстати же, и расположен ТИАМ.

Приезжали все вместе и порознь, гуляли, присматривались, фотографировали, проникались духом места. После уезжали и опять-таки то вместе, то порознь – фантазировали на тему соотношения времени и пространства, камня и зелени, старины и новодела, жизни и смерти.

Главный вывод, который сделали мы, сначала порасспросив прекрасных, жизнерадостных и, кстати же, умных девушек, потом изучив их «бумажную архитектуру» и, наконец, пропутешествовав с кинокамерой по запутанным лабиринтам квартала: ржавчина, рухлядь или руины – не есть признак смерти, а есть признак жизни. Это именно «живая жизнь» поработала над коррозией металла, усадкой фундамента, провалом крыши и выпадением кирпича! Не только над феерическим разрастанием зелени, что принимается/понимается практически всеми с ходу, но и над обрушениями/разрушениями, что тоже очевидно, но лишь по некотором зрелом размышлении.

Возможно, этот пласт мыслей – один из наиболее существенных в «Сталкере», где, конечно же, дан развёрнутый, замедленный, гипер-подробный, растянутый во времени и пространстве Образ Города, а не «пересечённой местности». Большой Город, в отличие от пересечённой местности, весь, до кирпича, до травинки – семантически нагружен (именно так обстоит дело в картине Андрея Тарковского; здесь в любом направлении – силовые поля человеческих смыслов). В нём всё обладает ЗНАЧЕНИЕМ, а пересечённая местность — это семантический провал, пока ещё Гигантская Пустота. «Направо пойдёшь…», «налево пойдёшь…», «прямо пойдёшь…» — всего лишь обещания, и вряд ли достоверные. Скорее, догадки, почти наверняка ложные.

С этой точки зрения «Сталкер», кажется, вообще ещё не рассматривался. На пару лет позже туляки во главе с выпускниками ВГИКа снимали примерно в том же тульском районе, о котором здесь речь, легендарный теперь уже «День ангела», инспирированный, ясно же, романом Маркеса «Сто лет одиночества» с его культом провинциальной архаики. Талантливые авторы уткнулись в некий затухающий, ущербный в смысловом отношении домашний очаг, сосредоточились на бессмысленных странностях, зачем-то воспроизводя второстепенно-провинциального характера латиноамериканские коллизии на нашей русской почве, где к тому времени давно уже восторжествовала Большая История.

В результате у тогдашних туляков получилась весьма «маленькая история» про Иванушку-дурачка, который так и не отправился в продуктивное странствие за чудесами, в поисках своего же чудесного превращения, как ему жёстко предписано мифопоэтической традицией. Не выходя из ветшающего дома, он навсегда застыл там в недоумении, присматриваясь/прислушиваясь к претенциозным персонажам-обитателям и невменяемым, ничего не значащим гостям, которые не могли его ничему научить, а только портили. В том числе портили его маленькую историю, которая вообще-то, по законам мифопоэтики, обязана была в финале превратиться в огромную и общезначимую.

Что же, талантливые тульские люди вместе со сценаристом «Дня ангела» Михаилом Коновальчуком сделали тогда так, как видели и смогли, им за это спасибо. Всемирный гений Андрей Тарковский сделал ровно наоборот, и его дурачок, его юродивый пошёл по будто бы искорёженному и будто бы инопланетянами (которые, как известно, те же самые земляне, но только притворяются) Большому Городу, разрушенному, как стало понятно после выставки «Атмосферы в Туле», всё-таки Вторжением Жизни, а значит, вовсе и не «разрушенному», а развивающемуся. В разрухе «Сталкера» нет ничего страшного. Сам Сталкер уверенно знает, что где-то в глубине его города непременно есть заветный квартал с волшебной комнатой… В большом, по определению анонимном и опять-таки по определению непрозрачном городе всё – Чудо, всё – Счастливая Случайность, всё – Волшебная Неожиданность.

Вот какие внезапные мысли/ощущения рождает выставка в комплекте с прогулкою. А бонусом к этому выдающемуся мероприятию августа-сентября может стать последовательный, в продолжение двух вечеров, кинопросмотр с заинтересованным, надеемся, обсуждением: «День ангела»/«Сталкер».

Видео: Ирина Никулина