Фотографии конца XIX — начала ХХ вв.

Значительную часть собрания ТИАМ составляют фотографии. Это снимки разных временных периодов и тематики. Одна из коллекций — «Фотографии конца XIX — начала ХХ вв.» — представляет собой совокупность пейзажных и жанровых снимков, портретов людей и кадров с изображениями архитектурных памятников. Здесь присутствуют как профессиональные фотографии, выполненные в фотоателье, так и любительские снимки. Источники поступления различны, чаще всего это семейные архивы.

Из истории фотографии в России и Туле

Изобретение в первой половине XIX века французом Луи Дагером дагеротипии — технологии фотографирования на химически обработанную металлическую пластину — положило начало эре фотоателье.

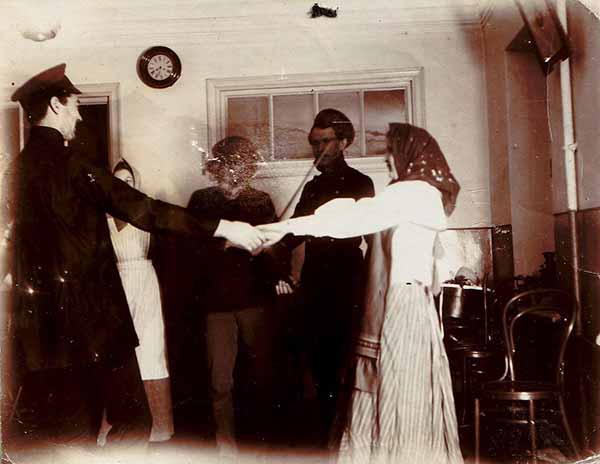

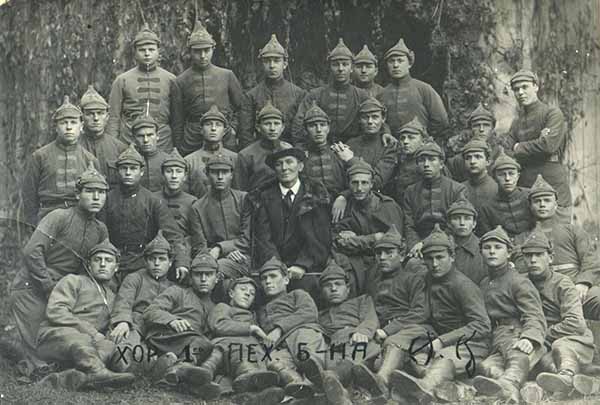

Фотографы сначала пользовались полностью постановочными принципами съемки, но с развитием технических возможностей, сюжетность менялась. От статичных павильонных портретов и натюрмортов фотография вышла на улицу, появились жанровые сцены на различные темы – деревенская жизнь, городской жанр, промышленные поселки, сцены путешествий и экзотических экспедиций, документальные съемки исторических событий.

Значительную часть собрания ТИАМ составляют фотографии. Это снимки разных временных периодов и тематики. Одна из коллекций — «Фотографии конца XIX — начала ХХ вв.» — представляет собой совокупность пейзажных и жанровых снимков, портретов людей и кадров с изображениями архитектурных памятников. Здесь присутствуют как профессиональные фотографии, выполненные в фотоателье, так и любительские снимки. Источники поступления различны, чаще всего это семейные архивы.

Из истории фотографии в России и Туле

Изобретение в первой половине XIX века французом Луи Дагером дагеротипии — технологии фотографирования на химически обработанную металлическую пластину — положило начало эре фотоателье.

Фотографы сначала пользовались полностью постановочными принципами съемки, но с развитием технических возможностей, сюжетность менялась. От статичных павильонных портретов и натюрмортов фотография вышла на улицу, появились жанровые сцены на различные темы – деревенская жизнь, городской жанр, промышленные поселки, сцены путешествий и экзотических экспедиций, документальные съемки исторических событий.

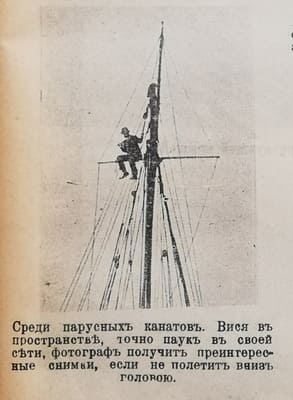

«Любители фотографии не останавливаются ни перед чем, если является возможность сделать интересный снимок».

«Наше время», №10, 1907 г. (иллюстрированный журнал литературы, политики и общественной жизни, бесплатное приложение к «Петербургской газете»)

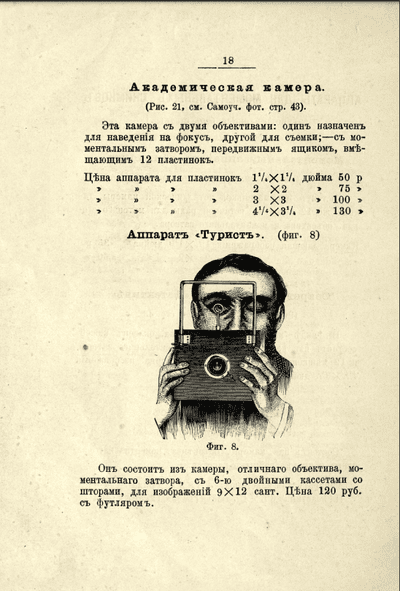

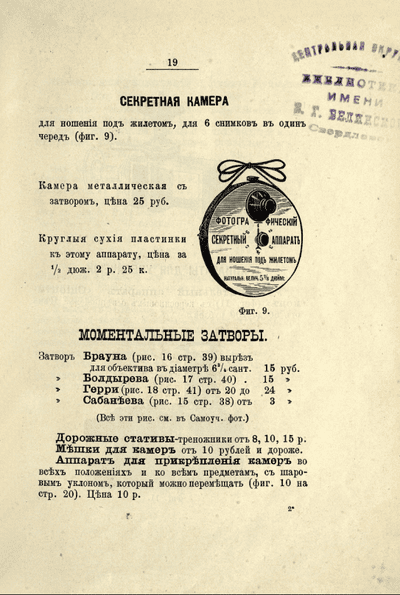

К концу XIX века фототехника, как модная техническая новинка, стала доступна широкой публике. Огромную популярность приобретает самостоятельный процесс фотографирования. Фотокамеру брали с собой для проведения досуга и для работы – фотофиксация рабочих моментов.

Уже в сентябре 1840 г. В. Строев рекомендовал читателям «Северной пчелы»: «Теперь у всякого путешественника может быть живописец в чемодане, живописец верный, мастер своего дела, не подверженный ни усталости, ни болезни; не ленивый, не нуждающийся в красках и других материалах. Ему нужны только лучи солнца. Художники с пользой употребят дагеротип для снятия моделей. Самая верная, твердая рука не срисует так отчетливо, как природа…».(1)

К концу XIX века фототехника, как модная техническая новинка, стала доступна широкой публике. Огромную популярность приобретает самостоятельный процесс фотографирования. Фотокамеру брали с собой для проведения досуга и для работы – фотофиксация рабочих моментов.

Уже в сентябре 1840 г. В. Строев рекомендовал читателям «Северной пчелы»: «Теперь у всякого путешественника может быть живописец в чемодане, живописец верный, мастер своего дела, не подверженный ни усталости, ни болезни; не ленивый, не нуждающийся в красках и других материалах. Ему нужны только лучи солнца. Художники с пользой употребят дагеротип для снятия моделей. Самая верная, твердая рука не срисует так отчетливо, как природа…».(1)

Первые фотомастерские в России открывались только с разрешения Министерства внутренних дел. Владельцы фотомастерских давали подписку не производить работ, не одобренных цензурой и не дозволенных правительством, а также подчиняться всем, как ныне существующим, так и могущим быть изданными правилам о фотографических заведениях. Отныне они были обязаны регистрироваться, получать свидетельство, иметь вывеску и точный адрес ателье.

«Фотографщикам воспрещается копировать карточки и портреты политических преступников, а равно снимать и копировать соблазнительные изображения. Снимки же с картин и эстампов печатаются не иначе, как с цензурного дозволения Фотографические заведения обязаны хранить в должном порядке, под номерами, в течении одного года, по одному экземпляру всех отпечатанных карточек, портретов, видов и проч., на случай могущих возникнуть по сему предмету справок». (1)

Далее в законе регламентировалось время работы ателье, почтовые правила пересылки фотографических карточек и пр. И нигде не упоминалось о защите авторского права на произведения. Лишь «в 1910 г. на заседании Государственного Совета рассмотрели законопроект, а в 1911 г. был опубликован и сам закон об авторском праве фотографа на свои произведения. Его срок распространялся на 10 лет. Фотограф имел исключительное право повторять и издавать свое произведение, после его смерти оно переходило к правопреемникам. Использование произведения без согласия автора считалось нарушением закона. В коммерческой же сфере фотография становилась собственностью заказчика как оплаченная продукция. И хотя не все пункты законопроекта устроили фотографическое общество, в целом факт его введения был признан прогрессивным». (1)

Первоначально съемку в фотоателье могли себе позволить только состоятельные люди, и сам факт съемки был большим событием для всей семьи. Первые портреты снимали на очень длинной выдержке, поэтому на фотографиях люди получались с закрытыми глазами — невозможно было не моргать в течение нескольких минут. Прорисовкой глаз в ателье занимался ретушер, который устранял также все неточности снимков и по желанию клиента раскрашивал портреты акварелью.

Производство фотографий было делом достаточно трудоемким. В одиночку, как сейчас, справиться с этим было невозможно. В каждом фотоателье работал внушительный штат сотрудников.

Как правило, первые фотографы работали в жанре портрета. Объекты съемки обычно располагались рядом с большим световым окном или под стеклянным потолком для равномерного освещения. До конца XIX века в фотографических заведениях использовали только естественное освещение. Это сказывалось и на особом строении помещений, и на режиме работы фотоателье — с 10 до 15 часов и только в ясную погоду. С появлением в 1880-е годы электрического освещения фотоателье стали работать по вечерам, а в начале XX века в фотографию пришла мода на съемку со вспышкой, и теперь фотосалоны могли исполнить пожелание клиента в любое время и при любых погодных условиях.

Первые фотомастерские в России открывались только с разрешения Министерства внутренних дел. Владельцы фотомастерских давали подписку не производить работ, не одобренных цензурой и не дозволенных правительством, а также подчиняться всем, как ныне существующим, так и могущим быть изданными правилам о фотографических заведениях. Отныне они были обязаны регистрироваться, получать свидетельство, иметь вывеску и точный адрес ателье.

«Фотографщикам воспрещается копировать карточки и портреты политических преступников, а равно снимать и копировать соблазнительные изображения. Снимки же с картин и эстампов печатаются не иначе, как с цензурного дозволения Фотографические заведения обязаны хранить в должном порядке, под номерами, в течении одного года, по одному экземпляру всех отпечатанных карточек, портретов, видов и проч., на случай могущих возникнуть по сему предмету справок». (1)

Далее в законе регламентировалось время работы ателье, почтовые правила пересылки фотографических карточек и пр. И нигде не упоминалось о защите авторского права на произведения. Лишь «в 1910 г. на заседании Государственного Совета рассмотрели законопроект, а в 1911 г. был опубликован и сам закон об авторском праве фотографа на свои произведения. Его срок распространялся на 10 лет. Фотограф имел исключительное право повторять и издавать свое произведение, после его смерти оно переходило к правопреемникам. Использование произведения без согласия автора считалось нарушением закона. В коммерческой же сфере фотография становилась собственностью заказчика как оплаченная продукция. И хотя не все пункты законопроекта устроили фотографическое общество, в целом факт его введения был признан прогрессивным». (1)

Первоначально съемку в фотоателье могли себе позволить только состоятельные люди, и сам факт съемки был большим событием для всей семьи. Первые портреты снимали на очень длинной выдержке, поэтому на фотографиях люди получались с закрытыми глазами — невозможно было не моргать в течение нескольких минут. Прорисовкой глаз в ателье занимался ретушер, который устранял также все неточности снимков и по желанию клиента раскрашивал портреты акварелью.

Производство фотографий было делом достаточно трудоемким. В одиночку, как сейчас, справиться с этим было невозможно. В каждом фотоателье работал внушительный штат сотрудников.

Как правило, первые фотографы работали в жанре портрета. Объекты съемки обычно располагались рядом с большим световым окном или под стеклянным потолком для равномерного освещения. До конца XIX века в фотографических заведениях использовали только естественное освещение. Это сказывалось и на особом строении помещений, и на режиме работы фотоателье — с 10 до 15 часов и только в ясную погоду. С появлением в 1880-е годы электрического освещения фотоателье стали работать по вечерам, а в начале XX века в фотографию пришла мода на съемку со вспышкой, и теперь фотосалоны могли исполнить пожелание клиента в любое время и при любых погодных условиях.

Для неподвижности человека во время съемки дагеротипного портрета за объектом устанавливался металлический кронштейн, фиксирующий и удерживающий тело и голову от произвольного покачивания и шевеления, позже при появлении новых техник, длительность экспонирования фотографии резко сократилась и необходимость фиксации тела отпала.

Для неподвижности человека во время съемки дагеротипного портрета за объектом устанавливался металлический кронштейн, фиксирующий и удерживающий тело и голову от произвольного покачивания и шевеления, позже при появлении новых техник, длительность экспонирования фотографии резко сократилась и необходимость фиксации тела отпала.

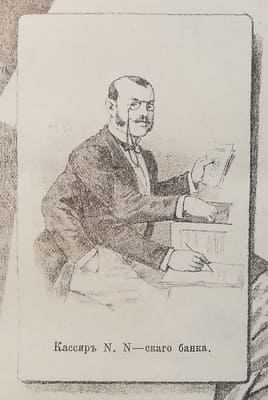

«Неудачные фотографии»/

Журнал «Осколки», 1887 г. (русский юмористический литературно-художественный еженедельный журнал, издавался в Петербурге с 1881 по 1916 год).

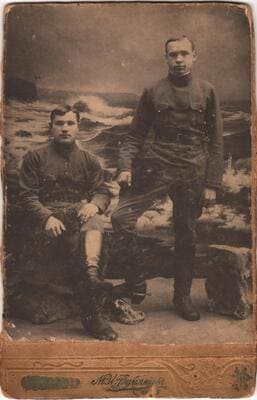

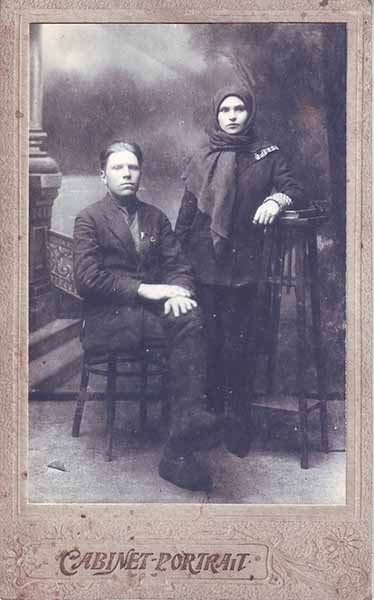

Портреты дополняли предметами интерьера (столы, тумбы, ширмы и задники с богатыми интерьерами особняков) или личными характерными предметами портретируемого, которые они специально приносили с собой. В фотоателье появились разрисованные фоны с разными сюжетами, такими как интерьер квартиры, морское побережье и сельский пейзаж. (3)

Портреты дополняли предметами интерьера (столы, тумбы, ширмы и задники с богатыми интерьерами особняков) или личными характерными предметами портретируемого, которые они специально приносили с собой. В фотоателье появились разрисованные фоны с разными сюжетами, такими как интерьер квартиры, морское побережье и сельский пейзаж. (3)

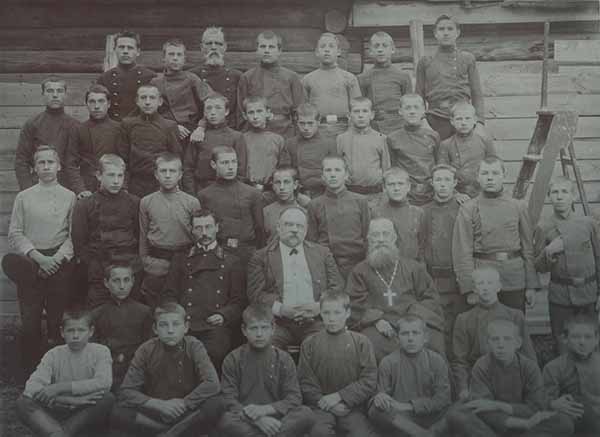

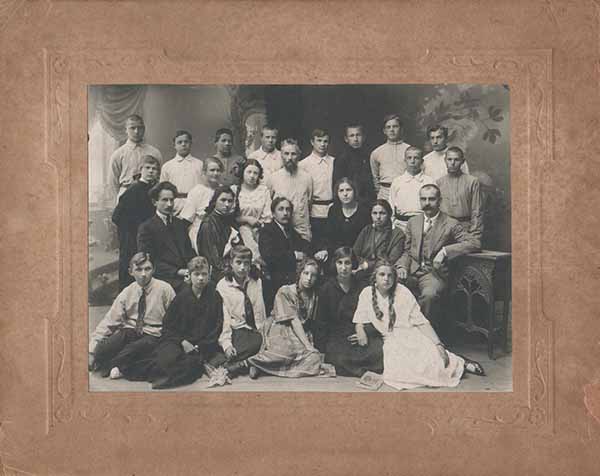

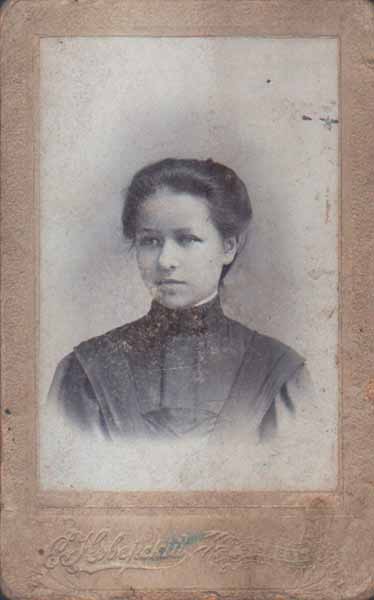

Конец XIX-начало XX вв.

Фонды «Тульского историко-архитектурного музея»

Следует вспомнить еще один жанр того времени, — это съемка мертвых людей. По сути, это было новое проявление традиции писать посмертные портреты близких и снимать с лиц усопших гипсовые маски. Однако портреты и маски были дорогим удовольствием, в то время как фотография становилась все более и более доступной для всех слоев населения. Когда же фотографировали маленьких детей, умерших в семьях от болезней, очень часто делали так, чтобы они выглядели, как живые. Кроме того, по фотографиям могла вестись личная летопись. Фотографа приглашали на каждое значимое событие в жизни человека – его рождение, праздники… И посмертный снимок становился логическим завершением в этом ряду.

Следует вспомнить еще один жанр того времени, — это съемка мертвых людей. По сути, это было новое проявление традиции писать посмертные портреты близких и снимать с лиц усопших гипсовые маски. Однако портреты и маски были дорогим удовольствием, в то время как фотография становилась все более и более доступной для всех слоев населения. Когда же фотографировали маленьких детей, умерших в семьях от болезней, очень часто делали так, чтобы они выглядели, как живые. Кроме того, по фотографиям могла вестись личная летопись. Фотографа приглашали на каждое значимое событие в жизни человека – его рождение, праздники… И посмертный снимок становился логическим завершением в этом ряду.

Сонечка Козлова в гробу.Тула. Начало XX века

Фонды «Тульского историко-архитектурного музея»

В XIX–XX вв. семья значила гораздо больше, чем сегодня. Поэтому же были традиции хранить локоны, кусочки одежды умерших. А в случае с детьми – это могли быть и вовсе единственные их снимки. Родители не всегда успевали снять их при жизни. Посмертные фото стали исчезать только в 60-е гг. Тогда же начали приклеивать снимки на надгробные памятники. Этот жанр развивался одновременно с криминальной фотографией, которая активно применялась для фиксации происшествий в полиции.(1)

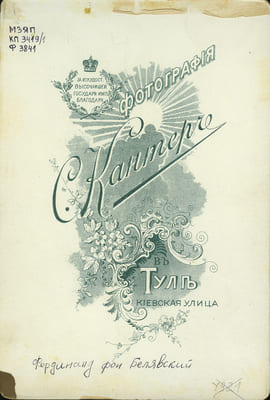

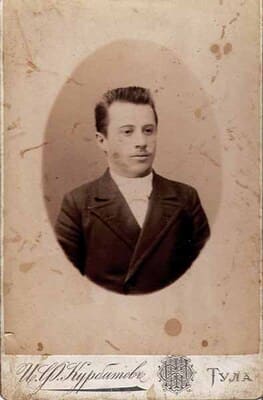

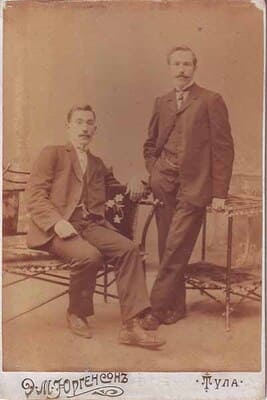

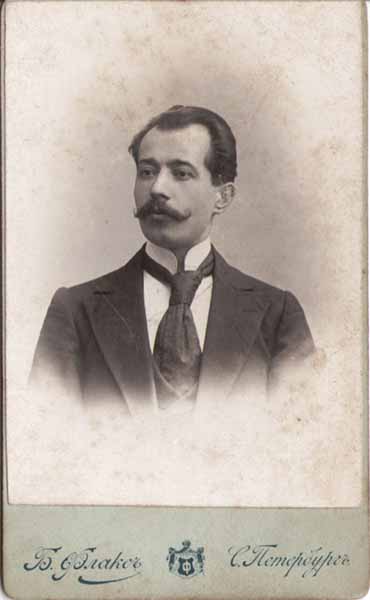

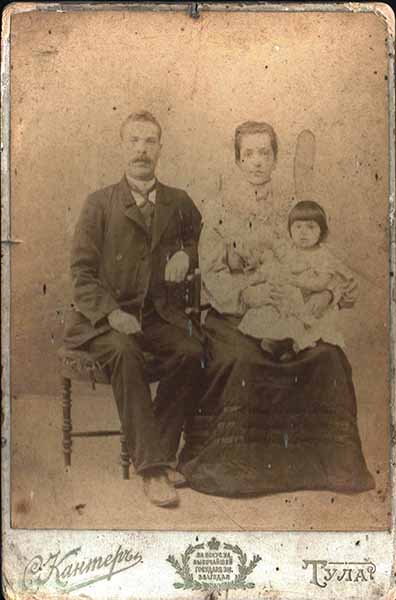

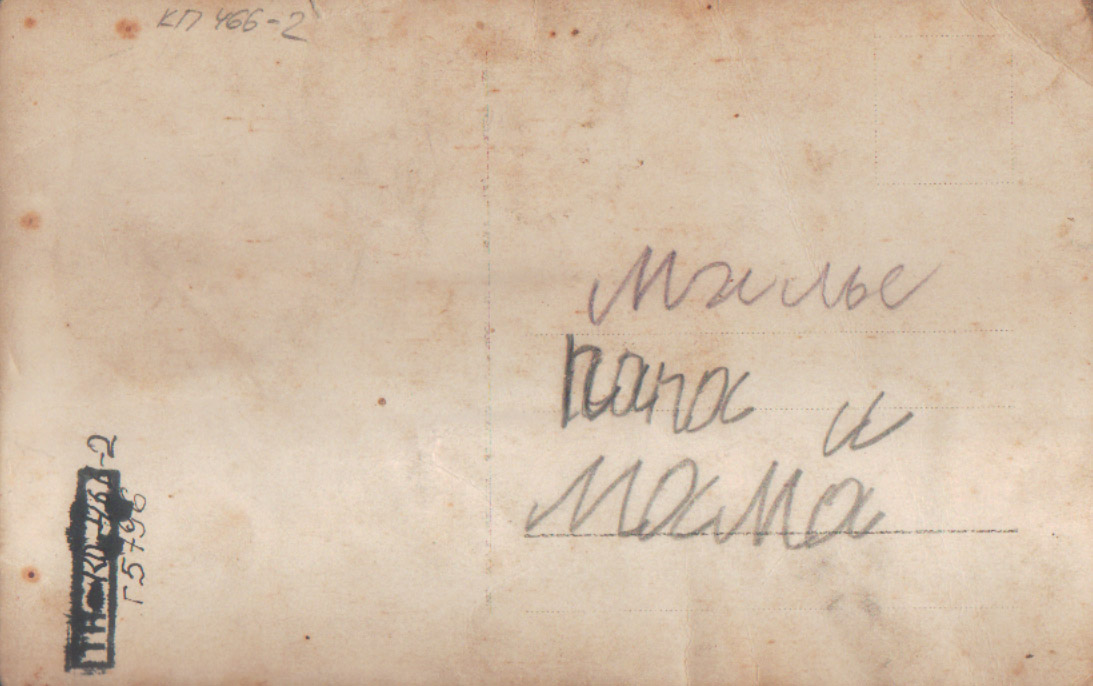

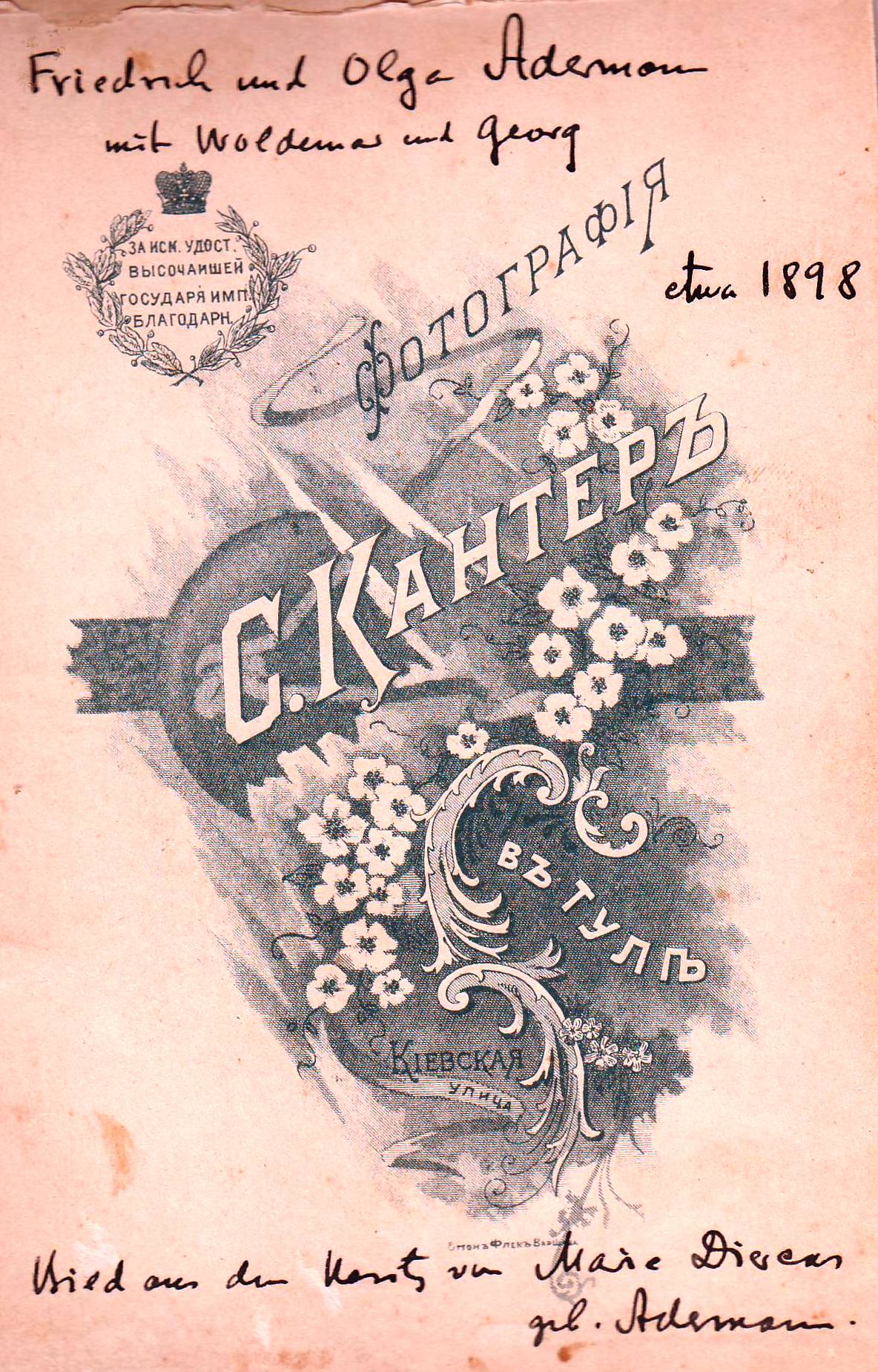

Фотография, сделанная в салоне того времени, представляла собой позитив, наклеенный на фирменный бланк фотоателье — паспарту. В паспарту указывались название и адрес фирмы, сведения о фотографе и его регалиях, год и месяц съемки. Закон о печати 1865 года обязал все фотоателье выпускать снимки только на фирменных паспарту: «Объявить с подписками всем содержателям фотографических заведений, чтобы они, под опасением ответственности по закону, не выпускали бы из своих заведений произведений светописи без обозначения фирмы фотографии <…> и чтобы снимки с картин и эстампов печатали не иначе, как с цензурного дозволения». (3)

В 1890 году в российских фотоателье были приняты такие форматы паспарту: визитный (62 на 101 миллиметр), миньон (40 на 78), кабинетный, или кабинет-портрет (108 на 166), стереоскопический (88 на 178), будуарный (135 на 220), империаль (175 на 250) и панель (180 на 320). Самыми востребованными были визитный и кабинетный. Первые дарили на память и часто использовали в качестве удостоверения личности — если официальное лицо делало пометку на такой визитке, она могла заменить паспорт. Снимки второго формата стояли дома в рамках или хранились в семейных альбомах. Чаще всего это были групповые фото, потому что удовольствие было недешевым: кабинетный портрет стоил четыре рубля за шесть фотографий, тогда как визитный — полтора рубля за то же количество экземпляров.

Владельцы ателье заказывали паспарту на полиграфических фабриках или в типографиях. Фирменные бланки печатали на дорогом бристольском картоне и наносили на оборотную сторону красивый рисунок. Такое оформление могло себе позволить не каждое фотоателье — некоторые ограничивались просто штампом со сведениями о фотографе. (3) Кроме того, в 1894 году Министерство внутренних дел разрешило использование бланков открытых писем частного изготовления в стандарте Всемирного почтового союза.

В XIX–XX вв. семья значила гораздо больше, чем сегодня. Поэтому же были традиции хранить локоны, кусочки одежды умерших. А в случае с детьми – это могли быть и вовсе единственные их снимки. Родители не всегда успевали снять их при жизни. Посмертные фото стали исчезать только в 60-е гг. Тогда же начали приклеивать снимки на надгробные памятники. Этот жанр развивался одновременно с криминальной фотографией, которая активно применялась для фиксации происшествий в полиции.(1)

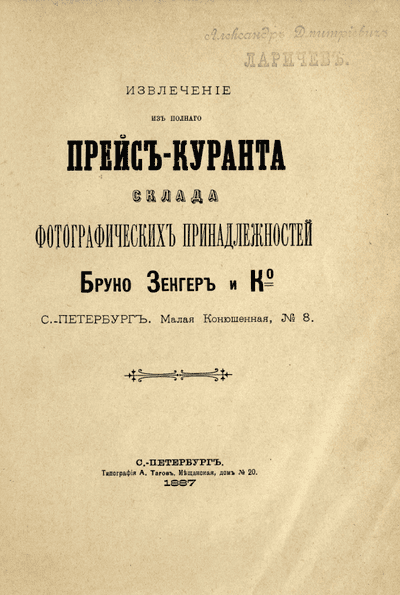

Фотография, сделанная в салоне того времени, представляла собой позитив, наклеенный на фирменный бланк фотоателье — паспарту. В паспарту указывались название и адрес фирмы, сведения о фотографе и его регалиях, год и месяц съемки. Закон о печати 1865 года обязал все фотоателье выпускать снимки только на фирменных паспарту: «Объявить с подписками всем содержателям фотографических заведений, чтобы они, под опасением ответственности по закону, не выпускали бы из своих заведений произведений светописи без обозначения фирмы фотографии <…> и чтобы снимки с картин и эстампов печатали не иначе, как с цензурного дозволения». (3)

В 1890 году в российских фотоателье были приняты такие форматы паспарту: визитный (62 на 101 миллиметр), миньон (40 на 78), кабинетный, или кабинет-портрет (108 на 166), стереоскопический (88 на 178), будуарный (135 на 220), империаль (175 на 250) и панель (180 на 320). Самыми востребованными были визитный и кабинетный. Первые дарили на память и часто использовали в качестве удостоверения личности — если официальное лицо делало пометку на такой визитке, она могла заменить паспорт. Снимки второго формата стояли дома в рамках или хранились в семейных альбомах. Чаще всего это были групповые фото, потому что удовольствие было недешевым: кабинетный портрет стоил четыре рубля за шесть фотографий, тогда как визитный — полтора рубля за то же количество экземпляров.

Владельцы ателье заказывали паспарту на полиграфических фабриках или в типографиях. Фирменные бланки печатали на дорогом бристольском картоне и наносили на оборотную сторону красивый рисунок. Такое оформление могло себе позволить не каждое фотоателье — некоторые ограничивались просто штампом со сведениями о фотографе. (3) Кроме того, в 1894 году Министерство внутренних дел разрешило использование бланков открытых писем частного изготовления в стандарте Всемирного почтового союза.

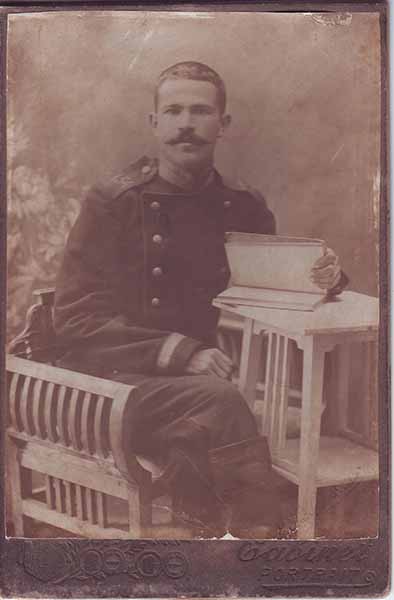

Конец XIX-начало XX вв.

Фонды «Тульского историко-архитектурного музея»

Иногда, если в ателье заканчивались паспарту с нужной датировкой съемки, фото наклеивали на фирменный бланк, имевшийся в наличии, так что даты на снимках тех лет не всегда соответствуют действительности

В 1910-е годы производство паспарту резко снизилось, вместо бристольского картона стали использовать дешевую бумагу, и постепенно фирменные бланки исчезли из фотоателье.

Иногда, если в ателье заканчивались паспарту с нужной датировкой съемки, фото наклеивали на фирменный бланк, имевшийся в наличии, так что даты на снимках тех лет не всегда соответствуют действительности

В 1910-е годы производство паспарту резко снизилось, вместо бристольского картона стали использовать дешевую бумагу, и постепенно фирменные бланки исчезли из фотоателье.

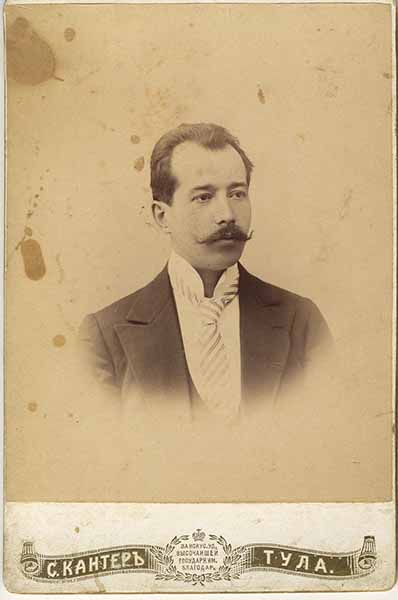

Пример оформления паспарту. Оборот. Фотоателье С. Кантера. Конец XIX-начало XX вв.

Фонды музея-заповедника «Ясная Поляна»

Динамика развития фотографических техник происходила от нетиражируемых техник – дагеротип, амбротип, ферротип до тиражируемых – однослойные отпечатки (на соленой бумаге), двухслойные (альбумин), трехслойные (коллодион, хлорсеребряная желатиновая, серебряножелатиновая) и др. Фотография двигалась от элитного увлечения до массовой доступности.

Русский писатель Иван Панаев с иронией отмечал, что «дагеротипия и фотография плодятся у нас со дня на день. Конкуренция огромная, и все завалены работой — так велика слабость смертных видеть свое изображение на бумаге или на стекле, сделанное всеми возможными способами…». (1)

Во второй половине XIX века фотоателье открылись во многих российских городах. В 1860-х годах в Туле работало работал не один десяток фотомастерских, и к началу XX века их число продолжало увеличиваться. Большинство из них располагалось на центральных улицах города.

В 1860 году на Посольской улице в Туле открылась мастерская Арманда Кнорра, фотографа из Берлина. «Тульские губернские ведомости» сообщали в феврале 1860 г., что его заведение соответствовало европейскому уровню обслуживания публики: была оборудована теплая галерея, работы производились «превосходнейшими, новейшими аппаратами, присутствовал изобильный выбор рамок и футляров парижских, лондонских, берлинских фабрик. Разного рода портреты исполнялись на стекле, вощеной тафте и бумаге с отделкой акварелью, масляными красками».

Здесь же можно было сделать копии с портретов и картин. Вслед за Армандом Кнорром в Туле открыли своё дело: Отто Нейшеффер, Альбер Кенниг, Альберт Свейковский, Франц Стипп, Бернард Гольдберг, Гуго Прейс, Адольф Росси,Иван Фролович Курбатов, Всеволод Николаев, Семен Осипович Кантер, Фелициан Иванович Ходасевич, Ивана Павлович и Владимир Иванович Вакуленко, Эмиль Мартинович Юргенсон, И.Н. Голицын, А. Н. Некрасов и др. Те, кому конкуренция в Туле казалась слишком высокой, открывали свое дело в уездах губернии.

Разрешение на открытие фотоателье давал лично губернатор после достаточно большого количества согласований. Заниматься фотографией можно было только по предварительному прошению, которое подавалось на имя начальника губернии.

В 1863 году на Петровской улице в Туле (нынешняя Ф. Энгельса) открылась фотография Т. Т. Богданова, в 1865 году – фотография М. И. Данкова в Чулковской слободе. А в 1872 г. тульский губернатор Юлий Константинович Арсеньев, сетовал в рапорте Главному управлению по делам печати: «уже чересчур много развелось фотографических заведений».

Среди тех, кто тогда открыл в Туле первые ателье, был Фелициан Иванович Ходасевич – отец знаменитого русского поэта, переводчика, пушкиниста Владислава Ходасевича. Ателье работало примерно с 1871 г. на Киевской улице. Фелициан Иванович стал не просто коммерсантом, а фотографом, причем оставившим значимый след в истории русской культуры. В мастерской Ходасевича снимались семья Льва Толстого, М. Е. Салтыков-Щедрин, родители Глеба Успенского. В 1885 году Ходасевич продал свое заведение Ивану Фроловичу Курбатову и уехал в Москву ,где открыл один из первых в России магазин фотографических принадлежностей.

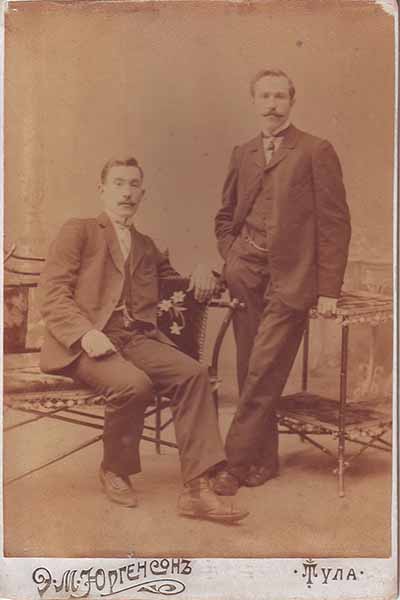

Выходец из крестьянского сословия Иван Фролович Курбатов держал салоны в Туле и в Москве. Разрешение на открытие фотографического заведения в Туле получил 9 сентября 1871 года. После кончины Курбатова в Туле студией на ул. Киевской заведовала его дочь Юстина Ивановна Курбатова, но в 1903 году ателье перешло к Эмилю Мартиновичу Юргенсону. (4)

Динамика развития фотографических техник происходила от нетиражируемых техник – дагеротип, амбротип, ферротип до тиражируемых – однослойные отпечатки (на соленой бумаге), двухслойные (альбумин), трехслойные (коллодион, хлорсеребряная желатиновая, серебряножелатиновая) и др. Фотография двигалась от элитного увлечения до массовой доступности.

Русский писатель Иван Панаев с иронией отмечал, что «дагеротипия и фотография плодятся у нас со дня на день. Конкуренция огромная, и все завалены работой — так велика слабость смертных видеть свое изображение на бумаге или на стекле, сделанное всеми возможными способами…». (1)

Во второй половине XIX века фотоателье открылись во многих российских городах. В 1860-х годах в Туле работало работал не один десяток фотомастерских, и к началу XX века их число продолжало увеличиваться. Большинство из них располагалось на центральных улицах города.

В 1860 году на Посольской улице в Туле открылась мастерская Арманда Кнорра, фотографа из Берлина. «Тульские губернские ведомости» сообщали в феврале 1860 г., что его заведение соответствовало европейскому уровню обслуживания публики: была оборудована теплая галерея, работы производились «превосходнейшими, новейшими аппаратами, присутствовал изобильный выбор рамок и футляров парижских, лондонских, берлинских фабрик. Разного рода портреты исполнялись на стекле, вощеной тафте и бумаге с отделкой акварелью, масляными красками».

Здесь же можно было сделать копии с портретов и картин. Вслед за Армандом Кнорром в Туле открыли своё дело: Отто Нейшеффер, Альбер Кенниг, Альберт Свейковский, Франц Стипп, Бернард Гольдберг, Гуго Прейс, Адольф Росси,Иван Фролович Курбатов, Всеволод Николаев, Семен Осипович Кантер, Фелициан Иванович Ходасевич, Ивана Павлович и Владимир Иванович Вакуленко, Эмиль Мартинович Юргенсон, И.Н. Голицын, А. Н. Некрасов и др. Те, кому конкуренция в Туле казалась слишком высокой, открывали свое дело в уездах губернии.

Разрешение на открытие фотоателье давал лично губернатор после достаточно большого количества согласований. Заниматься фотографией можно было только по предварительному прошению, которое подавалось на имя начальника губернии.

В 1863 году на Петровской улице в Туле (нынешняя Ф. Энгельса) открылась фотография Т. Т. Богданова, в 1865 году – фотография М. И. Данкова в Чулковской слободе. А в 1872 г. тульский губернатор Юлий Константинович Арсеньев, сетовал в рапорте Главному управлению по делам печати: «уже чересчур много развелось фотографических заведений».

Среди тех, кто тогда открыл в Туле первые ателье, был Фелициан Иванович Ходасевич – отец знаменитого русского поэта, переводчика, пушкиниста Владислава Ходасевича. Ателье работало примерно с 1871 г. на Киевской улице. Фелициан Иванович стал не просто коммерсантом, а фотографом, причем оставившим значимый след в истории русской культуры. В мастерской Ходасевича снимались семья Льва Толстого, М. Е. Салтыков-Щедрин, родители Глеба Успенского. В 1885 году Ходасевич продал свое заведение Ивану Фроловичу Курбатову и уехал в Москву ,где открыл один из первых в России магазин фотографических принадлежностей.

Выходец из крестьянского сословия Иван Фролович Курбатов держал салоны в Туле и в Москве. Разрешение на открытие фотографического заведения в Туле получил 9 сентября 1871 года. После кончины Курбатова в Туле студией на ул. Киевской заведовала его дочь Юстина Ивановна Курбатова, но в 1903 году ателье перешло к Эмилю Мартиновичу Юргенсону. (4)

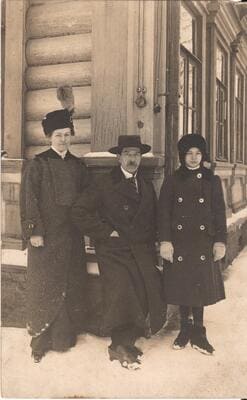

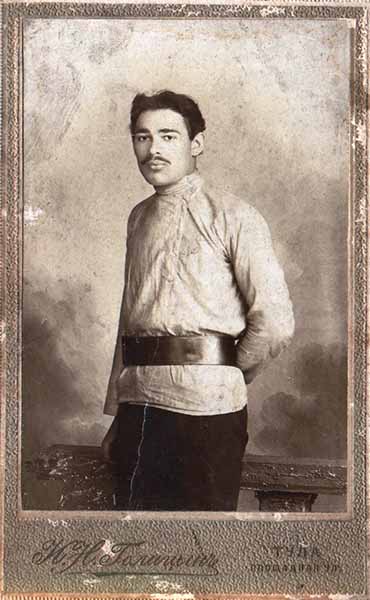

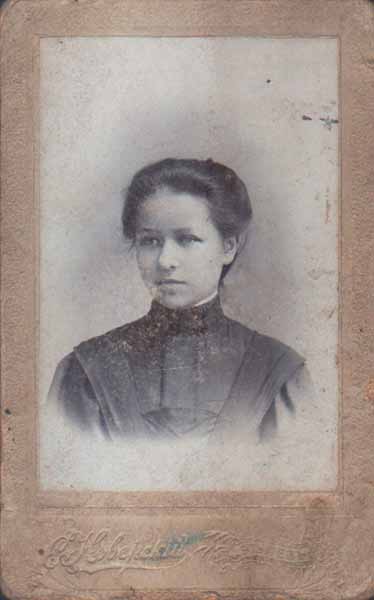

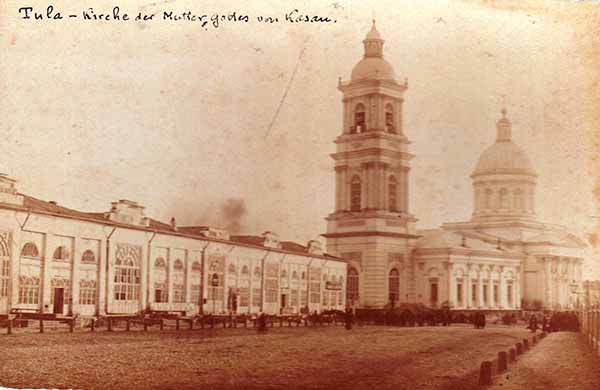

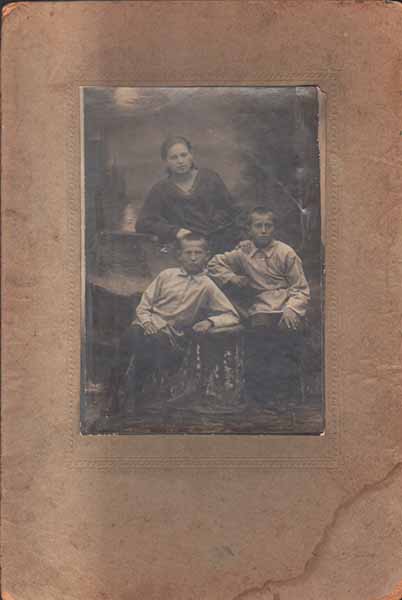

Конец XIX-начало XX вв.

Фонды «Тульского историко-архитектурного музея».

Один из первых владельцев фотографических заведений в Туле, Альберт Свейковский, прусский подданный, приехал в Тулу из города Вильно (ныне Вильнюс). В ГАТО сохранилось его письменное прошение на имя Тульского губернатора от 25 июля 1866 г. о позволении открыть в Туле фотографическое заведение. По всей видимости, после смерти отца, дело его продолжил сын — Альфред Альбертович Свейковский. В 1887 году он делает серию снимков Тулы, вошедших в альбом, подаренный купечеством одному из светлейших князей. Эти уникальные снимки считаются на сегодняшний день одними из самых ранних изображений Тулы. Заведение Свейковских располагалось на углу Петровской (ныне улица Ф. Энгельса) и Посольской улиц (здание сохранилось — Советская, 56) над булочной Филиппова. В 1889 году, по некоторым данным, Альфред Свейковский уехал в Ярославль, где открыл помимо Тулы свое ателье.

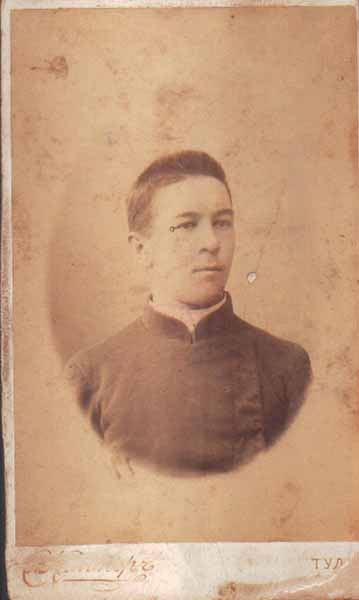

Место расположения ателье Юргенсона (в доме В. А. Матвеева ,ныне на его месте находится ТЦ «Парадиз») по выгодности своей привлекало взор многих бизнесменов, и в 1886 году его перекупил московский мещанин Семён Осипович Кантер. Это было одно из самых популярных тульских заведений для фотографирования, оснащённое новейшим оборудованием. За свою деятельность Кантер был удостоен высочайшей государя императора благодарности. Дата закрытия фотоателье пока неизвестна. Услугами этого ателье часто пользовалась семья Белявских-Адерманов, владельцев «Старой тульской аптеки» (ныне здание на пр. Ленина, 27, филиал Тульского историко-архитектурного музея»). Именно у Кантера отсняты многие фотографии семейного архива, хранящиеся сейчас в фондах нашего музея, Государственного архива Тульской области, фондах музея-заповедника «Ясная поляна».

Один из первых владельцев фотографических заведений в Туле, Альберт Свейковский, прусский подданный, приехал в Тулу из города Вильно (ныне Вильнюс). В ГАТО сохранилось его письменное прошение на имя Тульского губернатора от 25 июля 1866 г. о позволении открыть в Туле фотографическое заведение. По всей видимости, после смерти отца, дело его продолжил сын — Альфред Альбертович Свейковский. В 1887 году он делает серию снимков Тулы, вошедших в альбом, подаренный купечеством одному из светлейших князей. Эти уникальные снимки считаются на сегодняшний день одними из самых ранних изображений Тулы. Заведение Свейковских располагалось на углу Петровской (ныне улица Ф. Энгельса) и Посольской улиц (здание сохранилось — Советская, 56) над булочной Филиппова. В 1889 году, по некоторым данным, Альфред Свейковский уехал в Ярославль, где открыл помимо Тулы свое ателье.

Место расположения ателье Юргенсона (в доме В. А. Матвеева ,ныне на его месте находится ТЦ «Парадиз») по выгодности своей привлекало взор многих бизнесменов, и в 1886 году его перекупил московский мещанин Семён Осипович Кантер. Это было одно из самых популярных тульских заведений для фотографирования, оснащённое новейшим оборудованием. За свою деятельность Кантер был удостоен высочайшей государя императора благодарности. Дата закрытия фотоателье пока неизвестна. Услугами этого ателье часто пользовалась семья Белявских-Адерманов, владельцев «Старой тульской аптеки» (ныне здание на пр. Ленина, 27, филиал Тульского историко-архитектурного музея»). Именно у Кантера отсняты многие фотографии семейного архива, хранящиеся сейчас в фондах нашего музея, Государственного архива Тульской области, фондах музея-заповедника «Ясная поляна».

Фридрих, Ольга, Вольдемар и Георг Адерманы. Тула. 1898 г.

Фонды «Тульского историко-архитектурного музея»

В 2024 году собрание музея пополнилось коллекцией фотографической техники и сопутствующих предметов. Одним из них стал телефонный аппарат (предположительно из фотоателье С. Кантера, с надписью «номер для звонка 236»).

В 2024 году собрание музея пополнилось коллекцией фотографической техники и сопутствующих предметов. Одним из них стал телефонный аппарат (предположительно из фотоателье С. Кантера, с надписью «номер для звонка 236»).

Франция. 1910 г.

Фонды «Тульского историко-архитектурного музея»

Главным конкурентом Кантера на фотографической коммерческой ниве можно назвать Ивана Вакуленко. Фотоателье Ивана Петровича находилось на Киевской улице в доме Астрецова. Хозяин фотоателье был удостоен четырех наград на всероссийских фотографических выставках, серебряной медали на выставке в Киеве в 1893 году и личной благодарности императора Николая II. Тульское ателье было открыто И.П. Вакуленко в 1892 году. Кроме тульской фотографии он имел ателье в Пензе. В 1898 году тульская фотография была передана им сыну Владимиру, также известному тульскому фотографу. Он снимал не только частных лиц, но и события — в частности открытие памятника Петру I в Туле, пребывание в городе членов царской семьи в 1912 году и городские пейзажи. Фотоателье Владимира Вакуленко пережило события 1917 года и существовало в годы НЭПа вплоть до 1930-х годов.

Кстати,- его студии были единственным местом, где по желанию делали портреты в полный рост. Тогда это еще было технически непросто. Интересовался он и технологией производства цветного фото, которое сделалось доступным только в начале ХХ века. В рекламе своего ателье Вакуленко обещал простые и эмалевые фотографии, хромофотографии, акварели от медальона до натуральной величины, портреты без ретуши собственного изобретения, отличающиеся особой красотой и рельефом. «Во всех этих работах по желанию публики освещение будет применено как простое, так и художественное по образцу парижских фотографов. С детей снимаю моментально… Не лишним считаю заявить, что мною вновь приобретены аппараты как для снятия групп (эврископ), так и для портретов в натуральную величину». (5) На снимках так указывалось: «Вакуленко. Тула и Пенза» или «Фотография Вакуленко в Пензе и Туле».

Главным конкурентом Кантера на фотографической коммерческой ниве можно назвать Ивана Вакуленко. Фотоателье Ивана Петровича находилось на Киевской улице в доме Астрецова. Хозяин фотоателье был удостоен четырех наград на всероссийских фотографических выставках, серебряной медали на выставке в Киеве в 1893 году и личной благодарности императора Николая II. Тульское ателье было открыто И.П. Вакуленко в 1892 году. Кроме тульской фотографии он имел ателье в Пензе. В 1898 году тульская фотография была передана им сыну Владимиру, также известному тульскому фотографу. Он снимал не только частных лиц, но и события — в частности открытие памятника Петру I в Туле, пребывание в городе членов царской семьи в 1912 году и городские пейзажи. Фотоателье Владимира Вакуленко пережило события 1917 года и существовало в годы НЭПа вплоть до 1930-х годов.

Кстати,- его студии были единственным местом, где по желанию делали портреты в полный рост. Тогда это еще было технически непросто. Интересовался он и технологией производства цветного фото, которое сделалось доступным только в начале ХХ века. В рекламе своего ателье Вакуленко обещал простые и эмалевые фотографии, хромофотографии, акварели от медальона до натуральной величины, портреты без ретуши собственного изобретения, отличающиеся особой красотой и рельефом. «Во всех этих работах по желанию публики освещение будет применено как простое, так и художественное по образцу парижских фотографов. С детей снимаю моментально… Не лишним считаю заявить, что мною вновь приобретены аппараты как для снятия групп (эврископ), так и для портретов в натуральную величину». (5) На снимках так указывалось: «Вакуленко. Тула и Пенза» или «Фотография Вакуленко в Пензе и Туле».

Фердинанд Георгиевич (фон) Белявский, основатель и владелец «Старой тульской аптеки». Конец XIX в. (сейчас в здании располагается основная экспозиция «Тульского историко-архитектурного музея»).

Фонды «Тульского историко-архитектурного музея»

Бурное развитие любительской фотографии привело к тому, что в апреле 1910 года был зарегистрирован Устав Тульского фотографического общества, а в октябре того же года прошло и первое организационное собрание. С уставом можно было ознакомиться в аптекарском и фотографическом магазине А. П. Лапина на Киевской улице. Общество вело достаточно скромную жизнь. Устраивало лекции о новинках в фотоделе, вскладчину покупало новинки оборудования.

Несмотря на технический прогресс, чёрно-белое фото пока главенствовало. В апреле 1914 г. в Туле открылась большая фотовыставка. Через несколько дней после начала ее работы пришли «чудные автохромы» (снимки в натуральных цветах, не раскрашенные), присланные из Парижа фабрикой братьев Люмьер и Жугла. Таких снимков было получено более шестидесяти штук. В газетах писали, что «так как фотография в натуральных цветах есть последнее слово в области фотографии, то такое исполнение является ценным и интересным». А также о том, что «цветная фотография скоро подпишет приговор темной».(4) Как показала практика, до этого фактически оставалось еще целое столетие.

Проведя анализ появления фотографии, исследуя развитие первых фотографических техник, можно сказать, что фотография стала неотъемлемой частью жизни человека. Повлияла на развитие, как живописи, как науки, так и прогресса в целом в различных сферах. Сама являясь олицетворением прогресса. Различные фотографические техники были использованы в промышленности, архитектуре, медицине, строительстве и мн. др. На примере фотографических техник можно рассмотреть индивидуальное и массовое, уникальное и тиражное, художественное и документальное. Все основные художественные жанры были использованы фотографией и доработаны с помощью точного воспроизведения изображения, копирования реальности – документальность стала главенствующим жанром в переломные моменты на рубеже XIX – XX вв. Фотография способствовала развитию эстетического вкуса и стиля общества. Стала предметом коллекционирования и положила начало коллекционирования множества видов фотографической продукции.

Фотография помогла сохранению великих и трагических моментов истории через альбомы, почтовые открытки, сохранившиеся до наших дней. Она заинтересовала сотни людей, взявших фотокамеру в руки на фиксирование уникальных

событий. Внутри развития фотографии появилось множество фотографических школ, истоки которых идут с основания первых фотографических техник.

Фотография разделилась на художественную, документальную, прикладную. Таким образом, фотографию можно рассматривать, с одной стороны, в контексте развития науки и искусства, как самодостаточной части русской культуры. С другой стороны, как материалы, обладающие мемориальной ценностью культурного наследия России.

Текст подготовлен хранителем Е. В. Успенской

Литература:

1. Уйманен О. Ф. Фотография второй половины XIX – начала XX в. в культурном наследии России // Вестник СПбГУКИ. – 2015 — № 1 (22) март https://past.spbgik.ru/upload/file/publishing/vestnik/1_15.pdf

2. Галкина Е. В. Из истории тульской фотографии/ Елена Галкина// Тульский краеведческий альманах. – 2003 – С. 66-72

https://tulalmanac.blogspot.com/2011/07/blog-post_1291.html

3. Нарисованные глаза, серьезный вид: как москвичи XIX века выглядели на фото (https://www.mos.ru/news/item/83093073/)

4. Сергей Гусев «История тульской фотографии: самый старый снимок и мастера фотодела»

https://myslo.ru/city/tula/tulyaki/znamenitye-fotografy-snimavshie-tulu-vil-yam-karrik-felician-hodasevich-fedor-tokarev

5. Сергей Гусев «Иван Вакуленко – главный фотограф Тулы начала XX века» https://myslo.ru/city/tula/tulyaki/ivan-vakulenko-glavnyj-fotograf-tuly

Бурное развитие любительской фотографии привело к тому, что в апреле 1910 года был зарегистрирован Устав Тульского фотографического общества, а в октябре того же года прошло и первое организационное собрание. С уставом можно было ознакомиться в аптекарском и фотографическом магазине А. П. Лапина на Киевской улице. Общество вело достаточно скромную жизнь. Устраивало лекции о новинках в фотоделе, вскладчину покупало новинки оборудования.

Несмотря на технический прогресс, чёрно-белое фото пока главенствовало. В апреле 1914 г. в Туле открылась большая фотовыставка. Через несколько дней после начала ее работы пришли «чудные автохромы» (снимки в натуральных цветах, не раскрашенные), присланные из Парижа фабрикой братьев Люмьер и Жугла. Таких снимков было получено более шестидесяти штук. В газетах писали, что «так как фотография в натуральных цветах есть последнее слово в области фотографии, то такое исполнение является ценным и интересным». А также о том, что «цветная фотография скоро подпишет приговор темной».(4) Как показала практика, до этого фактически оставалось еще целое столетие.

Проведя анализ появления фотографии, исследуя развитие первых фотографических техник, можно сказать, что фотография стала неотъемлемой частью жизни человека. Повлияла на развитие, как живописи, как науки, так и прогресса в целом в различных сферах. Сама являясь олицетворением прогресса. Различные фотографические техники были использованы в промышленности, архитектуре, медицине, строительстве и мн. др. На примере фотографических техник можно рассмотреть индивидуальное и массовое, уникальное и тиражное, художественное и документальное. Все основные художественные жанры были использованы фотографией и доработаны с помощью точного воспроизведения изображения, копирования реальности – документальность стала главенствующим жанром в переломные моменты на рубеже XIX – XX вв. Фотография способствовала развитию эстетического вкуса и стиля общества. Стала предметом коллекционирования и положила начало коллекционирования множества видов фотографической продукции.

Фотография помогла сохранению великих и трагических моментов истории через альбомы, почтовые открытки, сохранившиеся до наших дней. Она заинтересовала сотни людей, взявших фотокамеру в руки на фиксирование уникальных

событий. Внутри развития фотографии появилось множество фотографических школ, истоки которых идут с основания первых фотографических техник.

Фотография разделилась на художественную, документальную, прикладную. Таким образом, фотографию можно рассматривать, с одной стороны, в контексте развития науки и искусства, как самодостаточной части русской культуры. С другой стороны, как материалы, обладающие мемориальной ценностью культурного наследия России.

Текст подготовлен хранителем Е. В. Успенской

Литература:

1. Уйманен О. Ф. Фотография второй половины XIX – начала XX в. в культурном наследии России // Вестник СПбГУКИ. – 2015 — № 1 (22) март https://past.spbgik.ru/upload/file/publishing/vestnik/1_15.pdf

2. Галкина Е. В. Из истории тульской фотографии/ Елена Галкина// Тульский краеведческий альманах. – 2003 – С. 66-72

https://tulalmanac.blogspot.com/2011/07/blog-post_1291.html

3. Нарисованные глаза, серьезный вид: как москвичи XIX века выглядели на фото (https://www.mos.ru/news/item/83093073/)

4. Сергей Гусев «История тульской фотографии: самый старый снимок и мастера фотодела»

https://myslo.ru/city/tula/tulyaki/znamenitye-fotografy-snimavshie-tulu-vil-yam-karrik-felician-hodasevich-fedor-tokarev

5. Сергей Гусев «Иван Вакуленко – главный фотограф Тулы начала XX века» https://myslo.ru/city/tula/tulyaki/ivan-vakulenko-glavnyj-fotograf-tuly