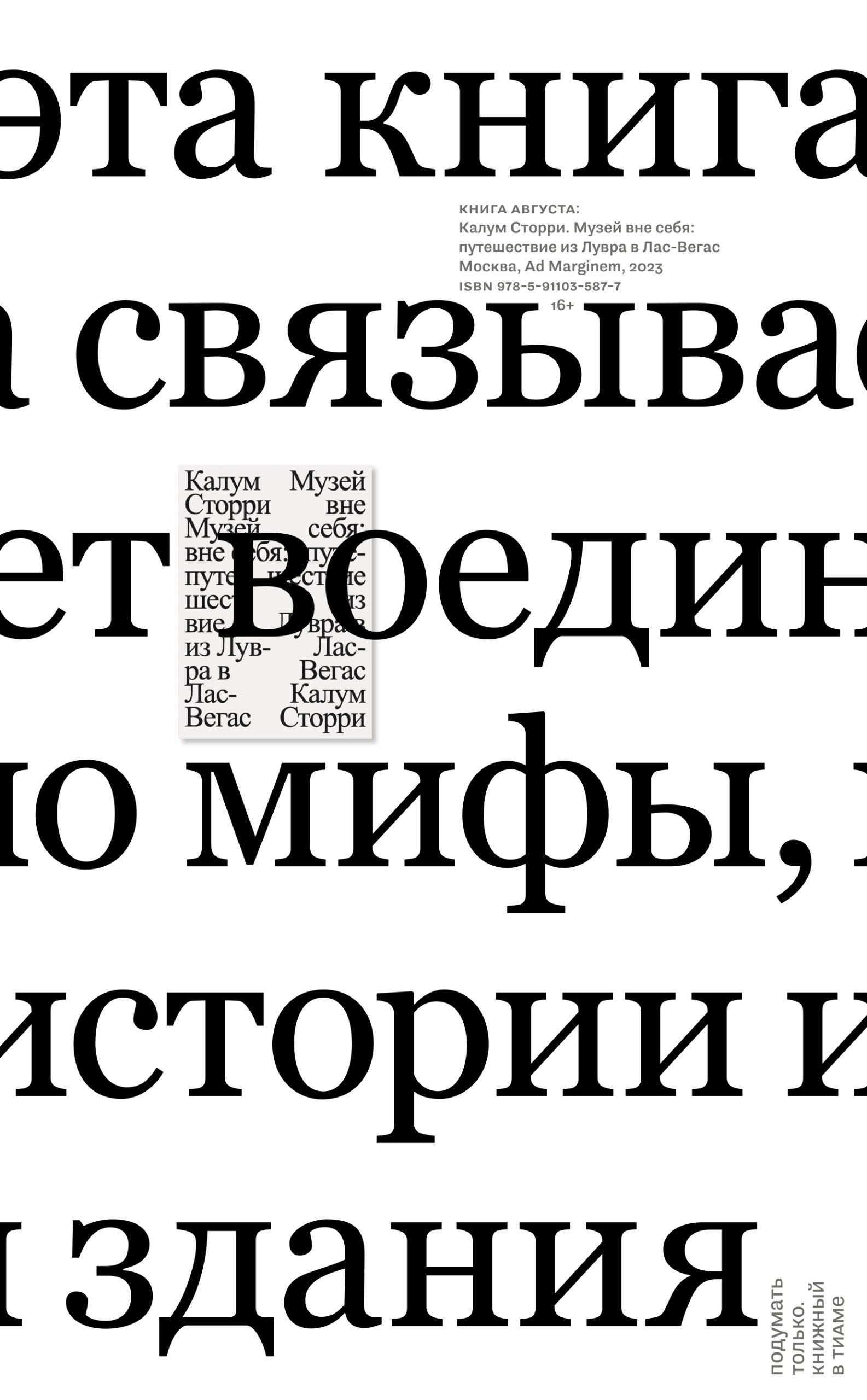

Наша книга августа – Калум Сторри «Музей вне себя. Путешествие из Лувра в Лас-Вегас» (Ад Маргинем Пресс, 2023).

Скидка весь месяц — 10%

График работы книжного магазина:

• среда-суббота: 10:00-19:00;

• воскресенье: 11:00-19:00;

• пр. Ленина, 27, цокольный этаж.

Рецензия от Игоря Манцова:

Книга архитектора и выставочного дизайнера Калума Сторри, впервые изданная в Лондоне в 2006-м, в оригинале называется The Delirious Museum. Русский вариант «Музей вне себя» значительно уменьшает набор значений, тотчас возникающих в сознании читателя. По-русски обертон «лихорадочно бредящий, безумно экзальтированный» считывается не сразу. Между тем, Калум Сторри раз за разом показывает, как Большой Город, порождающий неутилитарные и в разных смыслах избыточные ценности символического порядка, стремится их так или иначе фиксировать, описывать, включать в городскую и даже общечеловеческую мифологию, что приводит к плохо пока что осознаваемой музеификации городского пространства как такового и, значит, к обострению напряжения между статьями музейного кодекса «порядок, систематизация, разъяснение, просвещение» с одной стороны и неконтролируемой городской стихией с другой.

«Что такое «музей вне себя», вынесенный в заглавие? Он рукотворен и нерукотворен. Он живёт в некоторых зданиях и музеях, произведениях искусства и спонтанно меняющихся городских кварталах. «Музей вне себя» зыбок и туманен. Это идея, пронизывающая, словно инфекция, ткань городов, практики и элементы города, то есть пространство. Но его можно обнаружить и в нарративах, временных и вневременных, документальных и художественных, в полузабытых событиях и исторических преданиях. Эта книга связывает воедино мифы, истории и здания…»

Или:

«В определённом смысле любой город – это “музей вне себя”, место, где накладываются друг на друга слои истории, многочисленные ситуации, события и объекты, открытые для бесчисленных интерпретаций. «Музей вне себя», который я здесь рассматриваю, является продолжением улицы и вливается в город. Если я чего и хочу, так это вернуть музей городу и – наоборот. Меняя восприятия коллекции и её вместилища (если угодно, её “архитектуры”) можно пересмотреть отношения между музеем и городом с позиции общего опыта».

Эта книга, состоящая из 13-ти глав, посвящённых легендарным городам с их конкретными музейными центрами, конечно же, не обходится без общеизвестных, но по-прежнему годных к употреблению размышлений о городском «человеке толпы» от Эдгара По до Шарля Бодлера и Вальтера Беньямина: «Беньямин, как и По, полагал, что в человеке толпы “беспечность уступила место маниакальной одержимости”. С другой стороны, фланер, праздный джентльмен, принадлежа толпе, отделял себя от неё. Подобно ему, и пытливый современный городской наблюдатель, посетитель “музея вне себя”, свободно переключается с одной роли на другую. Он или она одновременно может быть «из толпы» и, как фланер, от неё обособляться. “Музей вне себя” желает одного: чтобы каждый посетитель поддался любопытству, этой “непреодолимой страсти”, описанной Бодлером».

Характерна в этом смысле одна из многочисленных историй современного искусства, которую Калум Сторри припоминает в третьей главе. В 1957-м «новый реалист» Ив Кляйн организовал в парижской галерее Ирис Клер выставку «Пустота»: «Вечер открытия стал сенсацией. Собрались огромные толпы (Кляйн разослал 3500 приглашений), которые выстроились в очереди, чтобы войти в галерею, где ничего не было. Прибывшие по ложному вызову полиция и пожарная команда застряли на улице, запруженной людьми. Кляйн ликовал, видя успех выставки. Её пустота создавала сложную гамму реакций. Очистив галерею от содержания, Кляйн как будто начинал всё с чистого листа. Он писал: “Некоторые люди не могли попасть внутрь, словно невидимая стена преграждала им путь. Кто-то из посетителей крикнул мне: “Я вернусь, когда пустота наполнится”. Я ответил ему: “Когда она наполнится, вы не сможете войти””. “Пустота” была обращена не к музеям. Кляйн хотел, чтобы искусство превзошло повседневную жизнь, и эта выставка дематериализованного зрелища была его попыткой добиться своего».

На наш взгляд, этот сюжет хорошо иллюстрирует патологическую потребность горожанина с его пресловутым «любопытством» — в регулярном потреблении символического материала: в Большом Городе неизбежно приходится чем-нибудь, вплоть до пустоты, «интересоваться». Можно подумать, что по причине недостатка старой значимой материальной культуры Тула не предоставляет подобных возможностей. Да ничего подобного. Вспоминаю, как в ранней юности прочитал революционный и, кстати же, хорошо написанный роман Константина Федина, где действие происходило на документально воссозданных тульских улочках, и, будучи сам себе экскурсоводом, прошёл маршрутами книги по центру города, отыскивая тот или иной дом, двор, вплоть до игравшей в романе некоторую роль водопроводной колонки, и та серия самодеятельных походов, сопрягавших выдумку заезжего писателя с реальным городским пространством, произвела на меня ошеломляющее впечатление. «Музей вне себя», не иначе!

К открытию в ТИАМ выставки студентов архитектурной школы МАРШ беседовал на днях с её участницами-москвичками. И что же, наш восторг относительно незаметных двориков, запущенных пространств, трудных маршрутов, невнятных сооружений, расположенных в том тульском квартале, который девушки целый год архитектурно осваивали, — был солидарным. Не менее интересна и та представленная на открывающейся выставке «бумажная архитектура», согласно которой полу запущенная, но бесконечно обаятельная и атмосферная территория могла бы когда-нибудь радикально видоизмениться.

Если маршрут «из Лувра в Лас-Вегас» для вас труднодоступен, то сверх насыщенная материалом, местами напоминающая экспериментальную прозу книга Калума Сторри плюс требующие детальной проработки экспонаты выставки «Атмосфēры в Тулē», да ещё в комплекте с городскими преданиями и внимательными персональными прогулками – удовлетворят самое жгучее любопытство и откроют новые горизонты.