Описание фотографий. Оглавление

Фотография № 1

из фондов ТИАМа

Поскольку сегодня, 13 марта, годовщина основания нашего музея, начнем с фотографии из фондов ТИАМа. Музей у нас теснейшим образом связан с некрополистикой. Несколько фотографий мы решили посвятить 80-м годам, когда зарождалось движение «Тульский некрополь». Когда люди стали объединяться и приводить старинные захоронения в порядок, интересоваться историей того, кто же на кладбище погребен, что это были за люди, подробностями их биографий. Нельзя сказать, чтобы до этого как-то запрещали подобную деятельность: нет, это не запрещали. Но просто в 80-е годы, мало кто помнит уже те времена, тогда это стало очень популярным.

Разумеется, никакая некрополистика в Туле, никакая история, связанная с церковной архитектурой, с кладбищами немыслима без ныне покойного отца Ростислава Лозинского, на этой фотографии он присутствует.

Здесь единственный он в скуфейке, с наперсным крестом. К тому моменту он давно уже «вышел за штат». В церкви так говорят, когда священнослужитель уходит на пенсию. Так как он имел сан, здесь он в рясе или подряснике, точно не знаю. Наперсный крест — характерное отличие священника. И скуфейка – это повседневный головной убор православного духовенства, который носили и носят по сей день.

Отец Ростислав был не туляк, родился он во Пскове. В разные годы жизни проживал и был настоятелем церквей в Таллине, Тарту, Иванове, Костроме и, конечно же, в Туле. Он активнейшим образом интересовался церковной историей Тульского края. У него был в свое время такой труд печатный, изданный ограниченным тиражом, который назывался «Страницы минувшего». Это была первая после 1917 года попытка осмысления и обобщения всего опыта изучения тульской церковной истории. Но значение этого труда для условного 1988 года переоценить невозможно. До этого была такая книга, она и сейчас доступна, 1895 года — Малицкий «Приходы и церкви Тульской епархии». Она есть, насколько мне помнится, в библиотеке архива. Но тогда о доступе к ней можно было только мечтать.

В 70-80 годы XX века отец Ростислав являлся священником за штатом Всехсвятского кафедрального собора. И когда возникла идея о возведении шоссе через территорию Всехсвятского некрополя, Ростислав Романович возглавил общественное движение по его сохранению. К движению подключились и неравнодушные туляки, и московские ученые. В результате, общими усилиями некрополь удалось сохранить. А во второй половине 1980-х годов были организованы первые субботники на территории Всехсвятского кладбища. Субботники на некрополе проводятся по сей день, сейчас их организацию возглавляет Ирина Григорьевна Ковшарь, которая, кстати, также присутствует на данном фото: справа от отца Ростислава.

Фотография № 2

из семейного архива Татьяны Власовой

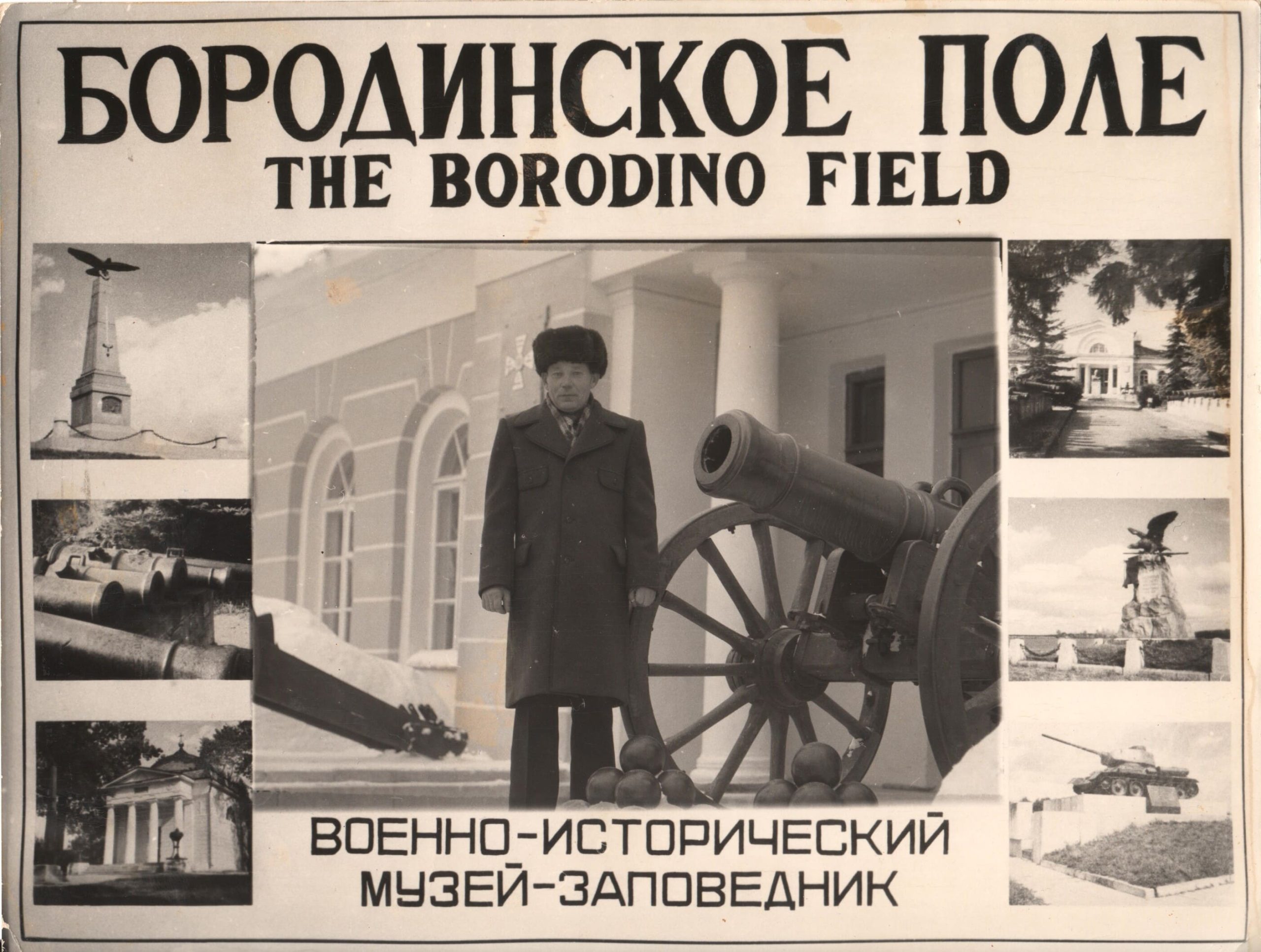

Очень интересное место. Такие фотографии, насколько я помню, коллажи, делали соответствующие фотографы из службы быта. Снимались наиболее примечательные места и потом печаталось это все на обычных листах 18х24 сантиметра. И продавалось туристам. Стоила такая штука то ли полтинник, то ли рубль. Отличный вариант сувенира, учитывая, что с полиграфией тогда было плохо, а на память все-таки хочется что-нибудь привезти. Ну, судя по одежде, это где-то конец 70-х – начало 80-х, как я понимаю.

Бородинское поле. Слева вверху – памятник в виде парящего орла – это деревня Горки, где была ставка Кутузова. Внизу – это, насколько я помню, часовня в Спасо-Бородинском монастыре. Танк Т-34 в правом нижнем углу – это памятник боям 1941 года. Там были достаточно серьезные бои, даже в одном месте сохранилась долговременная огневая точка — железобетонный дот. И может быть, даже не один. Выше — памятник в виде орла – это памятник кавалергардам и конной гвардии. Установлен он был, как и многие другие памятники, в 1912 году, то есть к 100-летию сражения. А музей сам основан еще в 1839 году, к 25-летию взятия Парижа. Были масштабные торжества по инициативе императора Николая I. Само поле занимает достаточно большую площадь и эти памятники вписаны в ландшафт. Эпицентр – это, конечно, музей, и недалеко от него есть еще такое место – главный монумент, где, собственно, и разыгралась кульминация сражения.

Это был нечастый и такой интеллектуальный туризм. Все-таки экспозиция непростая. Здесь, скорее всего, я так понимаю, научные сотрудники какие-то? Или какая-то организация? (Реплика из зала: Да, организация. С работы поездка). Ну да. По профсоюзной линии, как это было принято, заказывали автобус. Я просто участвовал в торжествах бородинских неоднократно.

Эти пушки – это действительно старинные пушки. И причем частью это пушки трофейные, частью – наши. Видите, там вот пушечные стволы сложены? Это целая энциклопедия артиллерийского вооружения! Там же контингенты были со всей Европы. И там клейма и сардинские, и итальянские, и французские, и немецкие, и каких-каких только нет там пушек. А трофейная пушка – ну это символ. У артиллеристов в то время не было знамен, и утеря пушки приравнивалась к утере знамени. Поэтому пушку защищали до последнего. Взять с боя пушку – это был подвиг, конечно. Деревянные лафеты, которые изображены на фото, сейчас этих лафетов уже нет. Они были сделаны в XIX веке, бутафорские деревянные лафеты.

Фотография № 3

из семейного архива Анны Артемовой

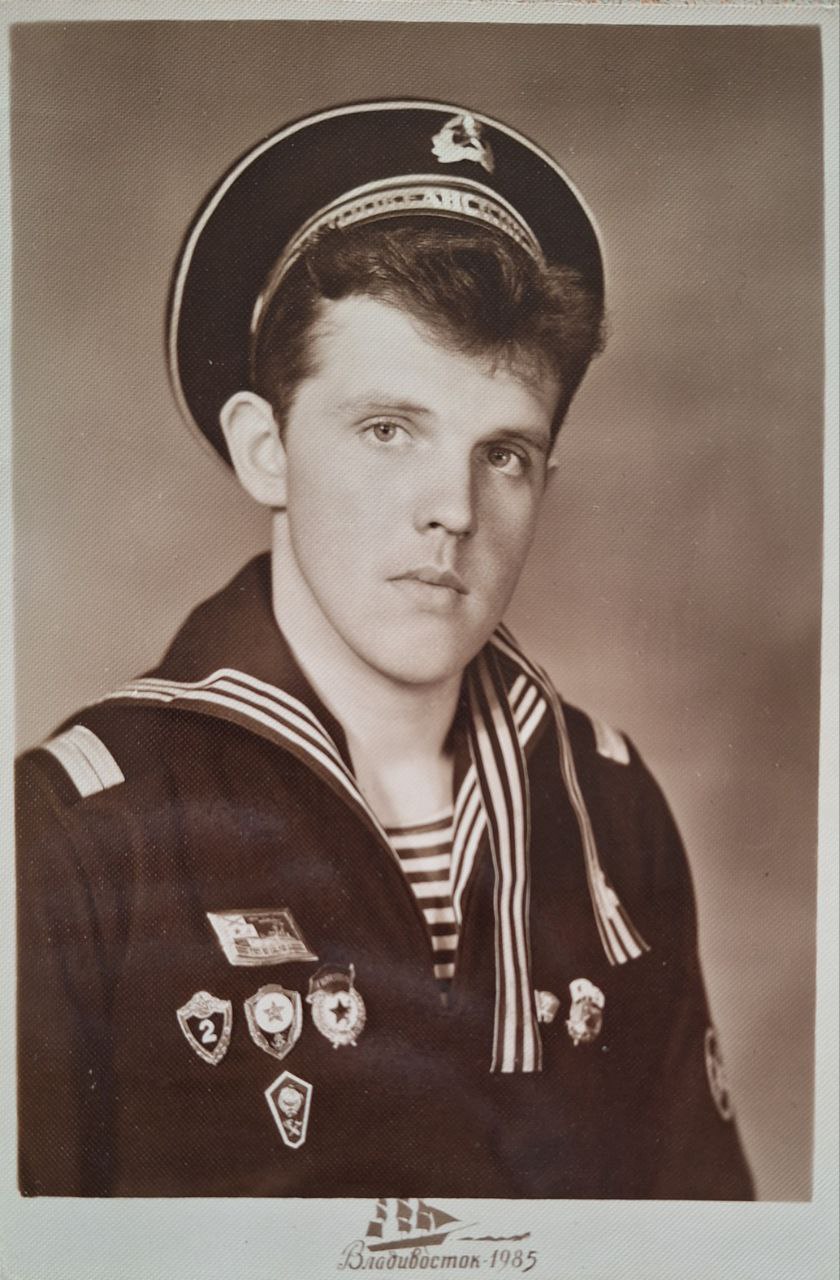

Владивосток, 1985 год. Обратите внимание, гвардейская лента, та, что у него на бескозырке. На флоте это называлось гвардейская лента. Гвардейский статус нужно было заслужить. Гвардейской лентой корабль награждался. Вообще на старом флоте, на советском, там было такое деление: СФ – Северный флот, «самый флот», ТФ – Тихоокеанский флот, «тоже флот». Это места, где базировались самые мощные боевые корабли. На Тихоокеанском флоте, Гаджиево, если я не ошибаюсь, там была самая масштабная база атомоходов, ракетоносцев. Неотъемлемая часть ядерной триады. Служба на флоте – это серьезная вещь. Три года – нагрузка серьезная, не все выдерживали.

Здесь, конечно, уже явно перед увольнением в запас. Две нашивки — то, что в армии называется младший сержант. Здесь это называется старшина второй статьи. Знаки, кстати, — типичный набор. На левой стороне груди «комсомольский», рядом с ним что – я не опознал. Зато вот верхний самый знак на правой стороне груди – это «За дальний поход». Неизвестно, то ли это надводный корабль, то ли подводный. Ну тогда вообще советский флот, он активно ходил в море. Если человек действительно служил, а не на берегу штаны просиживал, то у него был шанс получить такой знак. Далее – «Специалист второго класса», с двойкой, и затем знак «Отличник военно-морского флота». Это в середине. И «Гвардия», то есть корабль имел гвардейский статус. На это же, собственно, и лента указывает. И самый нижний – то, что на жаргоне называлось «поплавок», — это знак техникума или приравненного к нему учебного заведения. То есть среднее техническое образование. Судя по всему, была отсрочка для окончания техникума. И обычно таких старались задействовать по какой-либо техникумовской специальности. Если человек имеет техническое образование. Потому что корабль – штука достаточно сложная и, конечно, там нужны люди, которые отличают насос от помойного ведра. А общий уровень, он разный бывает.

Эта манера бескозырки носить – такая типичная для 80-х годов. И ленты, обратите внимание, длинные. На самом деле, это неуставная длина ленты. Если в Москве патрулю попадешься – могут быть вопросы. Эмблема – то, что в армии называли кокарда, хотя это неправильно, она подковой выгнутая – это тоже показатель того, что человек уже собирается увольняться в запас. Канты на бескозырке, смотрите, какие толстенные. Это была мода: в эти канты, чтобы они держали форму, вставляли электропровод. Их полностью распарывали и ручками потом сшивали, и в этот кант вставляли провод, чтобы он был такой толстый. (Реплика из зала: системы от капельниц также использовали). Да, шли в ход. Это отдельная энциклопедия — как дембеля форму свою дорабатывали. Последние полгода человек мог этим только заниматься, такое тоже практиковалось.

Фотография № 4

из семейного архива Картавых Ирины Борисовны

Это городская семья средней руки, но уже в послереволюционные годы. Причем в ранние послереволюционные годы.

Слева на мужчине – это френч, очень характерная деталь, под который надета косоворотка. Вот такие френчи вошли в моду где-то в году 1915 – 1916, когда стало модно подражать военному костюму. Вообще, предмет одежды носит свое название по фамилии британского фельдмаршала – сэра Джона Френча. И он по покрою больше всего напоминает английский френч, офицерский. Тот тоже открытый, у них он носится с рубашкой и галстуком. Кто смотрел «Здравствуйте, я ваша тетя», там что-то подобное есть попытка изобразить. Персонаж Казакова он вот как раз там в чем-то подобном. У него матерчатый пояс, четыре кармана: два накладных нагрудных, два боковых, стяжки на рукавах. Ну и под него надета, судя по всему, косоворотка белая. Вот эти френчи были достаточно ноские, но они в 20-е быстро вышли из моды. Мода кончилась.

А еще интересный момент – дореволюционное паспарту. Фотоателье было небогатое, я, честно говоря, даже такого не встречал. Видимо, незадолго до революции заказали эти паспарту, ну и куда? Что, выкидывать их что ли? В них деньги вложены. И вот использовали такие паспорту, все 20-е могли. 20-е – это вообще такой причудливый синтез старого и нового быта. Вот, например, до революции женщина не могла надеть платье вот такой длины. Это было просто немыслимо. И подобная прическа тоже, волосы стриженные, большинство этого просто не понимало. А здесь новое веяние уже вовсю. Новый быт – вот он. Очень стильная фотография, передающая дух эпохи, хотя много фактов из нее не вытянешь.

Фотография № 5

из семейного архива Поленицыной Ирины Леонидовны

В этом году у нас 80-летие Победы. Это дед Ирины Леонидовны – Иван Павлович Рязанцев, прошедший Великую Отечественную войну. Они же все были молодыми. Мало кто задумывается, что войну вынесли на своих плечах в значительной степени ребята 18-20 лет. 22 – это был уже умудренный жизнью человек, который многое видел.

Интересно здесь что. Во-первых, лейтенант, судя по отсутствию эмблем — пехотный. И гимнастерка, обратите внимание, супатная застежка, отложной воротник и накладные, это называется, отлетные карманы. Видите, они немножко отстают. Там между передней стенкой и собственно гимнастеркой вшита ткань, тканевая полоска. Эта гимнастерка образца 1935 года, которая стояла на снабжении до 1943 года, до введения воротников-стоек. Сама гимнастерка пошита до 1943 года, но с нее просто отпороты петлицы с введением погон в январе 1943 года. И на ней носятся вот такие полевые погоны. Они суконные, с нашивным ленточным просветом. Цвет канта здесь не совсем понятен, но, судя по отсутствию эмблем – это, скорее всего, пехота.

И еще момент – Красная Звезда. После войны стали ее давать в качестве выслужной, за сколько-то лет беспорочной службы. Но эта Красная Звезда военная. Это орден, заслуженный в войну. Медаль «За отвагу» – большого размера, 35мм, я уже говорил об этом. Обратите внимание, что медаль «За отвагу» на старой колодке. Квадратная колодка, образца, существовавшего где-то до 1942-1943 года. Во-первых, это одна из наград, которые можно было заслужить только личной храбростью на поле боя: орден Славы и медаль «За отвагу». Вот такая медаль, именно на такой до 1943 года колодке, на старой, свидетельствует о том, что человек начинал войну и застал первые годы войны, самые страшные. Отступление, окружение… Когда временами казалось, что все. Это некий фронтовой шик — носить такую медаль, и к этому, конечно, относились с огромным уважением.

Фотография № 6

из семейного архива Поленицыной Ирины Леонидовны

Здесь уже наш персонаж справа. И, обратите внимание, здесь уже уставная гимнастерка образца 1943 года, планки на левой стороне груди, сами медали не надеты. Зато на правой стороне над карманом там нашивки, которые значили для человека воевавшего больше, чем ордена и медали. Это нашивки за ранения. Насколько я вижу, одна красная, одна желтая. То есть одно легкое ранение, одно тяжелое. Красная нашивка – ранение легкое, желтая – тяжелое. И то, что человек после ранения вернулся в строй – это тоже показатель его боевой биографии.

А вот персонаж слева с двумя лычками, младший сержант, видите у него неприметненькая нашивка ромбической формы на левом рукаве? Скрещенные пушки. Эта нашивка присваивалась совершенно определенным частям – это истребительно-противотанковая артиллерия. Была такая пушка 45-миллиметровая противотанковая в начале войны. Вот ее называли фронтовики очень грубо «смерть врагу – конец расчету». В чем тут смысл этой поговорки? В том, что противотанковое орудие достаточно небольшого калибра. Но вот как раз сорокопятка может пробить любой танк противника, находящийся на вооружении. Но для этого нужно её, во-первых, хорошо замаскировать. А, во-вторых, подпустить танк на максимально короткую дистанцию. И выстрелить, попасть точно в цель, в уязвимое место. Были даже специальные плакаты — «Уязвимые места вражеской бронетехники». Дело в том, что времени на второй выстрел у расчета может уже и не быть. Максимум — ты успеешь сделать два выстрела. То есть это должна быть высочайшая выучка расчета орудийного, высочайшая слаженность, чтобы все чувствовали, понимали, знали. Таких людей достаточно мало, их очень в армии ценили. Выученных противотанкистов. Очень их берегли, давали повышенное денежное содержание. И этот ромбический знак — тоже как отличительный знак, как символ их очень важной роли и дань их храбрости, их бесстрашию. Это те символы, которые тоже нам неочевидны, а фронтовики их прекрасно понимали.