Описание фотографий. Оглавление

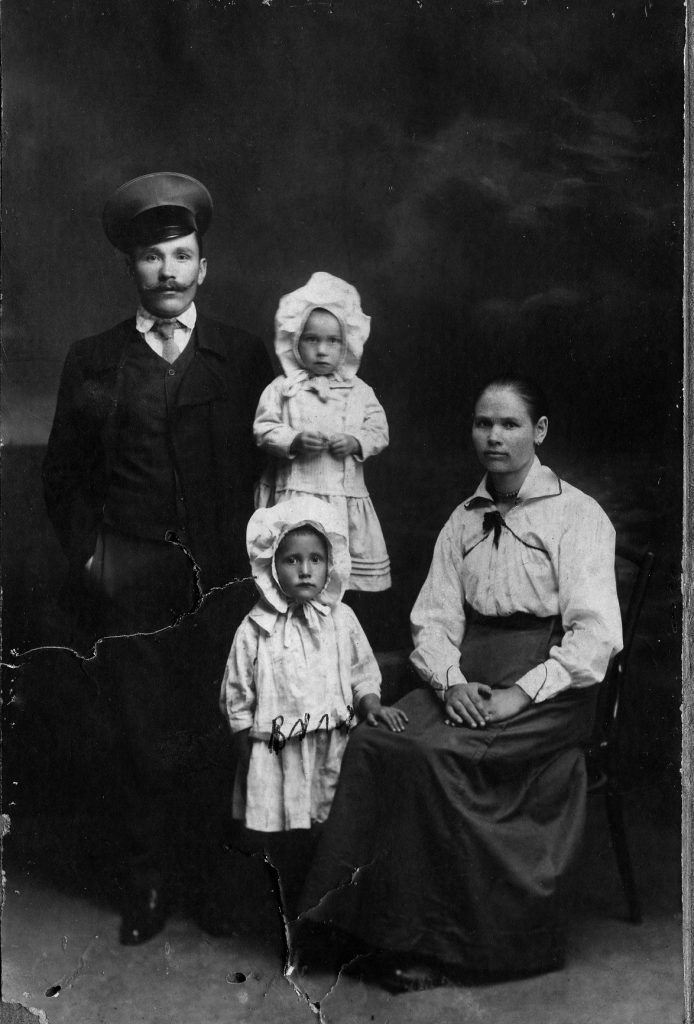

Фотография № 1

предоставлена Оксаной Шалимовой

Это семейное фото. Мне оно чем нравится: глава семейства, двое детей, жена — это уже явно городские жители, но простого сословия. Глава семьи может быть небогатый торговец, небогатый подрядчик, ремесленник средней руки, может быть квалифицированный рабочий. Высококвалифицированный рабочий, коих в Туле было достаточно много. Он одевается по-городскому, и я бы даже сказал франтовато, как тогда говорили, с претензией. То есть видите, у него модный картуз, лакированный козырек, галстук, рубашка. Причем костюм тройка, насколько я вижу, с брюками навыпуск. Для рабочих это вообще довольно редкое явление, для такого сословия. И фуражка с достаточно большой тульей — это уже, конечно, ближе к Первой мировой войне или в ходе ее. То есть, последние годы Российской империи. В 20-е годы уже так не одевались. Ну сколько ему здесь на фото, ну лет, не знаю… лет, наверное, около 30. Такая вот городская семья средней руки.

На рубашке одного из детей видна надпись «Валя». Развернулась дискуссия: это сын или дочь. А отличить сложно, потому что тогда мальчиков и девочек лет до 5 одевали одинаково. Потом уже начиналось разделение. Тем не менее, семья молодая, крепко стоящая на ногах. Глава семьи очень такой симпатичный, знающий себе цену и уверенный, что все у него будет хорошо. Франтоватый, с усами, с бачками.

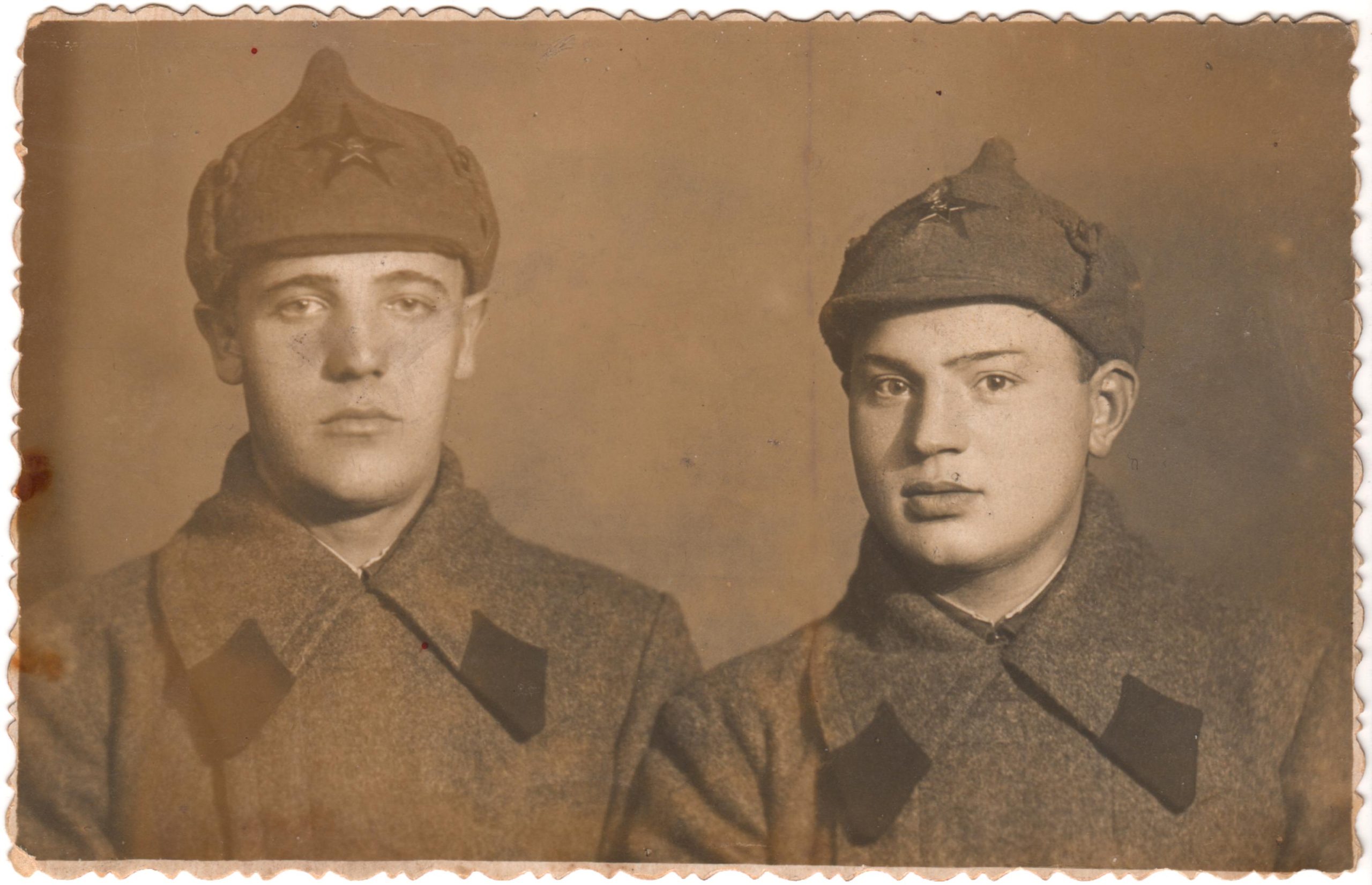

Фотография № 2

предоставлена Дарьей Силаевой

Это у нас бойцы, я так понимаю, пограничных войск. Скорее всего, где-то 1950-е годы, может быть, даже начало. (Реплика из зала: 1953 год) Ну, оно видно. У мужчины, который сидит слева, интересный такой предмет — куртка ватная. Она из хлопчатобумажной ткани шьётся. Образец установлен, кстати, аж в 1940 году. И вот, в основном, в таких куртках сражались на передовой. Шинель на 1941 год уже редкость там. Какое-то время не хватало сукна. Куртки ватные — это вещь распространенная, признак эпохи. Видите, у него стяжки на рукавах? Так как это период после 1943 года, они уже все с погонами. Судя по одному из персонажей, уже формируется традиция старослужащих носить фуражку на затылке, уже значков у него много. Отсюда толком не вижу, но отличник соцсоревнования, отличник советской армии, по-моему, среди наград есть. (Реплика из зала: Старший пограннаряда). Вполне может быть, потому что был такой знак — старший пограннаряда. Фуражка со светлой тульей: зеленая тулья, черный околыш. Расцветка сохранилась по сей день у пограничников, в пограничных войсках. Надо еще сказать, что пограничники были в ведении сначала Министерства госбезопасности, потом Комитета госбезопасности, то есть там отбор был более жесткий. Конечно, люди туда случайно не попадали. (Реплика из зала: А как можно было попасть в пограничные войска?) В военкомате основной документ — это личное дело. Если у тебя в личном деле никаких проблем с законом нет, в школе хорошо учился, человеку будет доверено одно из самых ценных, что было в Советском союзе — это государственная граница. Отбор туда был достаточно жесткий.

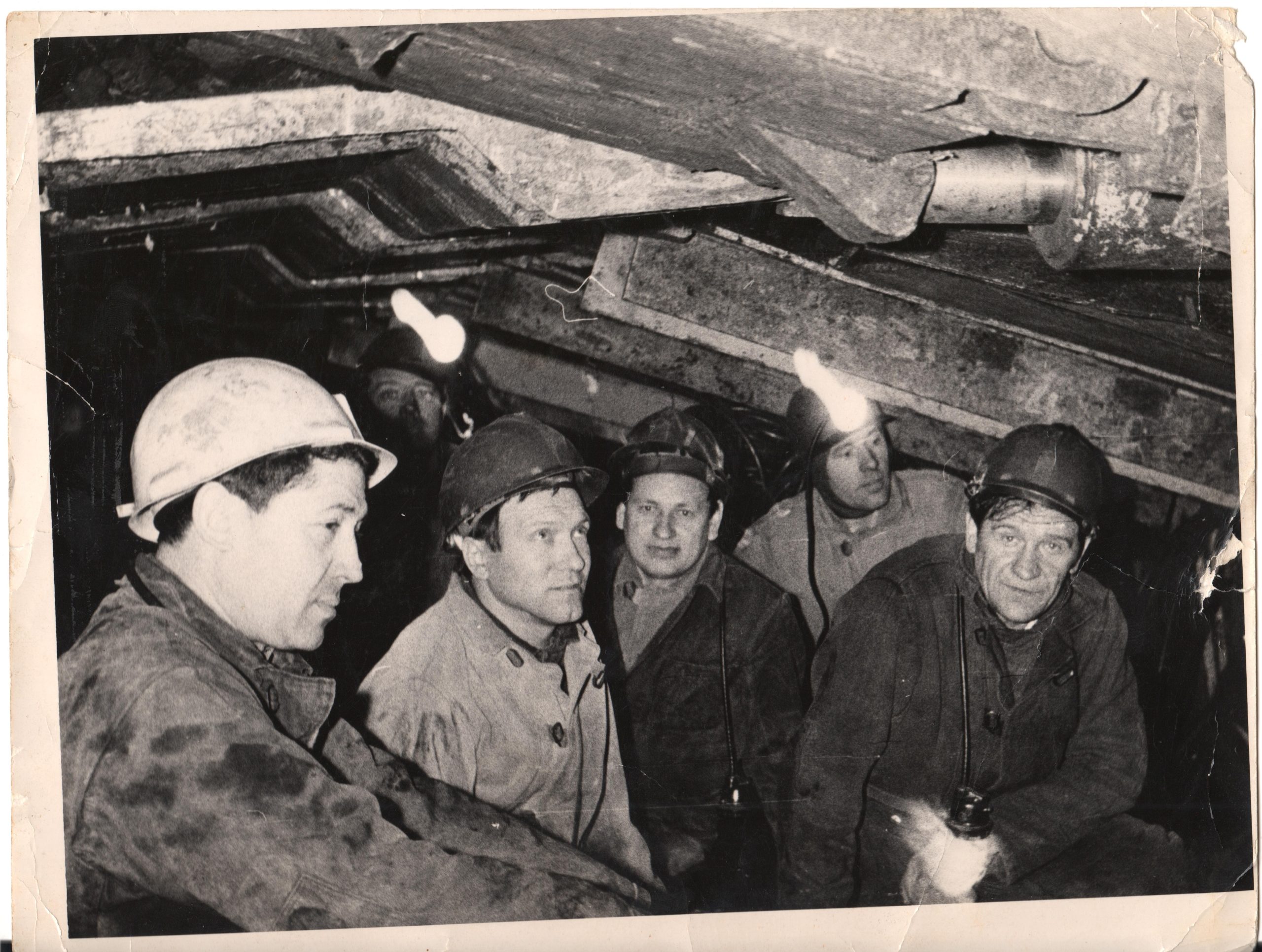

Фотография № 3

предоставлена Анной Артемовой

Вот такие фотографии мне очень нравятся, потому что они очень… не очень люблю слово стильные, но тем не менее. Вот если кто-то помнит песню “…и будет карточка пылиться. На фоне пожелтевших книг. В танкистской форме при петлицах…”. А это что значит? А это значит, что фотокарточка сделана до 1943 года, когда погон еще не было – знаками различия служили петлицы. Вот эти шинельные ромбические петлицы, сама шинель такая простая без пуговиц, на крючках — это как раз показатель того, что снимок сделан, скорее всего, до войны. Шлем этот вообще называется «шлем суконный» или «шлем зимний», был еще шлем летний. Шлемы эти шились не только на текущую потребность, но и в мобилизационный запас. Есть понятие НЗ, неприкосновенного запаса. Их на НЗ нашили столько, что эти шлемы таскали еще в середине войны в полный рост. Потому что обмундирование есть, куда-то надо его девать, а не хватает буквально всего. Да, действительно, есть такое предположение, документов я не видел, что шишак вышел из обихода в годы финской войны, потому что на него не налезала каска.

Но я хочу обратить внимание, что вообще это очень умный головной убор. Во-первых, никаких мехов, даже искусственных. Во-вторых, верх у него сшит из шинельного сукна, из шести клиньев, очень рационально раскраивается. Вот эти вот уши по бокам опускаются, она застегивается, очень хорошо защищая шею и часть лица от холода. Когда эти уши не востребованы, они подворачиваются и закрепляются металлическими пуговицами, которые мы видим на фото. Здесь шлемы образца 1927 года, они несколько более втянуты, на образцах 1919 года, наверное, пика раза в полтора больше, чем здесь. Они зрительно совсем по-другому выглядят.

(Реплика из зала: Есть такая версия неподтвержденная, что эта форма была разработана художником Васнецовым к Первой мировой войне). Есть такая гипотеза, ее сторонники связывают возникновение этой формы с именем промышленника Второва, который якобы во время первой мировой войны предложил форму в русском национальном духе для будущего парада в Берлине. Но дело в том, что эта версия пущена в середине 80-х годов ХХ века журналом «Огонёк». И нет ни одного документа, который бы её подтверждал. Второв сам был в эмиграции, никаких документов нет. Мало того, ваш покорный слуга в Российском государственном военно-историческом архиве видел такой весьма объемистый документ, называется он ”План заготовки обмундирования на 1918 год”. То есть, он составлялся в 1917 году, когда еще была старая армия. Ни единого упоминания ни о каких шлемах там нет, одни фуражки и папахи. То есть версия, что это якобы для парада в Берлине, скорее всего, действительности не соответствует.

Что касается спроектированного Васнецовым обмундирования Красной Армии (шлемы-«буденовки», гимнастерки и шинели с цветными клапанами на груди), то ее появление связано с группой генералов, по инициативе которых оно было разработано. Документы по этому поводу, возможно, сохранились в одном очень интересном федеральном архиве, куда нынче довольно сложно попасть. Но пока я не могу ничего сказать, потому что еще раз говорю, документов этих я не видел. Тем более, надо понимать, что в Первую мировую обычно снабжение шло буквально с колес, если чего-то не хватало. Вообще, время Гражданской войны и 20-е годы XX века — это эпоха настолько неочевидная, многого мы не знаем и о многом просто не задумываемся.

Я еще хочу обратить ваше внимание: петлицы у них темные, может черные, и видно светлую окантовку. То есть, они то ли артиллеристы, то ли технари, если черные без окантовки. И обратите внимание на звезду на шлеме: пятиконечная звезда суконная, а металлическая закреплена только поверх нее. Эти звезды одного цвета с петлицами. У артиллеристов они черные, у пехотинцев малиновые, у кавалеристов — синие, у летчиков — светло-синие, голубые. Это тоже элемент знаков различия. А чтобы отпороть такую звезду и отреставрировать, у меня были такие вещи в руках, полбудёновки надо распороть. Она крепится на колпак еще в процессе производства его на фабрике. Очень, очень толковый головной убор, вата там нормальная, зимой он защищает от холода великолепно. Но, да, с каской носить его проблематично, согласен.

(Реплика из зала: Это ноябрь 1937-го, так указано на обороте фотографии.) Ну, прекрасно. Кстати, в 37-м году еще в армию забирали далеко не всех. Всеобщая воинская повинность когда проведена в СССР? Кто помнит? В 1939 году. А до этого забирали очень-очень выборочно, либо добровольцев.

Фотография № 4

предоставлена Анной Артемовой

Эту фотографию я хочу привести в качестве примера: как вообще атрибутируются фотографии военных, независимо от эпохи. Человек малосведущий посмотрит и ничего особенного не увидит. Что мы здесь видим? Во-первых, здесь достаточно светлые окантовки по воротнику и по борту — это парадный мундир образца 1943 года. Окантовка по воротнику, по борту и на погонах достаточно светлая, эмблем на погонах нет — то есть это стрелковые войска. Окантовки все малиновые, эмблем в пехоте не полагалось достаточно длительное время. Это у нас майор: два просвета, одна большая звезда. На воротнике петлицы (они были штампованные металлические, с имитацией шитья), у младших офицеров в 1 ряд, а у старших, как здесь, в 2 ряда. Таким образом, принадлежность к войскам, к роду войск и звание мы определили. А дальше идем по наградам.

Первая у нас — это медаль «За отвагу». Медаль «За отвагу» очень легко узнать. Она большего диаметра. Если стандартный диаметр медали 28 миллиметров, то у этой около 35, ее сразу видно. Причем, кстати, «За отвагу» – это единственная советская медаль, которая перешла в нынешнюю наградную систему. Единственное отличие ее — она стала того же размера, что и остальные. Там даже чекан сохранился: танк такой двухбашенный ползет, три самолета наверху летят, надпись «За отвагу».

Следующая медаль тоже очень узнаваемая. Человек, он из Тульской области, из Тулы. И очень характерная медаль «За оборону Москвы». Эти полоски желтые со светло-красными, я их на фото перевидал столько, что сразу узнаю, даже если чекана толком не видно. В статуте медали за оборону Москвы указано, что она полагается и участникам героической обороны Тулы.

Следующая — “За победу над Германией”. Сталин четко виден, георгиевская лента черно-оранжевая, Сталин смотрит влево, словно бы на запад (с точки зрения нас смотрит влево, вообще геральдисты говорят «в геральдическую правую сторону»).

Следующая с узкими полосками — это “За победу над Японией”. Сталин смотрит вправо. Практически такая же лицевая сторона, только смотрит он вправо, будто бы на восток, и на обороте написано: «За победу над Японией».

Ну и последняя медаль, весьма примечательная. Она достаточно частая, но в Туле она встречается редко — “В память 800-летия Москвы”. На ней изображен в шлеме Юрий Долгорукий. Ну, как его увидел художник-медальер, который эту медаль делал. Медаль эту в Москве давали всем, вплоть до домохозяек. Их начеканили достаточно много, но в Туле они встречаются мало. Возможно, отголосок того, что одно время Новомосковск как раз административно подчинялся Московской области. Этот персонаж, он служить мог в Москве на тот момент или со столицей в этот момент оказался связан.

Почему это важно? Вот я сейчас набросал короткую биографию. Если мы с вами знаем фамилию, имя, отчество, то можно в архив Министерства обороны направить запрос и по этим вводным данным понять, найти послужной список или что-нибудь вроде этого. То есть принцип атрибуции фотографий, который я вам сейчас описал, он абсолютно один и тот же: сначала атрибутируется мундир, потом уточняются награды.

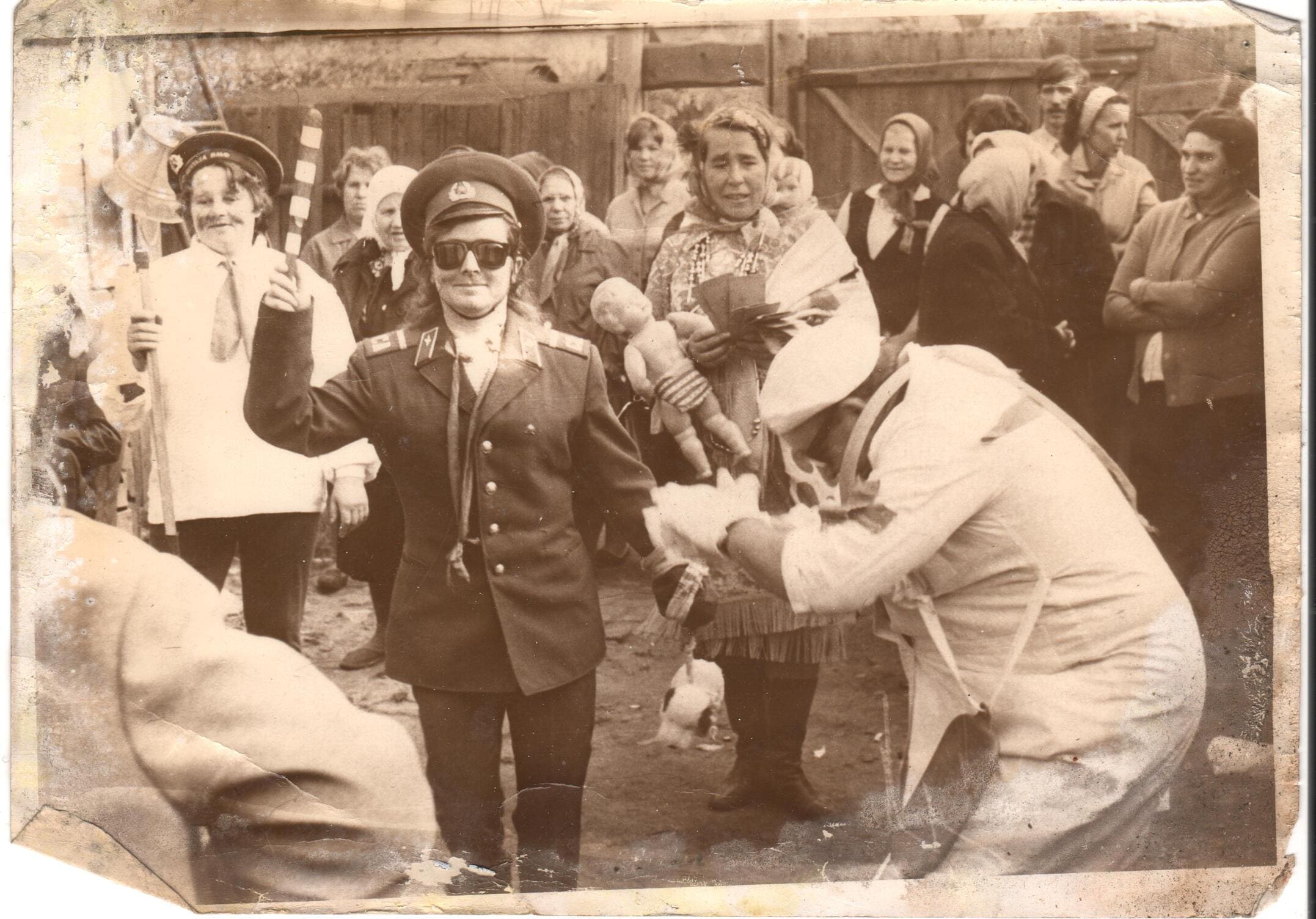

Фотография № 5

предоставлена Анной Артемовой

Шахта формирует у людей такое своеобразное отношение к работе, к опасности. Вот это вот чувство локтя общеизвестное. Вот он так выразительно смотрит вверх: горняк смотрит на крепь. А то, что вот над ним, эти гидроцилиндры, эти железяки — это так называемая передвижная механизированная крепь. Это разработано было в Туле, выпускалось, по-моему, в Узловой каким-то заводом, не помню. Смысл в том, чтобы подпирать выработку горную не деревянными столбами, а такими лапами, приводимыми в движение этими гидроцилиндрами. И по мере того как лава (то есть место, где залегает угольный пласт) вырабатывается, эта крепь постепенно движется за шахтерами, и за ней лава просто обрушивается. Это очень большая экономия дерева, очень большая экономия вообще ресурсов. Очень прогрессивная технология. Не знаю, применяют ли ее где-нибудь сейчас, потому что Подмосковный угольный бассейн как таковой существование прекратил. Бурый уголь стал экономически невыгоден. Но тем не менее, очень антуражная фотография. Мне кажется, дух шахтеров того времени она передает: такие мужики, повидавшие на своем веку. С шахтой шутки плохи, там все очень серьезно.

Фотография № 6

предоставлена Владимиром Комаровым

Это начало 80-х годов. Это свадьба. Эта традиция, к сожалению, ушла. И ушла, видимо, навсегда. Я уже такого не видел, это мне уже рассказывала мама. Ряженые. Но традиция наряжаться, ряженые — ей несколько тысяч лет. Это языческая еще традиция, когда воздействуют на всякую нехорошую потустороннюю силу. Откуда все эти вышитые рубахи? Это же все обереги, то, что сейчас лежит в музеях. И смысл этого утрачен, а традиция сквозь тысячелетия прошла и дожила почти до наших дней. Посмотрим на главных героев этой свадьбы. На переднем плане — милиционер. Китель у него солдатский, кто-то там на дембель пришел, и фуражка тоже. Ну раз с полосатой палкой – значит, милиционер. Доктор там с грелкой. Женщина с ребеночком. Ребеночка она украла, потому что она цыганка, в талии обмотана платком, шалью. Обязательно на свадьбе присутствовал баянист или гармонист. Причем на баяне в Туле каждый второй играл в те годы. Морячок с клюшкой, я этого сюжетного хода не могу разгадать. Обратите внимание, что это город, но это какой-то частный сектор. На заднем плане дома явно частные. Ну, в общем, это места, где жили выходцы из деревни и не утратили былых традиций. Тогда жизнь была размеренная, новостей было мало и все какие-то однообразные, зато свадьбу праздновали, что называется, «на все деньги».