Есть известная легенда о возникновении живописи, которую излагает Плиний в «Естественной истории»: девушка, прощаясь с женихом, уходящим на войну, обводит его тень на стене. Но если мы обратимся к первоисточнику, выяснится, что на самом деле Плиний рассказывает о том, как появилась не живопись, а скульптура. Отец девушки был гончаром, он заполнил контур глиной и получил портретный рельеф.

Только не спрашивайте, как именно ему удалось это сделать. Ясно, что здесь пропущены некоторые логические звенья, и между силуэтом и барельефом – дистанция огромного размера. Но я сейчас не об этом. Культура почему-то отнесла эту сказку к другому виду искусства, считая по-видимому, что из пресловутого подражания природе живопись родиться может, а скульптура – нет. Почему?

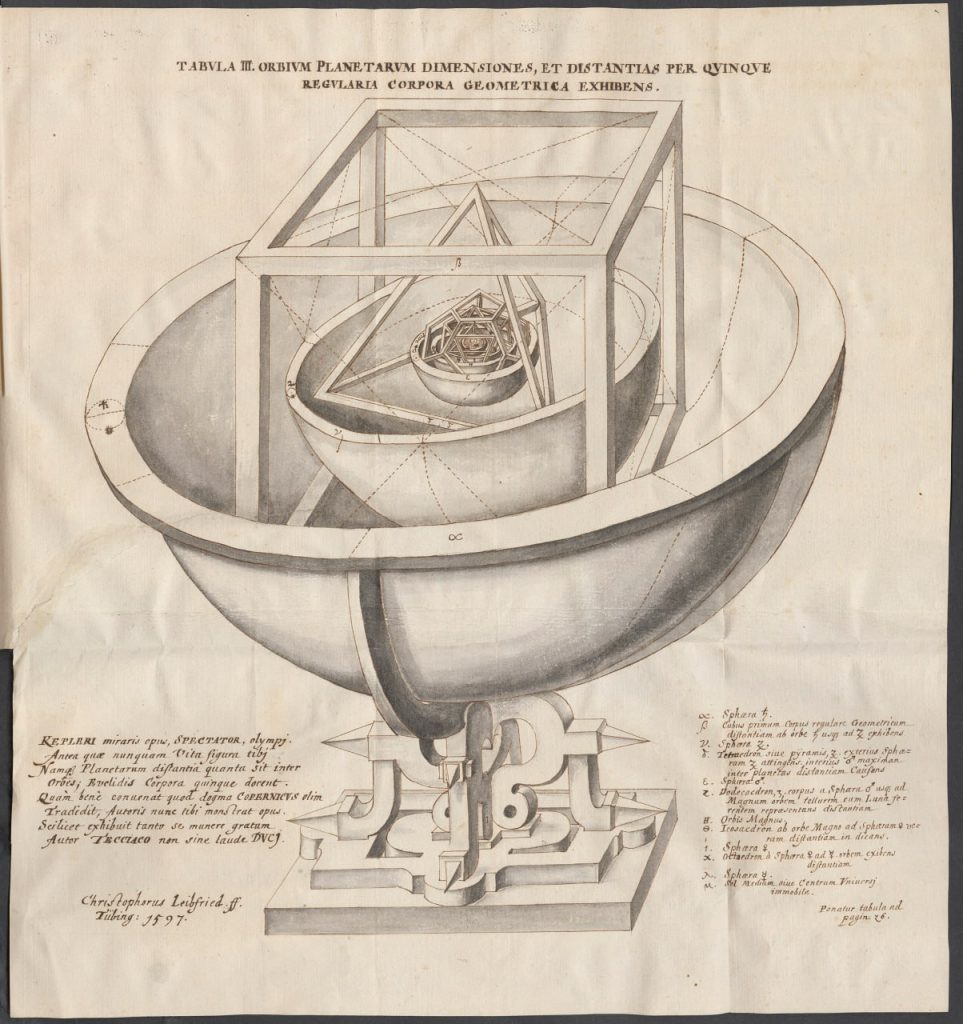

Видимо, скульптурная форма имеет какое-то более сложное происхождение. Рассуждая на бытовом уровне, можно сказать, что форма может быть либо антропоморфной (в более широком смысле – биоморфной), либо геометрической. Геометрические формы, применительно к скульптуре, это Платоновы тела, простые многогранники, которым, тем не менее, приписывались не вполне понятные сакральные смыслы. Так, великий астроном Иоганн Кеплер в одной из своих ранних работ («Космографическая тайна», 1596) пытался объяснить строение солнечной системы через Платоновы тела. Получилась, по крайней мере, красивая картинка – что-то вроде схемы устройства китайского шара.

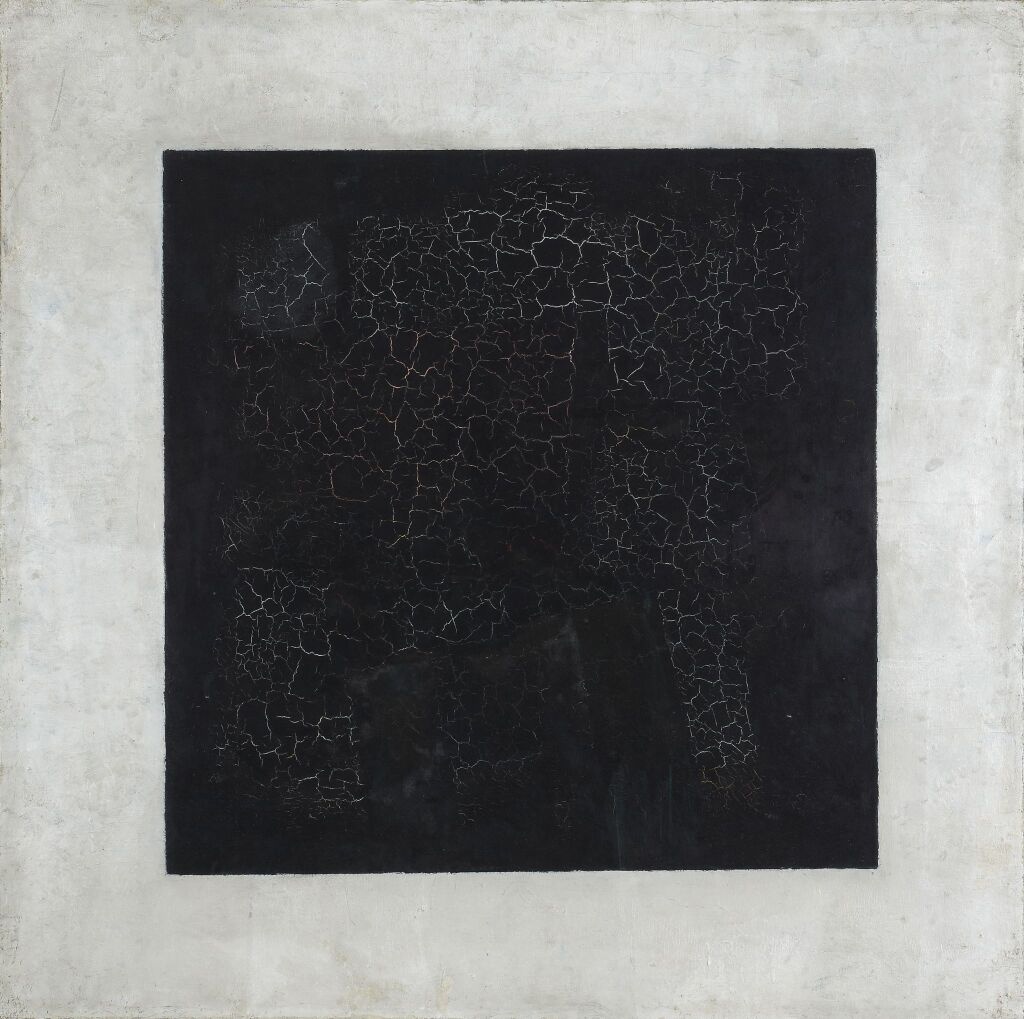

Выходит, геометрические формы связаны с мирозданием как таковым. Но непосредственно с формами нашего тела, тел животных и других природных объектов простые многогранники никак не ассоциируются, поэтому мы воспринимаем их как бесчеловечные и безжизненные. Они недоступны для нашей эмпатии, то есть мы не можем приписать им какой бы то ни было характер или настроение. Они не веселые, не мрачные не задумчивые, и вообще никакие. Тем более, что они еще и лишены масштаба и не соотносятся с нашими размерами и размерами окружающего нас пространства.

Что же касается биоморфных форм, которым можно приписать какие-то эмоции и темпераменты, то и с ними все довольно сложно. Считается, что формы живых существ зависят от их «конструкции» – от скелета (у кого он есть), от расположения внутренних органов, и т. д. Однако шотландский зоолог Д’Арси Томпсон провел в конце 1930-х необычный мысленный (точнее было бы сказать «бумажный») эксперимент: он накладывал на координатную сетку силуэт рыбы или краба, и деформируя эту сетку, получал изображение рыбы или краба другого вида. Выходит, форма автономна от того, чем она заполнена?

В любом случае, абстрактные формы в скульптуре всегда ощущаются как нечто практически живое, как то, чему можно сочувствовать. Художники, разумеется, давно этим пользуются. Так, кто-то из искусствоведов заметил, что знаменитый «Фонтан» Марселя Дюшана своими очертаниями напоминает раннеренессансный бюст, примерно такой, как бюст Ипполиты-Марии Сфорца работы Франческо Лаурана (ок. 1472) – с покатыми плечами, плоским основанием и строго симметричный.

Похоже, человек во всем видит свое отражение, но хорошо ли это? Ницше объявил истину «цепочкой антропоморфизмов», что представляет собой парафраз знаменитого изречения Протагора о человеке как о мере всех вещей. Разница здесь не в оптике, а в том месте, в которое помещает себя говорящий. Опыт же подсказывает нам, что это место подвижно. И, если модернизм декларирует отказ от антропоморфизма, то внимательный наблюдатель может заметить, что вместо отказа происходит в лучшем случае инверсия.

Если Адам был вылеплен из глины, то мы вправе назвать Бога в том числе и скульптором (хотя это определение к Нему почему-то не применяется, чаще говорят об «архитекторе»). Странно, но кажется никто из философствующих анатомов XVIII века не попытался восстановить облик Адама и Евы как идеальных в физическом отношении людей. Но антропоморфная форма не может быть идеальной, в отличие от геометрической. Микеланджело говорил, что идеальную скульптуру можно скатить с горы и от нее не отколется ни одна часть, хотя его «Давид» явно не выдержал бы такого жестокого эксперимента. Вообще, традиция утверждает, что идеальная форма – это шар. Поэтому перволюди в «Пире» Платона оказываются шаровидной формы, но затем боги делят их пополам.

Наверное, это должно привести нас к мысли, что четкой границы между формами живого и неживого не существует. Впрочем, это уже совсем другая история.